Où la mode passe, le vivant trépasse ?

Selon une étude menée par The Eco Experts en 2023 [1], sur la base de ses 2,1 milliards de tonnes de gaz à effet de serre (GES) émis par année, l’industrie de la mode est la 6e industrie la plus polluante au monde. Ce qui est particulièrement préoccupant, c’est que ses répercussions sur le climat devraient augmenter de 49 % d’ici 2030 si les tendances actuelles se maintiennent [2].

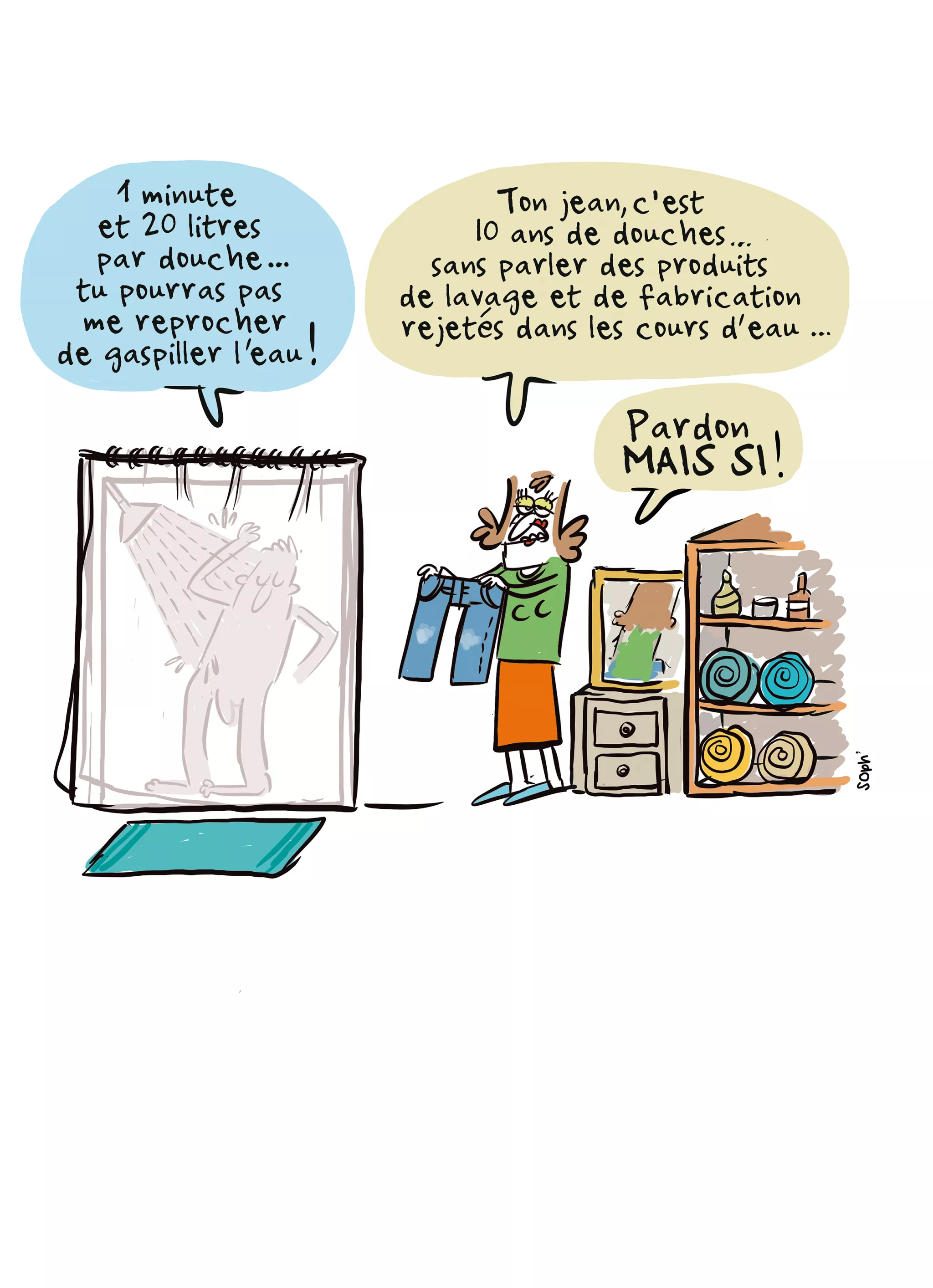

Les émissions de GES se répartissent tout au long de la chaîne de valeur et du cycle de vie des vêtements. Selon le Programme des Nations Unies pour l’environnement (UNEP) [3] en 2020, les étapes de production textile qui utilisent de grandes quantités d’énergie, souvent très carbonées, génèrent la majorité de l’impact climatique des vêtements. La consommation d’eau représente une autre problématique environnementale. Selon Quantis [2] (2018), l’industrie mondiale de l’habillement consomme quelque 215 000 milliards de litres d’eau par an. Les étapes très consommatrices sont la production de matières premières, le blanchiment, la teinture, la finition, et le lavage des vêtements. Un rapport des nations Unies estime qu’il faut 7 500 litres d’eau pour fabriquer un jean, soit l’équivalent de l’eau bue par un être humain pendant sept ans. L’industrie du textile contribue ainsi aux pénuries d’eau dans les pays où le stress hydrique est important. La catastrophe écologique de la mer d’Aral, illustre parfaitement les dommages environnementaux causés par l’industrie du textile.

Les produits chimiques et les détergents utilisés dans les phases de production et de lavage sont, quant à eux, sources de pollution des cours d’eau et affectent la santé publique. De fait, une gamme considérable de produits chimiques servent à améliorer l’apparence, la couleur, ou encore la résistance des tissus [3]. En moyenne, produire 1 kg de textile nécessite 0,58 kg de produits chimiques divers [4], dont 20 % seraient dangereux pour la santé humaine [5]. Les conséquences environnementales et sanitaires ne s’arrêtent pas à la sortie de l’usine. En lavant vos vêtements, et selon la qualité des traitements réalisés, des molécules peuvent être libérées directement ou progressivement avec les microfibres émises à chaque lavage.

L’industrie textile est aussi génératrice de pollution en amont de sa production, comme avec l’utilisation de pesticides dans les cultures de coton par exemple. Les déchets textile pré- et post-consommation représentent une externalité environnementale importante, dont l’augmentation est évaluée à 60 % entre 2015 et 2030, soit 57 millions de tonnes supplémentaires de déchets par an. Leur niveau total atteindrait en 2030, 148 millions de tonnes, soit l’équivalent de 17,5 kg de déchets annuels par habitant sur la planète. La grande majorité des déchets vestimentaires sont incinérés ou finissent dans des décharges, parfois de plein air, comme les dunes de vêtements du désert d’Atacama ou sur les plages du Ghana. À l’échelle mondiale, seulement 20 % des vêtements sont collectés pour être réutilisés ou recyclés. Dans la chaîne de valeur textile moins de 1 % est recyclé en nouveaux vêtements, et 12 % sont recyclés comme chiffons de nettoyage, matériaux isolants ou encore rembourrages de matelas. Au global, cela équivaut à une perte de valeur matérielle annuelle de plus de 100 milliards de dollars [4].

Outre ces défis environnementaux, les défis sociaux sont particulièrement criants. L’exploitation des travailleurs, notamment en Asie-Pacifique, où l'industrie textile emploie 65 millions de personnes, dont 80 % de femmes, s’inscrit dans une longue tradition historique renforcée par la révolution industrielle, puis la mondialisation [6]. Les enfants sont directement concernés. L’OMS explique que 15 % des enfants de 6 à 14 ans issus des bidonvilles de Dacca, au Bangladesh, travaillent dans l’industrie textile ; au-delà de 14 ans, un enfant sur deux travaille jusqu’à 64 heures par semaine pour 30 euros par mois (Oxfam). La culture du coton est aussi entachée du travail forcé des Ouïgours qui produiraient 20 % de cette matière première [7]. Les systèmes de sous-traitance rendent la traçabilité des conditions de travail presque impossible et le monde découvre avec horreur les accidents du travail dans ces ateliers où s’entassent humains et ballots de textile, au mépris des conditions de sécurité. L’effondrement des ateliers du Rana Plaza le 24 avril 2013, qui a tué 1 132 employés du textile et en a blessé 2 500, reste l’un de ces incidents les plus cruels [8].

Pour que la mode ne soit pas un éternel recommencement : le levier de la mode circulaire et ses propositions pour une nouvelle « R »

Adosser le terme « circulaire » à celui de « mode » a été choisi pour faciliter son appropriation par l’ensemble des acteurs du monde du textile. La mode circulaire permet de faire la synthèse de quatre concepts imbriqués : la mode durable, la mode éthique, la slow fashion et l’économie circulaire.

La notion de mode durable s’attèle au concept de développement durable. Si on y applique les trois dimensions de ce dernier, la mode durable devrait à la fois révolutionner les modèles économiques de l’industrie textile, préserver l’écosystème et contribuer à l’équité sociale. Or, à l’instar du développement durable, le concept de mode durable a été sous-exploité pour faciliter son adhésion. Elle est maintenant presque exclusivement adossée à la seule dimension environnementale et se polarise sur les processus d’approvisionnement et de production. Dans l’univers de la mode, le terme « éthique » est introduit à partir du milieu des années 2000. En 2017, Blanchet [9] offre une définition qui s’appuie sur un triple ancrage : le commerce équitable, le développement durable et la préservation de la diversité culturelle. Toutefois, par dérive, la mode éthique semble de plus en plus associée à la mode responsable. Au cours de la même période, largement promue par la fondation Ellen Mac Arthur en collaboration avec le cabinet de conseil McKinsey, l’économie circulaire gagne en popularité et est vite identifiée par les institutions – notamment européennes – et les milieux économiques comme une manière pour l’industrie textile d’engager sa transition. Toutefois, les recherches se focalisent sur les processus de recyclage, peu performants aujourd’hui dans le textile, au détriment d’une réflexion globale sur la recyclabilité, la revalorisation et la durabilité comme clés de réduction de la production et de la consommation. Or, le concept de « low fashion » permet de faire un lien avec la réduction. À l’instar du mouvement « slow food », né en réaction à l’alimentation industrielle mondialisée et homogène, la « fast food », le mouvement de la « slow fashion » est apparu en réponse à l’expansion de la « fast fashion » vers 2006. Quatre composantes clés caractérisent la slow fashion : son ancrage local et la valorisation des ressources locales, la transparence de la chaîne de valeur et la quête d’une désintermédiation entre fabricant et consommateur, l’extension de la durée de vie des produits, et enfin, un nouveau rôle pour les consommateurs, qui deviennent coproducteurs de valeur dans la chaîne.

Dans ce contexte, la mode circulaire vise à réduire drastiquement l’ensemble de ses externalités environnementales et sociales en s’appuyant sur le principe du cycle de vie.

Son objectif ultime est de réévaluer les valeurs de la mode en prônant plus précisément la sobriété et la durabilité pour créer une valeur élargie coconstruite avec et pour l’ensemble des parties prenantes. Cette définition sous-entend que l’économie circulaire est au service d’une production et d’une consommation raisonnable et maîtrisée, compatible avec les objectifs de la COP 21. Elle repose sur plusieurs lignes directrices développées dans la chaire de recherche Tex&Care pouvant se résumer par les 6 R : réduire, réutiliser, recycler intelligemment, réévaluer, relocaliser, et redistribuer.

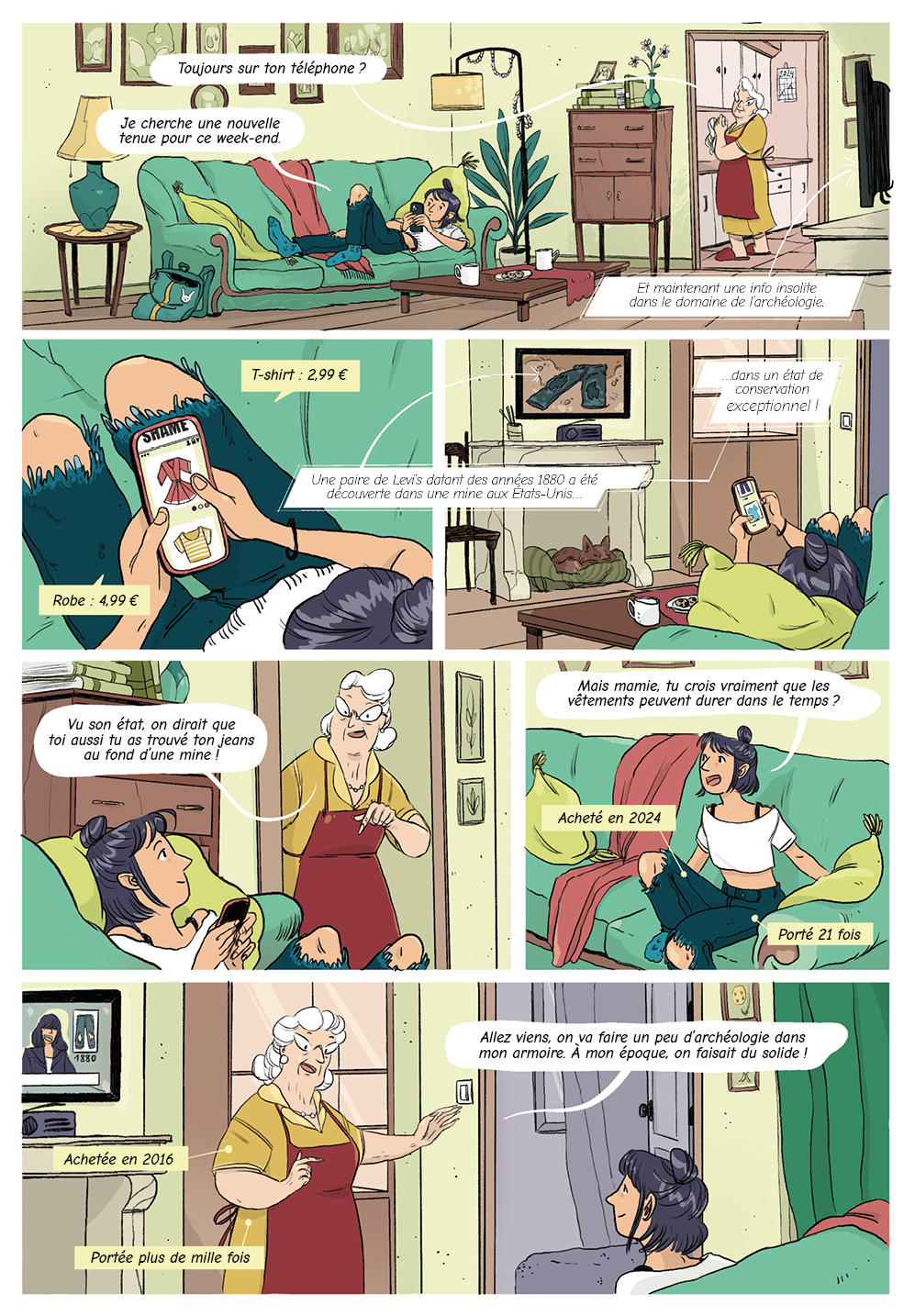

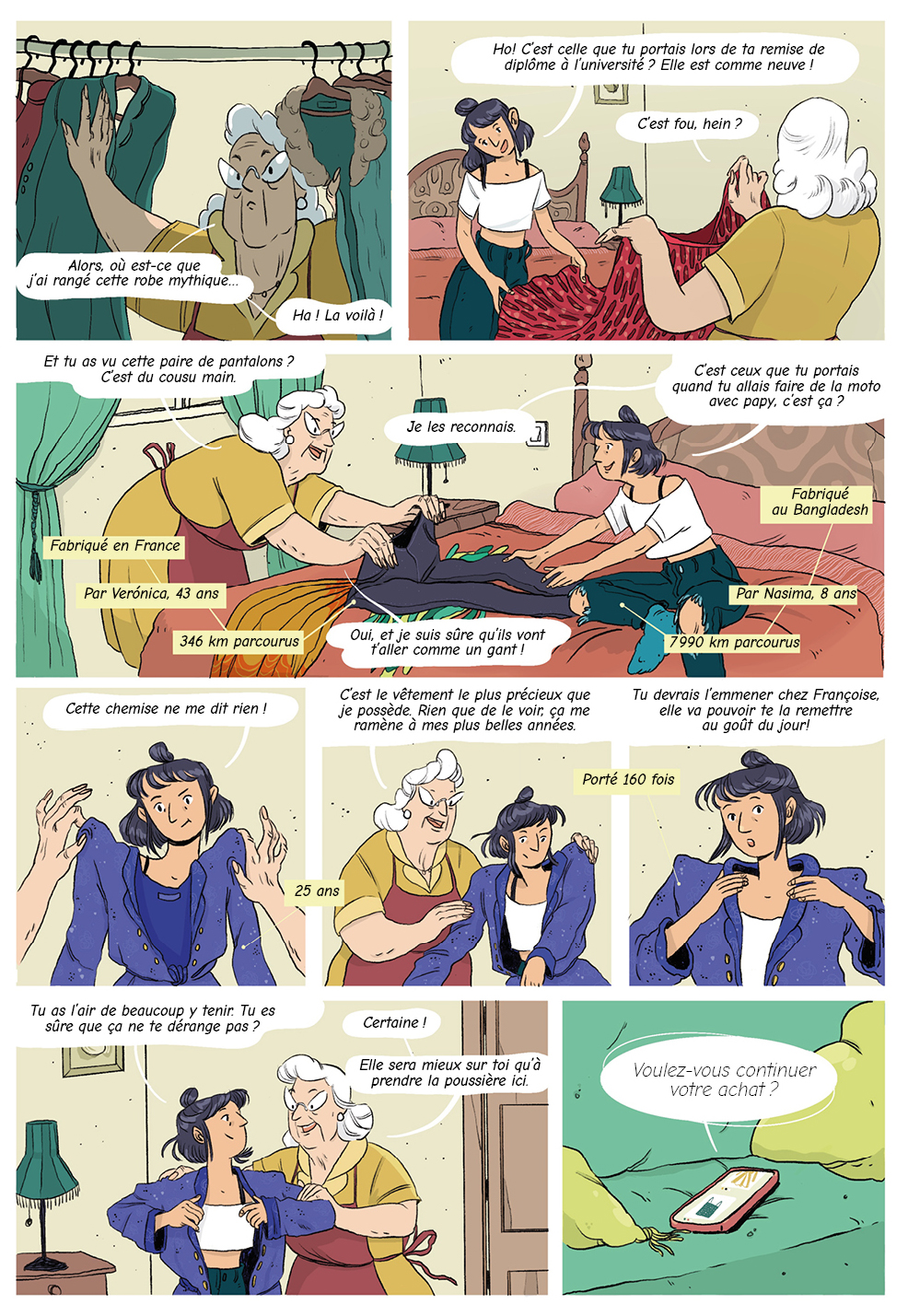

Les trois premiers : Réduire, Réutiliser et Recycler intelligemment. Pour cela, il faut allonger la durée de vie des vêtements et accroître la circularité des matières et des vêtements dans et hors des espaces domestiques [10]. Les pratiques de production et de consommation font ici référence à une économie circulaire authentique qui s’inscrit dans une logique du « moins » et pas uniquement du « mieux ». Par exemple, le principal levier d’écoconception est de fabriquer des vêtements de qualité. Même si cela a plus de répercussions sur l’environnement que les produits bas de gamme, les travaux montrent qu’ils sont compensés dès quelques portés [11] : la dégradation et l’usure de ces produits sont alors retardées ; ils peuvent être portés plus longtemps, voire par différents utilisateurs et lorsqu’ils sont délaissés, des stratégies de valorisation sont possibles. Ils peuvent être retravaillés pour cacher les défauts et retrouver une deuxième vie. Le coût environnemental d’une nouvelle fabrication est alors évité tout en générant de nouveaux métiers et compétences, y compris chez les consommateurs. Outre les 3 R cités préalablement, la mode circulaire fait aussi référence à celui de Réévaluer. Réévaluer les valeurs de la mode autour d’une production et d’une consommation qui se rencontrent dans la durabilité, la responsabilité, la coopération, le savoir-faire et la créativité des producteurs et des consommateurs. L’objectif est de combattre la vitesse, l’uniformisation et l’homogénéisation de la « fast-fashion ». Les recherches portent aussi sur le développement de nouvelles cultures de consommation autour du vêtement et de la réhabilitation de ses valeurs. Réévaluer consiste également à discuter les fondements du style et de la mode aux dépens de la « fashion », non pas comme une consommation de tendances et d’accumulation, mais comme une consommation identitaire, singulière et ancrée localement. La mode circulaire prend de fait appui sur le R de Relocaliser : relocaliser les centres de production proches des centres de consommation et de recyclage. Enfin, le dernier R mobilisé dans la mode circulaire est celui de Redistribuer, qui signifie une redistribution au profit de l’ensemble des parties prenantes, consommateurs inclus, et plus particulièrement une redistribution vers les pays plus vulnérables, où un historique de circularité se fait supplanter par les déchets de cette même industrie linéaire.

Financeur : Région Hauts-de-France