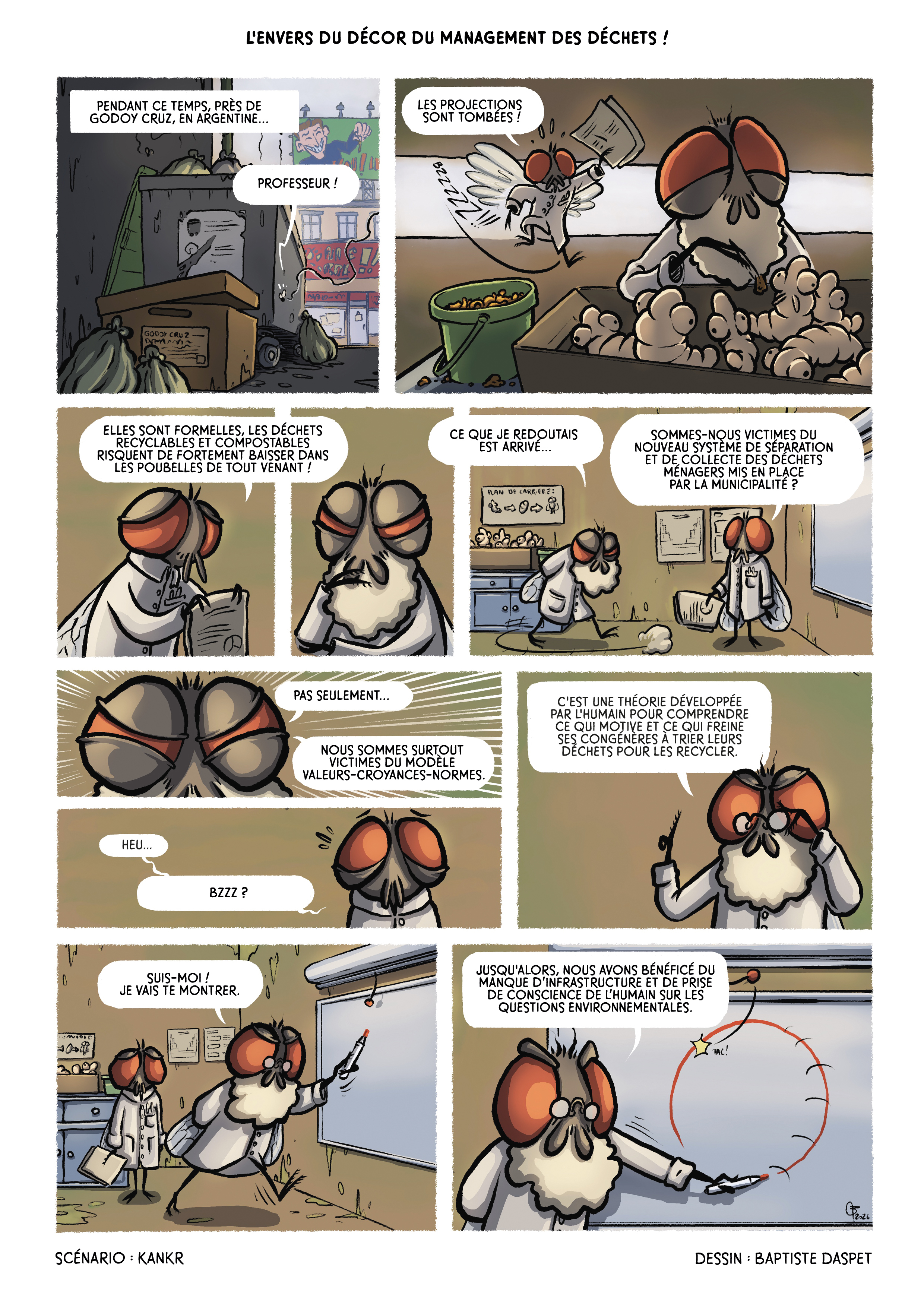

L’Union Européenne a pour objectif qu’au moins 60 % de ses déchets municipaux soient réutilisés ou recyclés d’ici 2030. Malgré des progrès, le taux de recyclage et de compostage des déchets ménagers en France était de 45,1 % en 2021, soit moins que la moyenne européenne qui se situait à 49,6 % [1]. Dans des pays en développement, la situation est encore plus complexe du fait du manque d’infrastructure et de prise de conscience de la population sur les questions environnementales. En Argentine, 35,3 % des déchets municipaux ont fini dans des décharges en 2020 alors que 50,03 % de ces déchets sont recyclables et 44,49 % compostables [2]. Aurore Darmandieu et son équipe se sont intéressés à la situation de la municipalité de Godoy Cruz, en Argentine, qui, en 2020, a mis en place un nouveau système de séparation et de collecte des déchets ménagers. Un an plus tard, les chercheurs ont ainsi aidé la municipalité à comprendre ce qui motivait et freinait ses citoyens à séparer leurs déchets pour recycler.

Pourquoi séparons-nous nos déchets ménagers pour recycler ?

La mise en place d’une gestion intégrale des déchets par une municipalité peut inciter ses habitants à participer à l’effort collectif. Cependant, à l’intérieur du domicile, personne n’est contraint de séparer ses déchets pour les recycler (hormis dans certains cas, souvent des tests, reposant par exemple sur une taxe dissuasive contre les déchets non valorisables). Bien que la qualité des infrastructures et la fréquence de collecte des déchets influent sur le degré de participation, séparer et recycler dépendent aussi de la motivation des habitants [3]. C’est là que les choses se compliquent. Pourquoi sommes-nous motivés (ou non) à séparer et à recycler nos déchets ménagers ?

Pour comprendre la motivation à réaliser des comportements en faveur de l’environnement, des chercheurs ont utilisé le modèle Valeurs-Croyances-Normes [4]. C’est une version simplifiée de ce modèle qui a été appliquée dans l’étude menée en Argentine.

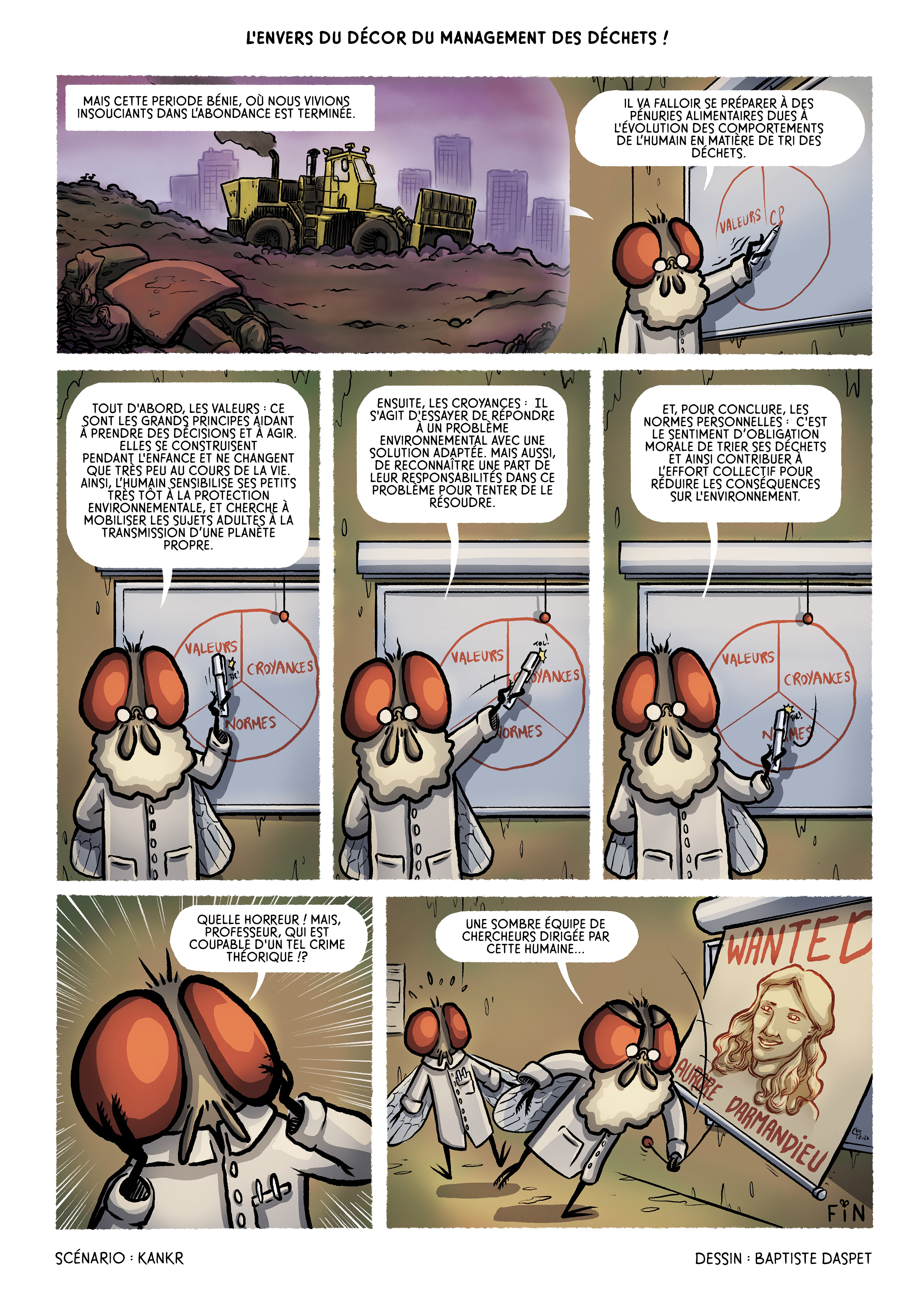

Les valeurs sont la première composante du modèle qui permette de comprendre la motivation des personnes à adopter un comportement au service de l’environnement. Ce sont les grands principes qui aident les personnes à prendre des décisions et agir d’une certaine manière. Elles sont particulièrement importantes car elles se construisent pendant l’enfance, par l’éducation reçue et les premières expériences de vie. Inclure des activités en lien avec la protection de l’environnement dès le plus jeune âge dans un système éducatif aide à développer des valeurs favorables à l’environnement dans une société. Les valeurs acquises restent stables au cours d’une vie [5] et il est difficile de changer celles d’un adulte. Une simple campagne de communication ne suffit donc pas pour les changer. Pourtant, si l’on veut développer les comportements en faveur de l’environnement, il est important que les personnes aient des valeurs qui soutiennent ce type d’actions, comme l’altruisme peut l'être pour la protection de l'environnement (en voulant s’assurer, par exemple, que ses enfants pourront profiter d’une planète en bonne santé).

La deuxième composante du modèle repose sur les croyances. Il s’agit de se demander si les personnes relient un problème environnemental (par exemple, les décharges à ciel ouvert et la pollution des sols et de l’eau) à une solution (ici, la séparation et le recyclage des déchets qui peuvent offrir au moins une solution partielle à ce problème). Il s’agit également de se demander si les personnes reconnaissent être (co-)responsables du problème et sentent qu’elles ont un rôle à jouer pour le résoudre. Est-ce que leurs actions serviront à lutter contre ce problème ? Il est en effet difficile d’inciter des personnes à agir si elles ne reconnaissent pas cette responsabilité et qu’elles la rejettent sur d’autres personnes ou institutions.

Dernière composante du modèle, les normes personnelles représentent le sentiment d’obligation morale de devoir agir ou non dans une certaine situation. Dans le cadre de la séparation de déchets et du recyclage, est-ce que les habitants ressentent un devoir moral de contribuer à l’effort collectif pour réduire les conséquences environnementales globales et préserver l’environnement ?

Aurore Darmandieu et ses collègues ont confirmé que ces éléments de motivation permettaient de comprendre, dans le cas de la municipalité de Godoy Cruz, pourquoi les citoyens séparaient leurs déchets pour les recycler. Sauvés, dites-vous ? Eh non, pas si vite !

Ne négligeons pas l'effet barrières !

L’équipe de chercheurs a aussi analysé l’effet des barrières perçues sur la séparation des déchets, telles que l’espace de stockage des déchets recyclables, l’impression d’avoir à fournir beaucoup d’efforts et le sentiment que séparer ses déchets fait perdre du temps. Il existe une multitude d’autres barrières à un comportement en faveur de l’environnement que l’on classe habituellement en barrières physiques ou psychologiques.

Les barrières physiques sont des éléments plutôt objectifs qui font qu’un certain comportement en faveur de l’environnement est effectivement plus difficile à réaliser. Par exemple, devoir marcher 200 m pour déposer ses déchets recyclables dans les poubelles de tri est objectivement plus exigeant que marcher 50 m. Même si en ville cette distance est en général réduite, en zone rurale il n’est pas rare de devoir prendre la voiture pour parcourir une plus grande distance pour déposer ses déchets recyclables.

À l’inverse, les barrières dites psychologiques sont plus subjectives. Certaines reposent sur le degré de motivation à agir pour l’environnement. Avoir des valeurs en faveur de l’environnement, accepter d’être au moins partiellement responsable d’un problème environnemental, croire que ses actions auront un effet positif et sentir une obligation morale d’agir sont autant d’éléments de motivation qui font qu’agir pour l’environnement paraît plus facile à une personne motivée qu’à une personne moins ou pas motivée.

D’autres barrières psychologiques reposent plutôt sur les mécanismes de fonctionnement du cerveau ; on les appelle les biais psychologiques. Prenons l’exemple de l’étiquette « stop pub ». Cette dernière permet de réduire les déchets papiers en refusant des prospectus. En 2021, 40 kg de prospectus ont été distribués à chaque foyer français qui n’avait pas d’étiquette «stop pub» [6]. Une étiquette « Oui pub » est également disponible afin de ne cibler que les foyers intéressés. Chaque foyer pourrait donc afficher son choix, mais aucune étiquette n’est distribuée systématiquement. Leur obtention exige une démarche, certes gratuite, mais qu’il faut entreprendre. C’est cet effort pour sortir du statu quo qui peut rebuter possiblement une partie des foyers non équipés, même s’ils peuvent être intéressés par le bénéfice personnel (moins de publicité non désirée et de déchets) et/ou environnemental.

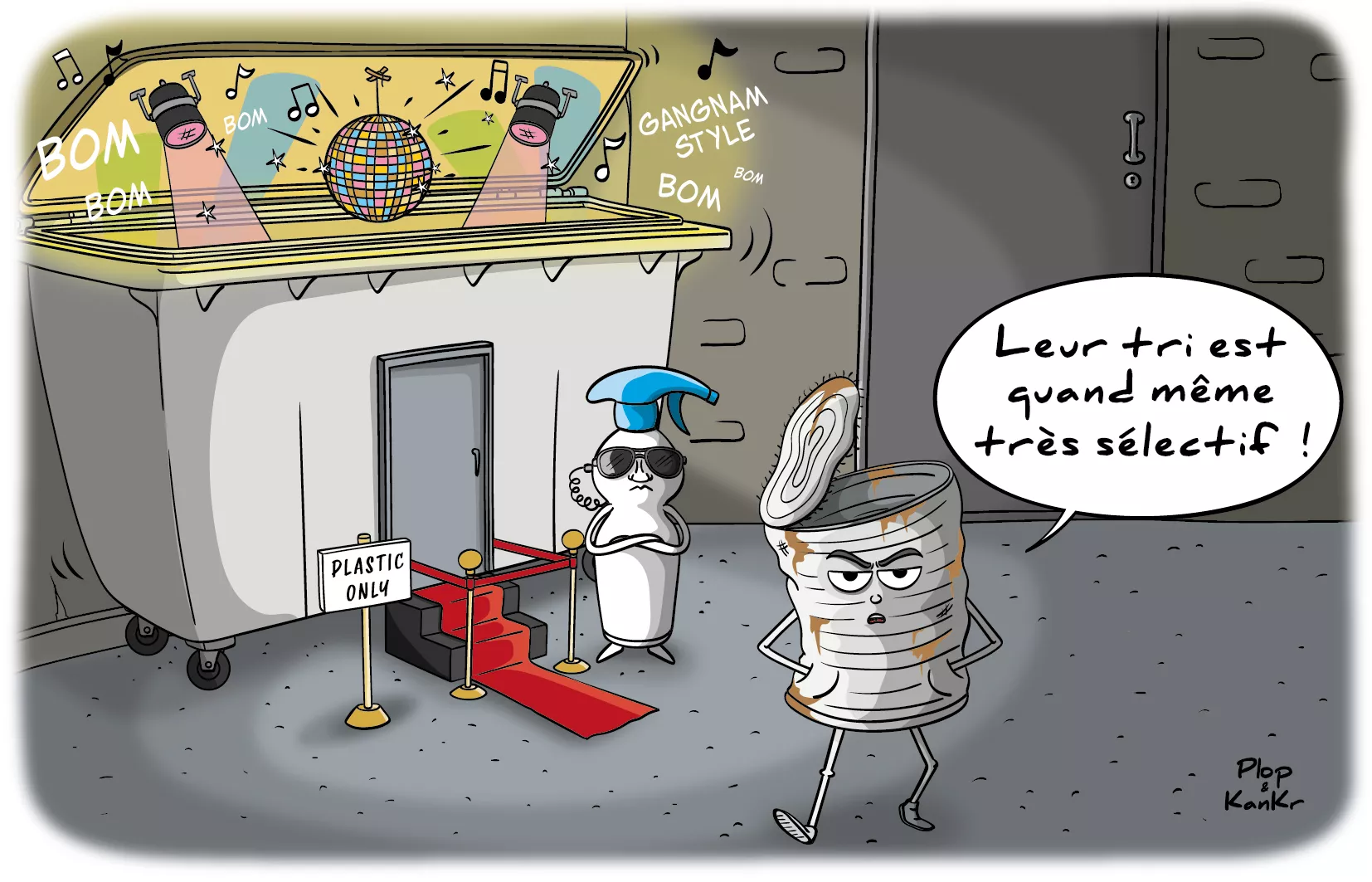

On pourrait mentionner de nombreuses autres barrières psychologiques. Imaginez-vous par exemple à la plage en vacances. Vous finissez une canette de soda et voyez que les poubelles de tri sont à quelques dizaines de mètres de votre emplacement. Vous jetez la canette dans la poubelle noire plus près en pensant « J'ai la flemme d’aller jusque là-bas ! Je recycle bien à la maison, ça compense largement ! ». Des personnes acceptent parfois de faire des écarts lorsqu’elles pensent que leurs « bonnes actions » peuvent compenser leurs « mauvaises » actions [7].

D’autres barrières psychologiques parfois plus difficiles à lever peuvent également freiner les actions en faveur de l’environnement, comme un scepticisme sur les questions environnementales ou un manque de confiance dans les gestionnaires de déchets.

Dans l’étude menée en Argentine, les citoyens qui ont répondu à l’enquête séparaient et recyclaient leurs déchets même s’ils percevaient des barrières. À noter que les citoyens qui percevaient des barrières élevées séparaient davantage leurs déchets pour recycler s’ils avaient aussi une motivation plus élevée. À l’inverse, une moindre motivation correspondait à un moindre effort de séparation. En somme, la motivation doit toujours dépasser les barrières perçues pour que le recyclage soit effectif.

Alors maintenant, que faire pour réduire les barrières physiques et psychologiques ?

Retenons que le comportement en faveur de l’environnement se situe sur un point d'équilibre à trouver entre le niveau de motivation et le niveau de barrières perçues. La première solution est donc de renforcer la motivation des personnes à agir pour l’environnement. Par exemple, donner des informations précises et régulières aux personnes sur la quantité de déchets qu’elles génèrent, leur consommation d’électricité ou d’eau les incitent à être plus éco-responsables. Les normes sociales sont aussi de grandes alliées : savoir que ses voisins ou ses proches adoptent un comportement éco-responsable incite à en faire de même. Tout cela aide à développer de « bonnes » habitudes, ces actions utiles pour l’environnement que nous faisons machinalement, car elles sont répétitives. Notre cerveau n’a donc plus besoin de réfléchir à ce que nous allons faire d’une bouteille en verre vide à la fin d’un repas. Nous en avons déjà mis des dizaines voire des centaines de côté afin de les amener plus tard au conteneur de notre résidence ou de notre quartier et faisons ce geste machinalement. Nous avons pris une bonne habitude de séparation des déchets pour qu’ils soient recyclés. Quand elles favorisent l’environnement, les habitudes sont de très bonnes alliées, qui demandent peu d’efforts. Mais quand il faut casser une « mauvaise » habitude pour en faire adopter des « bonnes », les ennuis recommencent ! Nous voilà repartis dans les méandres de la motivation et des barrières perçues.

La deuxième solution est de réduire les répercussions négatives des barrières perçues. Pour cela, il est important de comprendre quelles sont les barrières spécifiques à un certain comportement, qui les perçoit et pourquoi. Les associations de voisins ou de consommateurs sont par exemple des partenaires à ne pas négliger pour comprendre le vécu au quotidien des personnes dont nous voulons changer les comportements.

Séparer ses déchets pour recycler : oui mais quoi d'autre ?

Il est indéniable que pour diminuer notre empreinte environnementale, il faut encore progresser sur la séparation des déchets et le recyclage. Cependant, les ménages peuvent réaliser d’autres actions pour réduire leurs déchets. Le recyclage est plutôt une solution palliative lorsque les déchets ont déjà été générés et doivent être traités pour ne pas affecter davantage l’environnement. Il faut ainsi s’intéresser à la gestion intégrale des déchets. L’économie circulaire propose de regarder ce qui se passe en amont, lorsque le déchet est encore un produit [8]. L’emballage est-il nécessaire ? Avons-nous le choix avec un format ou un emballage plus écologique ? Pour aller plus loin, avons-nous vraiment besoin de ce produit ? Une fois acheté, tâchons de retarder la phase palliative. Pouvons-nous réutiliser le produit et/ou son emballage ?

N’oublions pas qu’avant d’être un déchet, celui-ci a été un produit et qu’il existe plusieurs opportunités au cours de son cycle de vie pour réduire son impact environnemental. Il ne s’agit pas ici de devenir du jour au lendemain des experts du zéro déchet, mais plutôt de se demander ce que nous pouvons faire de plus par rapport à ce que nous faisons déjà (faire du compost, acheter en vrac, réduire sa consommation de plastique, etc.). Une nouvelle pratique deviendra bientôt une nouvelle habitude, qui demandera à chaque fois de moins en moins d’efforts, jusqu’à nous faire passer à l’étape suivante : « Que puis-je faire de plus ? ». Progressons pas à pas, mais progressons !