Modernités industrielles revisitées ?

L’urbanisme, entre art et science, est une pratique hantée par deux questions cruciales : quels espaces organiser pour les générations à venir ? Que faire des espaces existants ? D’un côté se logent les réflexions sur l’imagination, la projection, la prospective, les anticipations plus ou moins créatrices ; de l’autre ferraillent les doctrines de la conservation, de la réhabilitation, de la patrimonialisation. Dans l’entre-deux se trouve l’action en train de se faire, la réponse aux attentes et besoins du moment et, de plus en plus, l’enjeu d’un urbanisme du quotidien qui s’éloigne des grands mouvements architecturaux et urbanistiques qui ont largement dominé le XXe siècle. Il s’agit désormais de s’arrimer à des enjeux d’atténuation du réchauffement climatique, de s’adapter à un nouveau régime caractérisant l’anthropocène. Depuis le début du XXIe siècle, refaire la ville sur elle-même, économiser l’espace, chercher à mettre en oeuvre une artificialisation moindre, cela suppose de regarder autrement l’existant afin d’en faire une possible ressource. Dans cette perspective, certains contextes apparaissent plus problématiques que d’autres, notamment ceux largement pétris de l’histoire industrielle et de la modernité urbaine qui l’a accompagnée. Déterminons les caractéristiques de cette situation en examinant le poids des modèles dans la transformation des villes.

Quelques enseignements d'un protocole pédagogique singulier : Learning from Charleroi ?

Pendant plusieurs années, nous avons coanimé un atelier pédagogique en école d’architecture consistant, en cycle de Master, à explorer des réalités urbaines singulières en cherchant à en déchiffrer les principales énigmes, en l’occurrence des villes à l’héritage problématique, dont l’heure de gloire est passée, et qui n’en restent pas moins « sur la carte », habitées, parcourues.

Lors d’une première édition (2015), nous partons à Charleroi afin de mettre en œuvre des protocoles de décentrement pour des chercheurs et des étudiants, et de proposer un portrait de ville qui prend le risque du temps court, de l’empirisme et qui table sur la possibilité, depuis l’espace public de la ville, d’en dire quelque chose de significatif. Il s’agit de prendre au sérieux la ville saillante [1], d’initier à la recherche urbaine par le terrain. Ce sont des exercices de sociologie de l’expérience urbaine [2], pour lesquels nous testons des manières de prélever du sens par le biais d'un savoir élaboré in situ : un monde à portée de main ? Les descripteurs de l’urbain que nous sommes cherchent à faire émerger, depuis des observations, un certain nombre d’hypothèses qui concernent certes cette ville mais aussi d’autres, marquées par la crise et le déclin. Charleroi est alors désignée dans un palmarès comme la ville la plus laide d’Europe ! En quelques jours, nous décrivons notamment ce qu’ont été des équipements-phares des années 1970-1980 et ce qu’ils sont devenus, en faisant l’hypothèse qu’ils sont des anecdotes significatives, légendant la ville.

Un des effets de la désindustrialisation forte du « pays noir » (en référence au charbon), tient dans un certain figement paysager. Ce sentiment ne touche pas que la vallée de la Sambre mais aussi l’ensemble de la ville qui s’est largement lancée dans la modernité urbaine des années 1960-1970 avec des emblèmes comme ceux du métro et du ring. À peu près au même moment, on construit des autoponts, viaducs et tunnels ainsi qu’un circulaire de transports en commun. Les deux systèmes ont largement vécu aujourd’hui. On pense immédiatement à l’architecture urbaine des villes nouvelles françaises et leur promesse de fréquentations plus amples. Le vide domine presque tout le temps. C’est devenu un motif d’ironie, comme on le constate avec la vidéo en ligne d’un « journal des travaux inutiles » qui campe l’histoire du métro léger, ce tram en site propre pointant des dépenses colossales pour un intérêt général bien atténué [3].

Comme d’autres villes belges, celle-ci est équipée d’un ring. Mais il est ici presque toujours aérien (sinon en tunnel), d’un peu plus de cinq kilomètres. C’est le véritable monument de la ville. À sens unique, anti-horaire, son expérience fait songer à la grande époque autoroutière. Cette boucle a véritablement ceinturé la ville héritée. Depuis cette route, on observe de grands panneaux publicitaires comme aux États-Unis. Une productrice de cinéma, conviée dans la presse institutionnelle, dit à son propos que « du haut, on a l’impression d’être dans une grande ville ». À l’intérieur donc, une ancienne ville riche, désormais assez déprimée mais que l’on cherche à nouveau à remplir et animer. Si « ville 2 », le grand centre commercial qui concentre désormais l’essentiel des commerces, est connue de tous, il tend à définir, en creux, une « ville 1 », dont la place centrale voit ses jets d’eau régulièrement tomber en panne. D’autres monuments-phares de la ville-centre sont aujourd’hui désertés. Le plus massif, de tous côtés qu’on l’aborde, est le centre des expositions de Charleroi.

Le destin des marqueurs de la modernité n’est toutefois pas monovalent. Ils peuvent être repris (ainsi en est-il du «prenez le métro de manière originale » qu’évoque un petit guide de l’office de tourisme de la ville, et du black tourism – avec des rencontres d’étudiants en criminologie à Charleroi) mais aussi détournés et réappropriés comme le donne à voir une cartographie subjective de la ville, se basant sur les images mentales de ses habitants. La modernité peut aussi trouver un nouveau souffle, en se spécialisant en quelque sorte : c’est bien ce dont témoigne le hub low cost qu’est l’aéroport de Charleroi Bruxelles Sud, étendu en 2005 suite à l’arrivée de la compagnie Ryanair. Cet aéroport est uniquement desservi par des compagnies low cost (comme celui de Beauvais en France). Cela lui donne une physionomie particulière qui fait d’emblée penser aux quelques pages de description de l’aéroport de Shannon que l’on trouve dans La carte et le territoire de Houellebecq. L’équipement intérieur est sommaire et la géographie qu’il dessine est particulière : comme en témoignent les destinations affichées le jour de notre visite (Faro, Santander, Bordeaux, Ténérife, Zadar, FuerteVentura, Trapani, Tanger, Nice, Milan, Bratislava). Au bureau d’informations, on nous dit qu’il n’y a rien à Charleroi, on nous oriente soit vers les hôtels de la zone, soit vers Bruxelles-midi.

Retour en ville. Lors de notre passage, on finit d’effacer des émergences qui ont signé la modernité automobile et qui étaient devenues de véritables verrues urbaines : les « parcovilles », qui étaient des parcs de stationnement de petite capacité entièrement automatisées. Nous les avions découverts à Decazeville des années plus tôt, également abandonnés : on les retrouve ici en voie de destruction–comblement. C’est l’un des trois volets du plan Vauban (!) de remise à flot des espaces publics de la ville, en compagnie de la réfection des trottoirs et de la réparation des voiries. On pense peut-être à une tradition de destruction : les fortifications, l’exposition universelle de 1911, les chantiers préalables au métro. Régulièrement, dans une ville entourée de colosses industriels, il semble qu’il faille y aller franchement ! Afin de préparer une nouvelle couche d’équipements, il est toujours plus simple de repartir d’une table rase.

Centres et périphéries en miroir

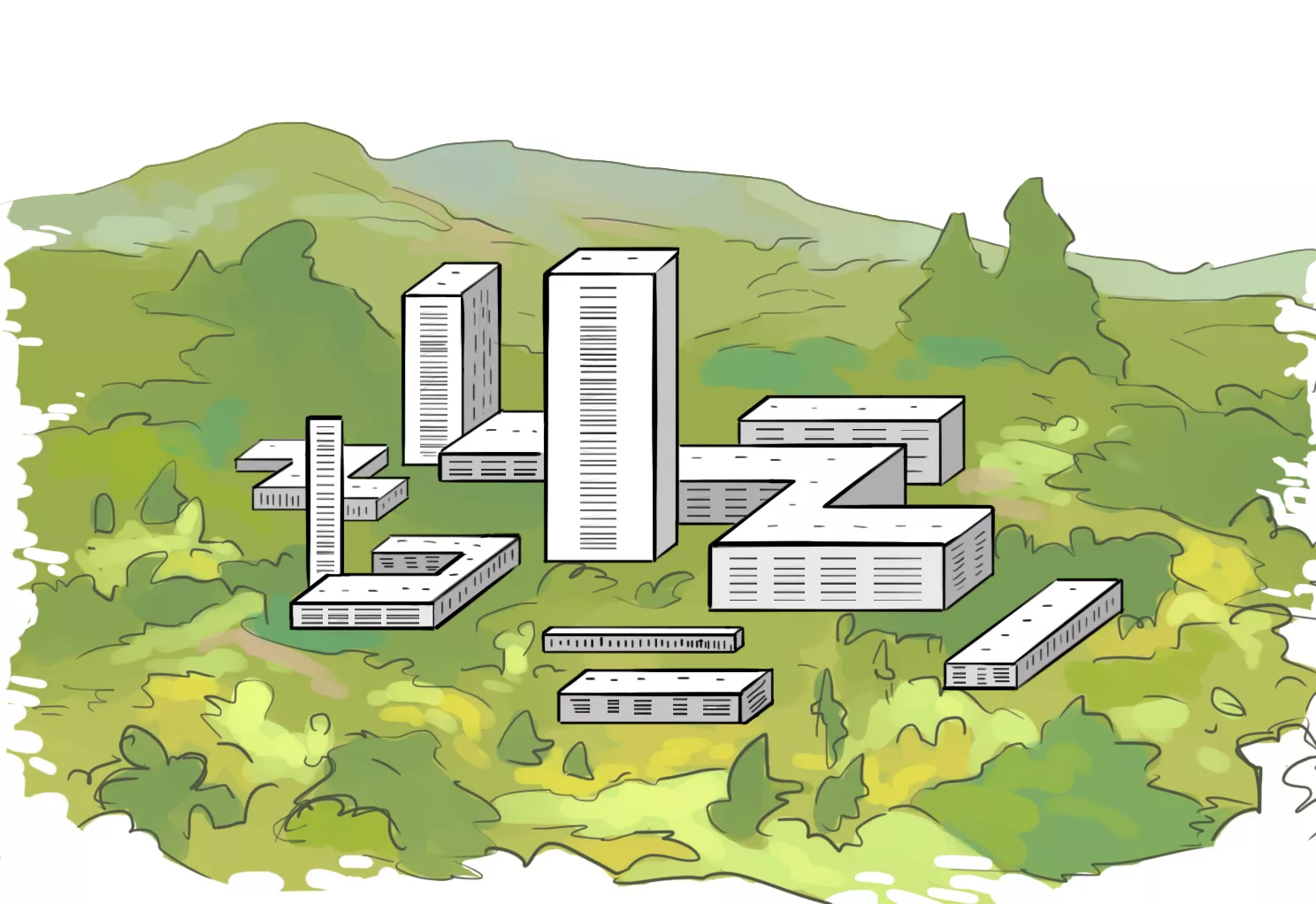

Deux autres éditions d’immersion urbaine décentrée nous ont amené à explorer les paradoxes du devenir d’espaces emblématiques de la modernité urbaine et industrielle [4]. À Mourenx d’abord. Cette quasi-ville nouvelle a été érigée dans les années 1950 et a accompagné la découverte d’un gisement de gaz à Lacq, dans les Pyrénées-Atlantiques. Le point de départ tient à la relecture d’un texte du sociologue Henri Lefebvre, qui, en 1960, écrit un texte relatant ce phénomène et soulevant un certain nombre de questions : quels sont les nouveaux problèmes urbains de la classe ouvrière ? Comment vit-on dans une telle ville nouvelle installée à la campagne [5] ? L’équipe d’explorateurs (étudiants et cher- cheurs) relit ce texte et le questionne depuis l’actuel, en interrogeant des trajectoires résidentielles, le devenir des espaces urbains des années 1960, les changements intervenus dans les relations entre le site industriel Seveso et la ville...

À Saint-Nazaire ensuite, dont nous relisons l’histoire de différentes reconquêtes urbaines après la Seconde Guerre mondiale : comment la ville se relie à nouveau à son port après le traumatisme de son bombardement, comment elle fait avec une base sous-marine en la reprogrammant, comment elle redessine son centre, comment elle peine à redonner de l’urbanité à l’avenue de la République entre la gare et le centre ; comment elle adapte une formule de centre commercial de périphérie pour l’implanter en articulation entre le centre et le port (le dénommé « ruban bleu ») Il s'agit donc d'actualiser tout en cherchant à maintenir parfois une forme, ou une ambiances, des lumières, voire des sociabilités spécifiques.

En ces différentes occasions d’échantillonnage urbain, il s’agit de prendre au sérieux les signes de villes qui sont à la fois des buttes-témoins de certaines époques et qui cherchent à dépasser ce statut afin d’être réinscrites dans l’actualité d’un fonctionnement urbain : c’est un sens que l’on peut donner à leur recyclage. Cela permet de poser un cadre réflexif sur le devenir des villes dont on peut souligner ici trois enjeux. On peut d’abord insister sur le fait que centres et périphéries sont en relation, ces deux espaces ne cessant de s’emprunter leurs codes respectifs. Ensuite, il est instructif pour l’histoire urbaine de prendre au sérieux la rapidité des mouvements d’affectation de valeurs aux espaces, et de saisir combien les modèles urbains ont toujours été de puissants vecteurs de transformation, mobilisés par les pouvoirs urbains pour aller vers de nouvelles ères. On en joue (marketing-bashing), on les détourne (retournement du stigmate, dark tourism), on les importe parfois à moindres frais (le « cluster culturel », le « quartier créatif », la « vibrant city », « la ville du quart d’heure » aujourd’hui...) en pariant parfois sur un retournement urbanistique plus ou moins thématisé. Un dernier point peut être formulé en guise d’alerte. L’une des gageures aujourd’hui tient à faire sans les modèles et en considérant l’existant non pas comme une erreur mais comme une donnée d’entrée de tout projet. En somme, il convient de sortir d’une appréciation de l’existant sous le prisme évaluatif de l’échec et du succès.

Cela suppose d’une part des logiques de projet spécifiques, en mesure d’articuler des approches fonctionnelles, sensibles et sociales (une approche de projet urbain qu’a pu formuler, depuis longtemps, Pascal Amphoux). Cela suppose également d’opter plus résolument pour un urbanisme descriptif qui permette d’éviter les écueils des fantasmes, de la pensée magique (figures et modèles) comme ceux du dénigrement. En la matière, il reste bien du travail pour mieux qualifier ce que l’on nomme à l’emporte-pièce des « entrées de ville » et des lotissements du « monde pavillonnaire ». S’il faut recycler des espaces, attention au recyclage du langage !