Le bâtiment est l’une des industries qui génère quantitativement le plus de déchets et de gaz à effet de serre. La gestion des déchets et des ressources dans le cadre d’une économie circulaire – qui revient à produire de manière durable en limitant la consommation de ressources et la production de déchets – préconise des pratiques de réemploi des produits, équipements, matériaux et déchets (PEMD) issus de cette industrie du bâtiment [1].

La transition vers un modèle économique circulaire vise à optimiser l’utilisation des ressources pour préserver le capital naturel. En 2018, les déchets de construction et de démolition représentaient 35,9 % des déchets de l’Union européenne. Et chaque année, le secteur du bâtiment produit en France environ 46 millions de tonnes de déchets, dont peu sont valorisés. Pourtant, les enjeux du réemploi sont nombreux, que ce soit pour l’environnement ou l’économie [2].

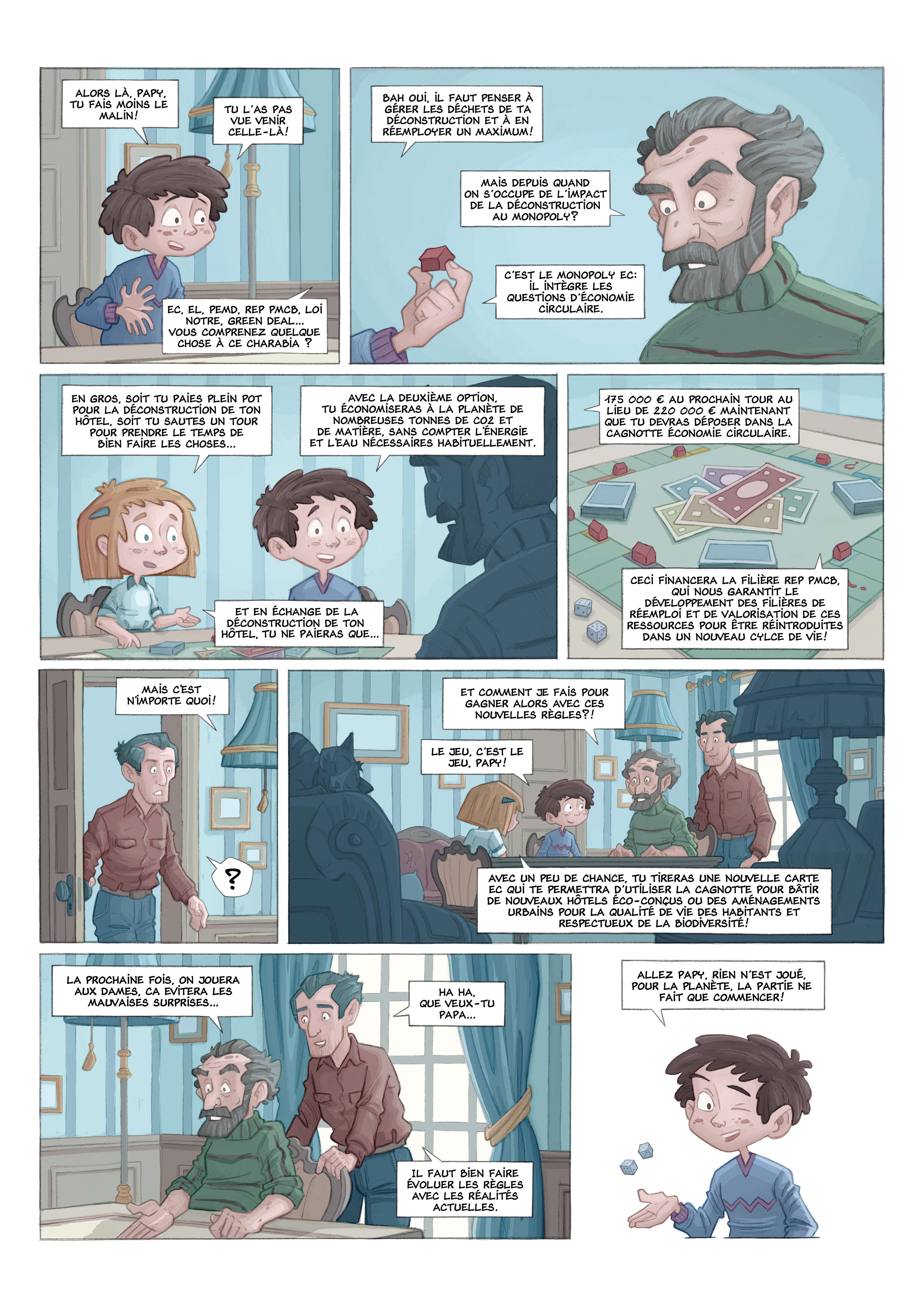

Que dit la réglementation aujourd'hui ?

Que ce soit en France ou à l’échelle européenne, plusieurs directives, pactes ou encore lois visent à cadrer le recyclage et la valorisation de matériaux, pour le secteur de la construction notamment, dans le cadre d’une économie circulaire. Par exemple, le Pacte vert (Green deal) européen de 2020 vise une Europe neutre en carbone d’ici 2050 [3].

En France, la feuille de route pour l’économie circulaire (2018) [4] et la loi Anti-gaspillage pour une économie circulaire (2020) [5] ont notamment introduit une responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les fabricants de produits et matériaux de construction dans le secteur du bâtiment, et fixent des objectifs spécifiques pour les taux de valorisation.

Enfin, l’arrêté du 10 juin 2022 [6] a défini un cahier des charges pour les acteurs de la filière REP des produits et matériaux de construction dans le bâtiment. Cet arrêté fixe des objectifs de réemploi (l’utilisation d’un produit ou matériau pour un usage identique à celui pour lequel il avait été conçu) à 2 % pour 2024 et 4 % pour 2027, pour les produits et matériaux de construction du bâtiment, preuve que la filière de réemploi en est encore à ses débuts.

L'exemple de la métropole européenne de Lille : 6 millions de tonnes de PEMD en 9 ans

De 2013 à 2022, plus de 21 000 permis de construire ont été accordés dans la métropole européenne de Lille (MEL), qu’il s’agisse de nouvelles constructions, de réhabilitations, de déclarations préalables ou de démolitions. Les chantiers de construction ont couvert environ 3 345 948 m2, soit 20 % du parc immobilier de la MEL, tandis que les sites de démolition représentaient 1 977 911 m2, soit 5 % de la surface totale des bâtiments de la MEL [7-8-9].

Sur cette même période, environ 6 millions de tonnes de produits, équipements, matériaux et déchets (PEMD) ont été générées par ces travaux de construction ou démolitions, soit en moyenne environ 660 000 tonnes par an. Les sites de démolition contribuent à 73 % de la production totale de PEMD, contre 22 % pour les nouvelles constructions et 4 % pour les sites de rénovation.

Toutefois, les besoins annuels en matériaux de construction sont restés significativement plus élevés (de 29 % à 35 %) que les ressources provenant de la démolition et de la réhabilitation des bâtiments. En effet, selon l’Agence de la transition écologique (Ademe) [2], la part des produits, matériaux et équipements issus du secteur du bâtiment réemployables est de 15,7 % seulement. Le potentiel de matériaux réemployables par an dans la MEL est ainsi estimé à 103 826 tonnes par an. La capacité de traitement des ressources de déconstruction d’un territoire (CTRDT) des entreprises de déconstruction inscrites sur la MEL est insuffisante [10] ; ainsi de nombreuses entreprises hors de la MEL pallient ce manque de ressources de déconstruction.

Le « village lillois du réemploi by Reconvert », une plateforme éphémère comme test à l'échelle d'un territoire

Pendant cinq jours, en mai 2024, un « village du réemploi » s’est tenu au Port de Lille. Ce village s’inscrivait dans les travaux de la chaire industrielle Reconvert [1], qui intègre notamment la démarche de déconstruction sélective des bâtiments (séparer les PEMD pour les réutiliser ou les recycler) pour les réemployer ou les recycler à l’échelle locale.

Cette initiative a permis d’obtenir un premier retour d’expérience quant à l’organisation d’une plateforme de réemploi dans Lille et sa métropole. Les produits, équipements et matériaux (PEM) récoltés étaient principalement des sanitaires (vasques, WC, douches), des tuiles, des revêtements de sols (carrelage, parquet, dalles de moquettes), des pavés extérieurs, des portes, des fenêtres et portes-fenêtres, des bois de charpente, des isolants et autres matériaux hors gros œuvre. Au total, 75 types de PEM, pesant 124 tonnes en tout, étaient présents sur ce village lillois du réemploi.

Les avantages environnementaux d'un réemploi des produits et matériaux issus du bâtiment

Pour un produit donné, on considère que le réemploi permet d’éviter la production de CO2, ainsi que l’utilisation d’eau et d’énergie sur les étapes de production et de fin de vie [11-12-13]. En effet, le réemploi évite l’extraction de matières premières et la logistique associée, ainsi que l’étape de fabrication d’un nouveau produit, puis le traitement et l’élimination des déchets lors de la fin de vie du produit.

Pour mesurer les potentiels répercussions environnementales d’une filière de réemploi du bâtiment, le village lillois du réemploi a ainsi servi à calculer, pour les 75 types de PEM récoltés, les économies pouvant être réalisées. D’abord, le réemploi de ces PEM servirait à économiser 124 tonnes de matière, soit l’équivalent d’un an d’empreinte matière évitée pour 9 personnes. Ensuite, il éviterait la production de 113 tonnes de CO2, soit une année d’empreinte carbone pour 12 personnes. Enfin, le réemploi permettrait d’économiser 671 163 kWh de consommation énergétique, soit une année d’électricité pour 295 personnes, et 26 226 m3 d’eau douce, soit une année de consommation pour 71 personnes.

Comme évoqué précédemment, le potentiel de matériaux réemployables dans la métropole européenne de Lille est estimé à 103 826 tonnes par an. L’impact environnemental du potentiel de réemploi pour cette quantité de matière serait estimé à 94 615 tonnes de CO2 évitées, ainsi que 561 969 109 kWh et 21 959 199 m3 d’eau douce économisés. Ces résultats sont des premiers ordres de grandeur qu’il est nécessaire d’affiner par des travaux complémentaires. Ils montrent que sur un territoire donné comme celui de la MEL, des plateformes comme le village du réemploi doivent être multipliées pour parvenir à tirer entièrement profit du potentiel de réemploi des produits, équipements, matériaux et déchets issus du secteur du bâtiment, qui sont pour l’instant insuffisamment valorisés.

Le réemploi, porte d'entrée de la notion de « recette sociétale et planétaire »

Aux répercussion environnementales peuvent être données des équivalences de valeur économique (cf. les tarifs pratiqués pour la taxe carbone à l’échelle de l’Europe). Cette valeur économique attribuée à un impact environnemental contribue à une recette, non pas en monnaie « sonnante et trébuchante », mais sociétale et planétaire. Cette recette confère une valeur économique aux quantités de matières non extraites, de gaz à effet de serre non émis, et d’énergie et d’eau douce non utilisées.

Pour donner une valeur économique à ces évitements, des tarifs unitaires ont été appliqués selon des données de l’INSEE : on considère qu’une tonne de matière coûte 636,5 € et une tonne de CO2 émise coûte 100 €, tandis que le kWh se vend 0,2516 € et le m3 d’eau douce 4,37 €.

La somme de ces équivalences nous permet d’estimer une « recette sociétale et planétaire ». Concernant l’exemple du village lillois du réemploi, dans l’hypothèse où tous les matériaux récoltés auraient été vendus, la recette sociétale et planétaire serait proche des 374 000 €. Cette notion de recette sociétale et planétaire permet de donner une équivalence, simple, de valeur marchande aux effets environnementaux évités, ici par le réemploi de produits, équipements et matériaux issus de la déconstruction du bâtiment.

Le réemploi, facteur essentiel d'une économie circulaire

L’organisation d’une plateforme éphémère de réemploi des produits, équipements et matériaux (PEM) issus du secteur du bâtiment, comme le Village Lillois du réemploi by RECONVERT, a permis d’identifier les acteurs impliqués, ainsi que de quantifier les PEM et les effets environnementaux, sociétaux et planétaires de leur réemploi. Cette méthode, reproductible et applicable à d’autres régions françaises et européennes, permet de rendre compte de la capacité d’un territoire à traiter les PEM dans le cadre d’une économie circulaire, dans laquelle le réemploi est un facteur essentiel.

Au-delà de la rentabilité économique, qui reste à démontrer pour une plateforme de réemploi des PEM du bâtiment, la pratique de tarifs intéressants pour des particuliers, couplée aux réels répercussions environnementales du réemploi, confèrent à ce type d’expérimentation une recette sociétale et planétaire plus que positive. Ainsi, l’installation de ce type de plateforme pérenne de réemploi des matériaux ne peut être qu’encouragée : ces plateformes permettent l’extension de la durée de vie des produits et matériaux issus de la construction et de la démolition, qui sont pour l’instant trop peu valorisés. Elles permettront aux villes et régions de contribuer au maillage territorial de la filière REP ainsi qu’à l’atteinte des objectifs d’économie circulaires fixés. Enfin, elles permettent aussi le développement d’un nouveau lien social, tout en contribuant fortement à l’objectif de recette sociétale et planétaire dans le cadre d’une économie circulaire, pour un développement plus durable.

Financeur : les recherches présentées dans cet article ont été financées par la Métropole européenne de Lille et l’Université de Lille, dans le cadre de la chaire industrielle « RECONVERT ». URL : https://reconvert.wp.imt.fr/