L'économie circulaire, une solution pour le domaine de la construction

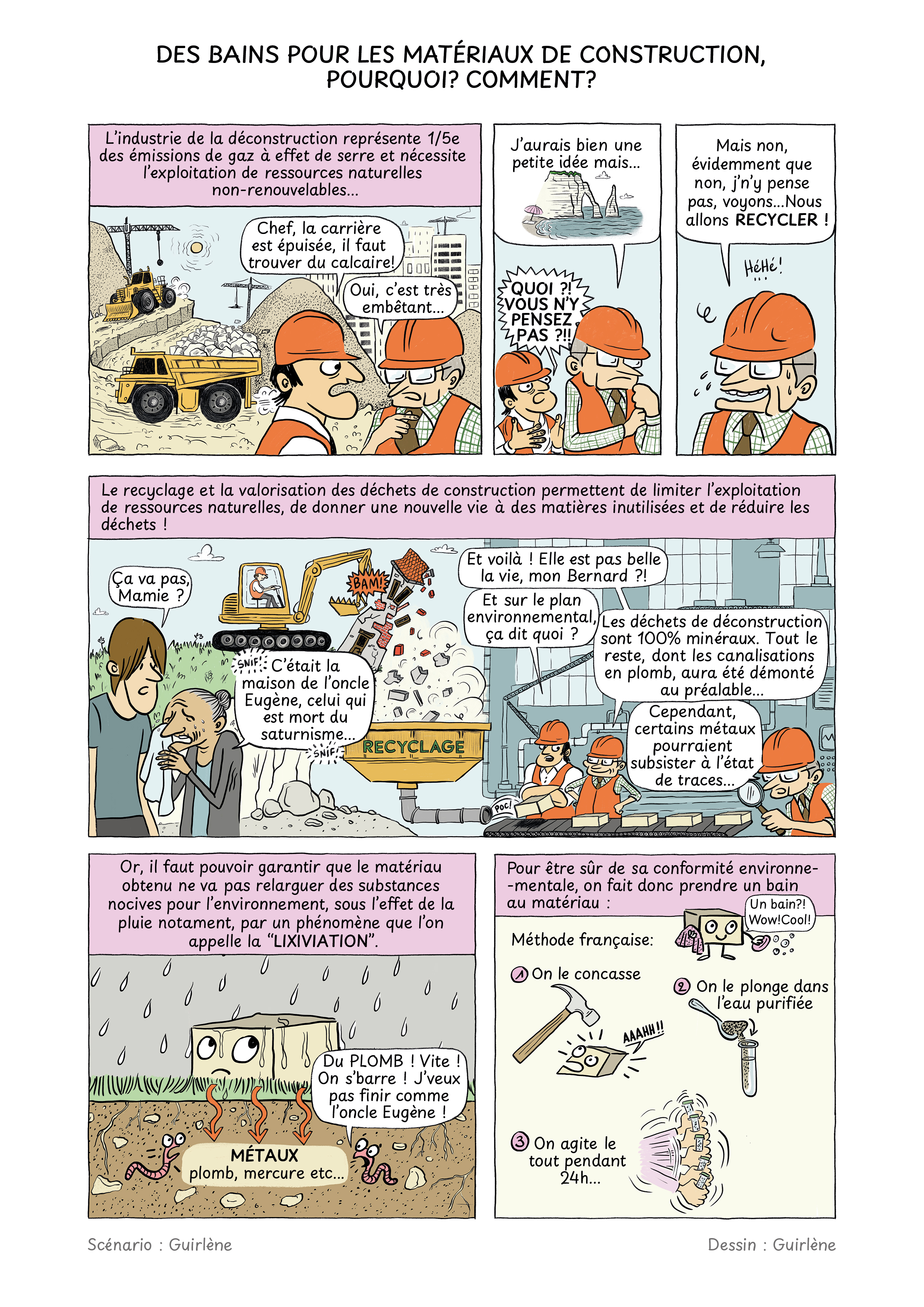

L’industrie de la construction représente plus d’un cinquième des émissions de gaz à effets de serre dans le monde [1] et nécessite l’exploitation de ressources naturelles non renouvelables. Ce constat a mené les acteurs du domaine à s’orienter vers l’économie circulaire. Le but : remplacer les matières premières traditionnelles prélevées directement dans la nature, par des matériaux alternatifs, issus du recyclage et de la valorisation de déchets et de sous-produits industriels. L’avantage est double : limiter l’exploitation des ressources naturelles en comblant en partie les besoins de l’industrie, et utiliser des gisements présents en grandes quantités, inutilisés jusque-là, et prenant de l’espace pour le stockage. Ainsi, plusieurs matériaux alternatifs ont fait leur apparition provenant de la déconstruction du BTP, de mâchefers d’incinération, de laitiers de sidérurgie... et permettent aujourd’hui de remplacer une part non négligeable des matières naturelles [2].

Réutiliser, oui, mais pas n'importe comment

Afin de pouvoir se servir de ces nouveaux matériaux, il faut répondre à un cahier des charges. Si on pense aisément aux propriétés mécaniques (résistance, dureté, etc.) qui se doivent d’être suffisamment bonnes pour assurer la fiabilité des structures construites, un paramètre particulier est également observé : la conformité environnementale. En effet, par leur nature même, les matériaux alternatifs sont susceptibles de contenir des substances généralement présentes à l’état de traces, et potentiellement dangereuses pour l’environnement, telles que des métaux lourds. Ainsi, il est important de s’assurer que la réutilisation de ces matériaux n’entraîne pas de relargage nocif pour la nature.

L’eau représente un des principaux vecteurs de transport de ces polluants car des échanges ont lieu dès qu’elle entre en contact avec le matériau. C’est ainsi que les eaux de pluie et les eaux ruisselantes permettent de libérer des substances, parfois nocives, dans l’environnement dans lequel ils se trouvent. On parle alors de lixiviation. Ce terme regroupe un ensemble de mécanismes physico-chimiques entraînant l’extraction des substances – on parle notamment de percolation, de diffusion, de dissolution – dont l’importance dépend grandement de la composition chimique et de la forme du matériau, ainsi que de la solution aqueuse en contact avec ce dernier [3].

L'art de faire prendre des bains aux matériaux de construction

Dans le domaine de la construction, l’étude des phénomènes de lixiviation se fait depuis quelques décennies, et a été grandement accélérée par l’arrivée des matériaux alternatifs. Ainsi, de nombreuses méthodes ont été développées, avec comme paramètre commun la mise en contact du matériau de construction avec une solution aqueuse. Désormais on fait prendre un bain au matériau. Et c’est là que les choses se compliquent : selon le procédé, ces bains diffèrent sur la composition de l’eau, sur la durée, la forme de l’échantillon... En France, la méthode normée la plus communément utilisée consiste à plonger un matériau concassé dans de l’eau distillée et à agiter le tout pendant 24 heures [4].

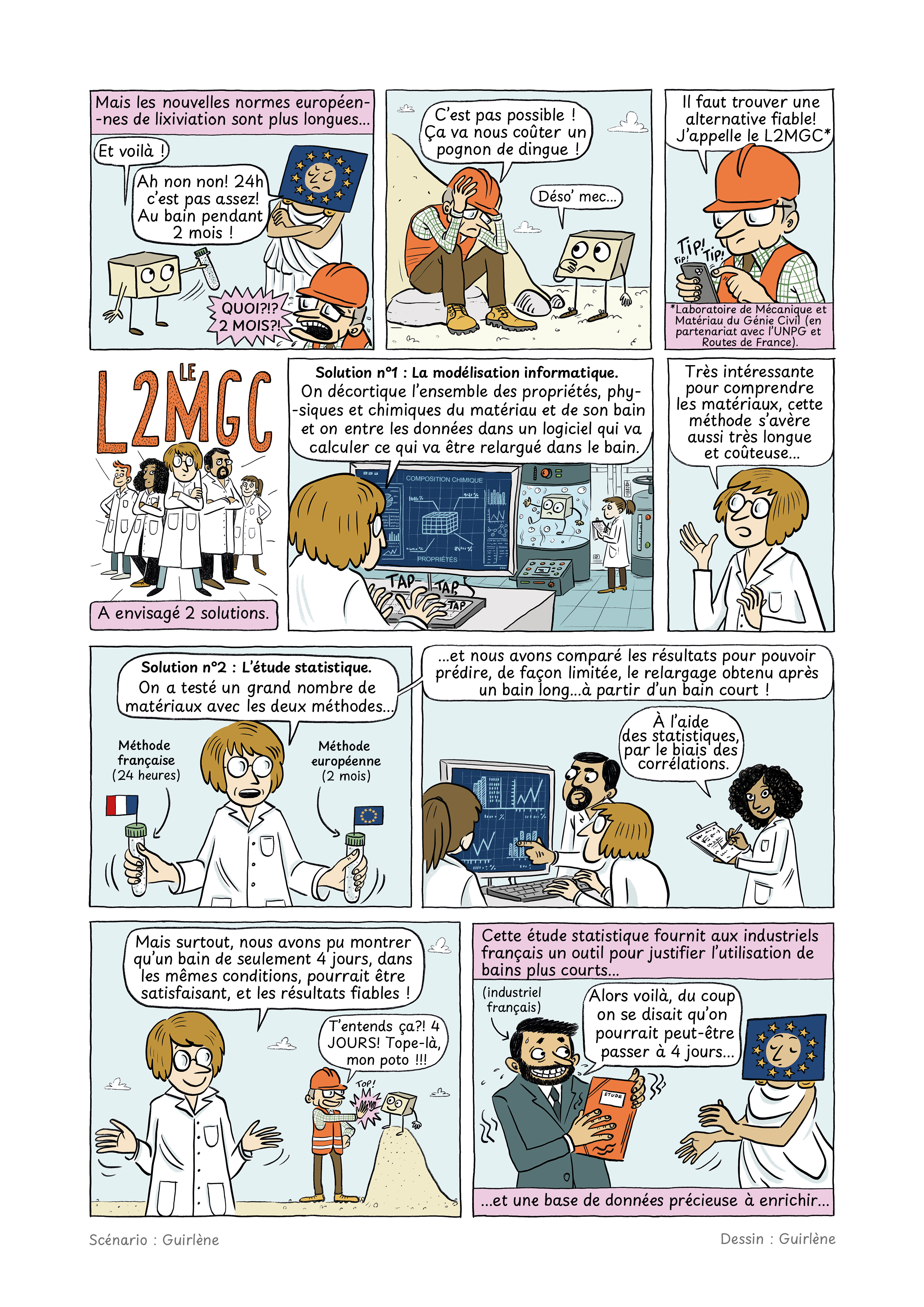

Au niveau de l’Union européenne, une volonté d’harmoniser les normes propres aux matériaux de la construction a émergée ces dernières années, et a amené à la publication de nouvelles normes de lixiviation considérablement plus longues, puisque les méthodes qu’elles proposent peuvent durer jusqu’à deux mois [5-6]. Cette augmentation du temps pour réaliser ces bains induit inévitablement des coûts supplémentaires pour l’industrie, qui aimerait trouver des solutions pour les raccourcir.

Il n'y a pas que le temps passé dans l'eau qui compte !

En partenariat avec l’Union nationale des producteurs de granulats (UNPG) et Routes de France, le Laboratoire de Mécanique et Maté- riaux du Génie Civil (L2MGC), de l’université CY Cergy Paris, s’est penché sur ce problème : peut-on trouver soit des moyens de raccourcir la durée des essais européens, soit des alternatives plus courtes, tout en gardant des résultats fiables ? Pour cela, deux solutions ont été envisagées : d’abord, une modélisation informatique, puis une étude statistique.

La modélisation informatique consiste à virtualiser le matériau et le bain qu’on lui fait prendre. Vu la complexité des phénomènes de lixiviation, l’ambition est grande. On cherche alors à obtenir des informations sur le matériau, comme sa composition chimique, et l’organisation de la matière. À partir de ces données, les conditions initiales du modèle sont introduites dans un logiciel. Ensuite, grâce aux travaux de nombreux chercheurs, le logiciel dispose de bases de données thermodynamiques (l’étude des échanges d’énergie, des propriétés de la matière et des phénomènes de transport), qui lui permettent alors de calculer ce qui va être relargué dans le bain.

Le modèle développé prédit correctement le relargage de certaines substances, tandis que pour d’autres, les quantités calculées sont encore loin de l’expérimental. De plus, pour que ce modèle fonctionne, il nécessite la réalisation de multiples caractérisations physico-chimiques, qui, cumulées, peuvent parfois être plus coûteuses et durer plus longtemps que la méthode de lixiviation elle-même. Il n’est donc pas judicieux d’utiliser ce modèle dans le but de raccourcir les bains, bien qu’il soit très utile pour mieuxcomprendre les phénomènes de lixiviation et toute la physico-chimie qui se cache derrière.

Pour la deuxième solution statistique, un nombre conséquent de matériaux naturels et alternatifs, représentatif de ce qui est utilisé aujourd’hui en France, a été testé par les différentes méthodes européennes et française. Les résultats générés ont ensuite été comparés dans le but suivant : pouvoir prédire le relargage obtenu à la fin d’un bain long, à partir d’un bain plus court. Et c’est là que les statistiques entrent en jeu, notamment par le biais de corrélations. S’il est possible, de façon limitée, de se servir du test utilisé en France pour prévoir le résultat des essais européens, nous avons montré qu’il est encore plus intéressant d’appliquer simplement des versions raccourcies des tests proposés en Europe. En effet, au lieu de faire prendre un bain de deux mois aux matériaux de construction, un trempage de seulement quatre jours dans les mêmes conditions pourrait être satisfaisant, avec l’obtention de résultats tout aussi fiables.

Cette étude statistique permet donc de fournir un outil aux industriels français pour justifier l’utilisation de bains considérablement plus courts. Une chose est sûre, ces solutions peuvent toujours être améliorées, notamment par l’enrichissement de la base de données créée lors de l’étude.

Une base de données précieuse à enrichir

Lorsqu’on regarde au-delà des aspects de la durée, la grande quantité de résultats obtenus a permis le développement d’une base de données précieuse à plusieurs égards. D’abord, elle donne une idée plus claire du comportement de différentes familles de matériaux lors de la lixiviation, améliore la compréhension des phénomènes physico-chimiques qui ont lieu, et met en lumière des tendances dans le relargage de certaines substances. Ensuite, elle permet de montrer quelles substances et quels types de matériaux sont les plus susceptibles de poser des problèmes pour l’environnement.

Enfin, cette base de données va également être utile pour les futurs débats autour de la mise en place d’une réglementation relative au marquage CE pour la mise sur le marché européen des matériaux de construction. En effet, les normes européennes de lixiviation venant tout juste d’être publiées, des seuils de relargage limites devraient être proposés prochainement, et ce après un travail entre les pays membres et à partir de ce qu’on sait des matériaux habituellement présents sur le marché. Or, si certains pays comme les Pays-Bas ou l’Allemagne ont une grande connaissance du comportement de leurs matériaux face aux nouvelles normes européennes, puisqu’ils pratiquent déjà depuis longtemps des tests similaires, l’industrie française ne disposait que d’informations limitées sur ses matériaux avant cette étude, les bains habituellement appliqués jusque-là étant différents.

Ainsi, la base de données développée dans le cadre de ces travaux permet de fournir un outil pour les entreprises françaises du secteur de la construction afin de se hisser à un niveau similaire de connaissance de leurs produits similaire à celui des pays les plus avancés sur le sujet.