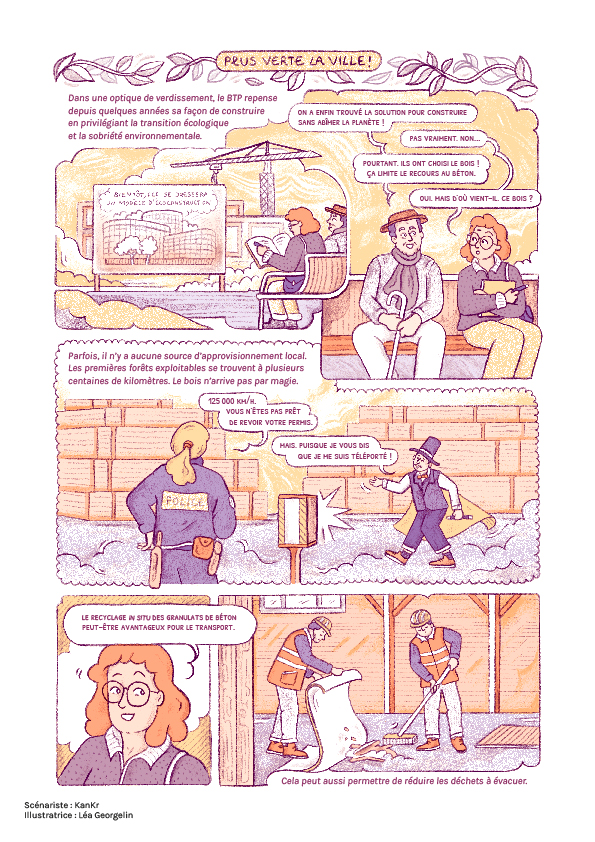

Il est difficile d’évaluer les changements logistiques associés par exemple à l’utilisation de nouveaux matériaux ou au recyclage, et leurs impacts, en particulier en termes de transport. Dans le BTP, peu de travaux ont été publiés sur le sujet. Or, il semble essentiel de s’assurer que les choix des entreprises du BTP pour ces alternatives ne viennent pas grever les bénéfices attendus.

Trois chantiers à l'étude

Une étude menée sur trois chantiers de la région Île-de-France a permis d’évaluer les répercussions logistiques et environnementales de choix alternatifs en matière de construction.

Les chantiers de l’éco-quartier La Vallée, à Chatenay-Malabry (92), de la ZAC Sevran Terre d’avenir (93) et du Centre Aquatique Olympique de Saint-Denis (93) ont respectivement expérimenté le recyclage in situ des bétons de déconstruction, la construction en terre crue et la construction en bois.

En premier lieu, le béton a été recyclé in situ (concassage et réutilisation des granulats obtenus) avec des variations du taux de recyclage faisant évoluer la quantité de déchets à évacuer et de matières premières à approvisionner.

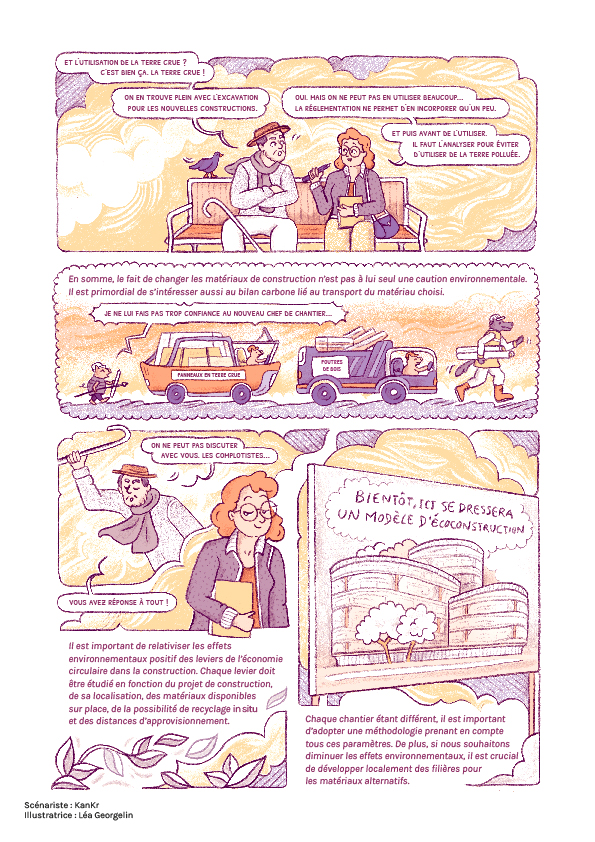

Le recours à de nouveaux matériaux a également été mis œuvre, avec une utilisation de la terre crue ou au bois. Ce changement de matériaux implique aussi la modification des quantités de béton nécessaires, celle des tonnages transportés et des zones d'approvisionnement... à considérer pour ces nouveaux matériaux et notamment pour le bois.

En effet, le sable et les granulats proviennent en général de zones relativement proches des chantiers, tandis que l’approvisionnement en bois nécessite en partie un recours à un approvisionnement plus lointain. Nous avons fait l’hypothèse que 50 % du bois était issu de France dans un rayon de 500 km et 50 % d’Europe à 1 500 km. Les terres crues étaient pour leur part excavées à proximité du chantier, à moins de 15 km.

Des scénarios mobilisant différents modes de transports (routier et fluvial) ont été élaborés en fonction des zones d’approvisionnement et d’expédition des déchets.

Des résultats qui éclairent les enjeux logistiques

Le scénario de report modal de la route vers le fleuve (quand cela était possible) a certes permis de réduire les émissions de CO2 (en fonction des matériaux concernés et des zones d’approvisionnement). Toutefois, l’ampleur des gains a été fonction des distances d’approvisionnement, avec pour le centre aquatique olympique, une économie de 30 % de gaz à effet de serre sur un scénario reposant sur le béton, matériau pour lequel les zones d’approvisionnement étaient proches, et jusqu’à 40 % pour un scénario reposant sur le bois, pour lequel les distances d’approvisionnement étaient plus longues.

Ces gains liés au changement de mode de transport restent cependant à relativiser sur l’évacuation des déchets. Car si le mode fluvial est moins émissif à la tonne/km, son bilan relatif en Île-de-France peut pâtir des méandres de la Seine, qui augmentent la distance parcourue par rapport à la route, et de la localisation – parfois plus lointaine – des installations connectées à la voie fluviale.

Le recyclage in situ d’une partie du béton a permis de réduire de manière significative les répercussions du chantier, en réduisant logiquement celles du transport. Mais ce type d’économie n’est possible que sous certaines conditions : une intégration de granulats issus du recyclage dépassant les normes habituelles, un certain équilibre entre les quantités de béton à déconstruire et celles nécessaires à la construction, et la possibilité de recycler le béton in situ (en fonction du foncier et des équipements disponibles pour le concassage).

En dépit du recours à des matériaux bio-sourcés tels que le bois, ou géo-sourcés tels que la terre crue, la part du transport dans l’impact environnemental global du chantier ne doit pas là non plus être minorée ; et il est là encore variable selon les distances, et donc selon les zones d’approvisionnement. La filière bois française n’étant pas suffisamment structurée pour fournir tout un chantier, comme dans le cas du Centre Aquatique Olympique de Saint-Denis, l'utilisation du bois européen a considérablement rallongé le transport. Et même avec un report modal, le différentiel de bilan environnemental se réduit fortement entre un transport non-routier sur grande distance (de 500 à 1 500 km), et un transport sur route de granulats dont l’approvisionnement se trouve à proximité (de 50 à 190 km).

Concernant la terre crue, si une intégration minimale dans les bâtiments a eu un effet négligeable sur les émissions liées au transport, un scénario optimal est significativement plus performant, en réduisant de plus de 10 % les émissions par rapport à un scénario « classique » sans terre crue, et ce, quel que soit le mode de transport.

Les effets environnementaux positifs des stratégies de verdissement des chantiers du BTP dans la construction sont donc à nuancer dès lors que l'on considère les enjeux logistiques et les émissions liées aux transports. Si le recyclage in situ est toujours avantageux, le bilan de l’utilisation de matériaux alternatifs peut être affecté par la distance d’approvisionnement.

Chaque alternative – a priori plus écologique – doit donc être étudiée en fonction du chantier concerné ; c’est-à-dire du projet de construction, de sa localisation, des matériaux disponibles sur place, de la possibilité de recyclage sur site et des distances d’approvisionnement. Ce travail a montré l’importance de la prise en compte des répercussions du transport (approvisionnement en matière et évacuation des déchets) dans l’évaluation des effets des chantiers de BTP. Ces dimensions ont donc été intégrées dans l’outil d’aide à la décision « Évalmétab » (https://www.evalmetab.fr/) qui permet d'évaluer la pertinence des scénarios de construction et des choix modaux en fonction de la localisation des zones d’approvisionnement en matières et des zones d’évacuation des déchets.