Que deviennent nos corps morts ?

A notre mort, notre corps amorce un lent processus de décomposition, irréversible et inévitable. A moins d’opter pour la crémation, un choix consistant à placer le défunt dans un four pour le consumer. Quoi qu’il en soit, ne subsiste in fine qu’une urne de cendres ou un lot d’ossements. D’un point de vue technique, on parle de procédés de réduction des corps. D’un point vue anthropologique et social, de rites funéraires. Ils remplissent à la fois une fonction technique, celle de gérer les cadavres que nous générons en France au rythme de 1800 morts par jour, et spirituelle. Car prendre soin des défunts, c’est respecter leur mémoire, accepter la disparition de ceux que nous avons connus et cheminer vers notre propre destinée. Face à cette fatalité aussi vieille que l’humanité et aussi universelle que le besoin de se nourrir, les attentes divergent et les pratiques évoluent.

La Crémation, un (re)démarrage à froid

On ne dit pas « M. Dubois a été incinéré », mais « M. Dubois a été crématisé ». En tout cas, en théorie. Car cette précaution sémantique, destinée à distinguer le procédé funéraire de l’élimination des ordures ménagères, est restée lettre morte. Hormis les professionnels, personne n’emploie ce terme, et les correcteurs orthographiques ne le connaissent même pas. Légalisée à la fin du 19ème siècle (Loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles), la crémation concernait à peine deux défunts pour 1000 dans les années 1960 et un sur 100 au début des années 1980 ; elle est maintenant en passe de supplanter l’enterrement et de devenir la pratique majoritaire. Avec une belle marge de progression en perspective, puisque 90 % de nos voisins suisses et 65 % des belges finissent au four. Mais derrière cette success story funéraire se cache une histoire complexe et mouvementée.

Tout d’abord, rappelons que la crémation n’est pas une invention moderne : elle est profondément ancrée dans l’histoire et la tradition mortuaire française et européenne, même si le four connecté a désormais remplacé le bûcher. On trouve des rites de crémation dès la Protohistoire et jusqu’au début de l’âge du Fer, puis durant l’Antiquité, avant que l’enterrement ne s’impose du Moyen Âge jusqu’à l’époque moderne. Finalement, ce sont les grandes épidémies et les mouvements hygiénistes de la fin du 19ème siècle qui vont pousser à réglementer le secteur funéraire et à légaliser la crémation.

La première crémation « moderne », réalisée à Paris au Père-Lachaise, ouvrira dès lors une série d’inaugurations de crématoriums sur le territoire. Mais ils seront dans un premier temps peu utilisés, du moins jusqu’à ce que la guerre se charge de les approvisionner puis que le pape Jean XVIII finisse en 1963 par lever l’interdiction canonique de cette pratique, amorçant son essor chez les catholiques.

L’Enterrement, le trou qui cache la forêt

L’enterrement n’a donc pas toujours été la norme, puisqu’il a historiquement cohabité ou alterné avec la crémation. Par ailleurs, l’enterrement a revêtu différentes formes : citons par exemple le placement des défunts sur le côté, les enterrements collectifs de plusieurs corps dans une même tombe ou l’usage de cercueils en plomb et de sarcophages en pierre. Et cette diversité n’est pas seulement historique : les pratiques contemporaines continuent d’apporter de nouvelles variations. L’enterrement ne se limite donc pas à sa version d’Epinal telle qu’on la conçoit le plus souvent : un trou, un cercueil, un mort allongé regardant droit vers le ciel et beaucoup de terre pour recouvrir le tout.

En France, les principaux éléments d’un enterrement sont standard : le cercueil est obligatoire, la profondeur minimum d’enfouissement est fixée à 1 m et la sépulture doit se faire dans un cimetière. C’est la théorie ; mais comme toujours, chaque règle trouve ses exceptions. Il existe par exemple une dérogation autorisant l’absence de cercueil pour les enterrements ayant lieu dans l’enceinte d’un ancien couvent. On peut également noter que les caveaux, très courants, diffèrent d’un enterrement en pleine terre puisque les corps y sont entourés d’air et n’ont aucun contact direct avec le sol. Ce sont également des sépultures collectives, plusieurs défunts d’une même famille pouvant être réunis dans la même enceinte. Citons aussi les enfeus, sortes de caveaux « hors sol » traditionnels dans les cimetières méditerranéens, mais aussi testés dans les années 1970 dans quelques cimetières de la banlieue parisienne. On pourrait également parler du cas des cavurnes, sortes de tombes pour urnes cinéraires (contenant les cendres) créant la jonction entre crémation et enterrement. Et de dizaines d’autres cas particuliers, curiosités techniques, historiques ou juridiques qui font de l’enterrement une pratique bien plus large que son sens littéral.

Transition funéraire et nouveaux récits

Face à cette diversité, les pratiques funéraires peuvent-elles continuer à évoluer, à innover, à s’adapter ? Du point de vue des rites, la tendance est à la personnalisation : de la couleur du cercueil au QR-Code gravé sur la stèle pour renvoyer vers un alias virtuel du défunt, tout ou presque est possible. Une entreprise lensoise a même conçu pour les supporters passionnés un pack funéraire aux couleurs et aux chants des sang-et-or. Pourquoi pas : la messe en latin, les capitons et le chêne vernis ne parlent pas à tout le monde.

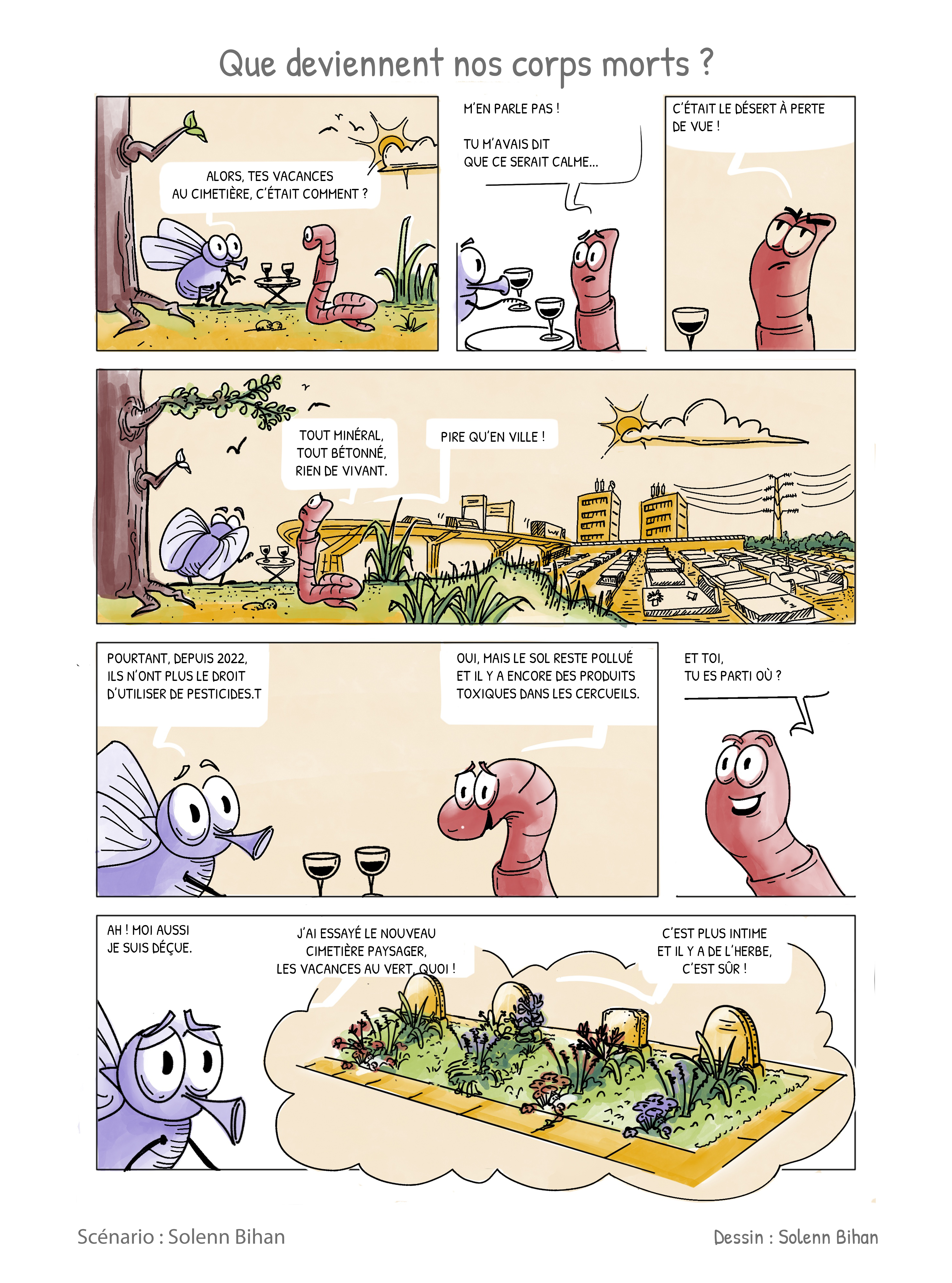

Mais passées ces adaptations superficielles, peut-on pousser la logique un cran plus loin ? Outre la décroissance du fait religieux, cette question se pose dans le cadre de la transition écologique et environnementale, qui vient interroger le sens que nous souhaitons donner à notre mort. Face à ces nouvelles attentes, le secteur funéraire a amorcé sa transition. Des produits funéraires bio aux cimetières verts, des approches plus respectueuses de l’environnement se développent. Si, comme partout, le green washing existe, beaucoup de professionnels identifient clairement cet enjeu et cherchent réellement à proposer des solutions.

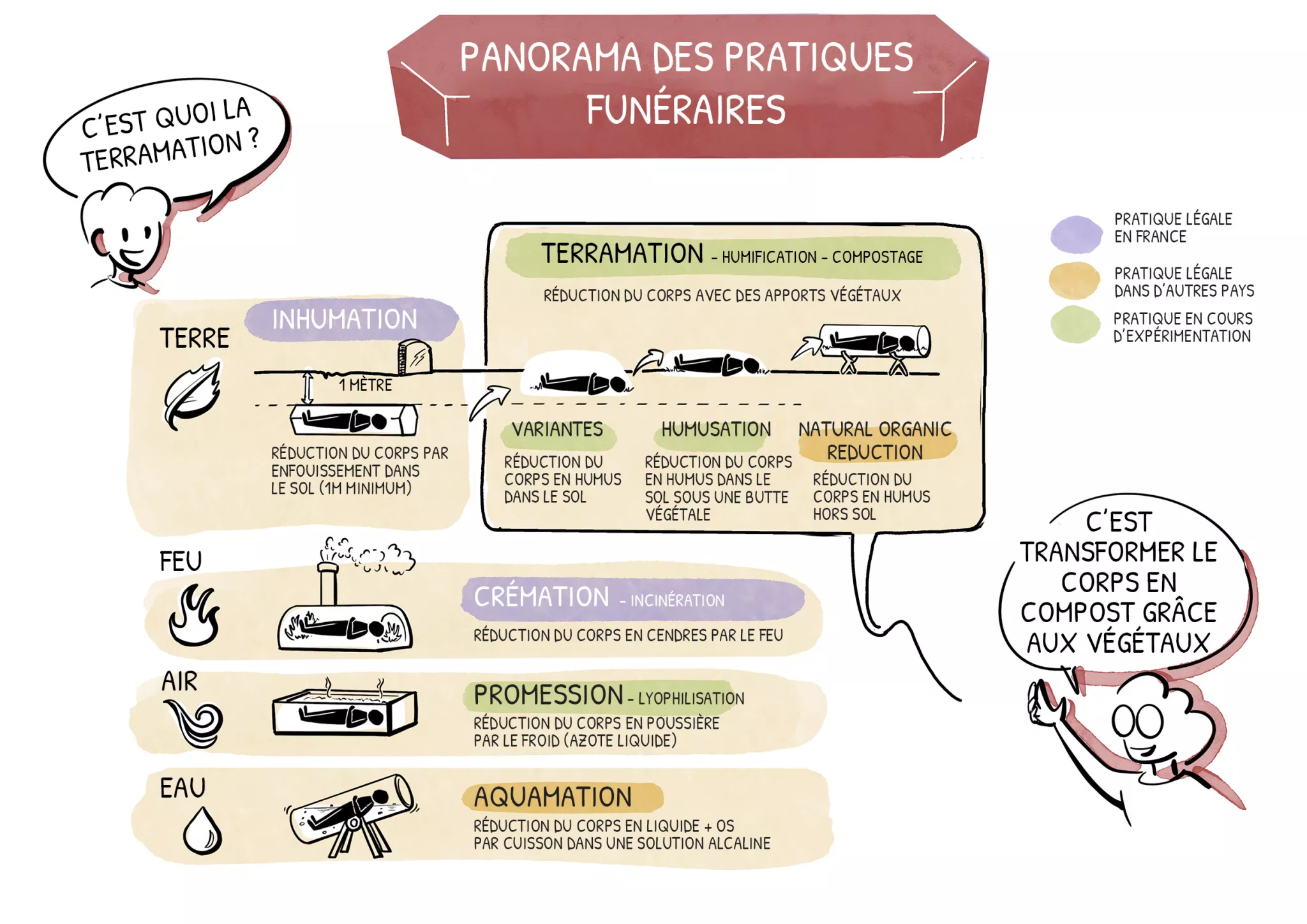

Dernier stade de cette transition : l’ouverture de l’offre funéraire à de nouvelles voies de réduction des corps. Deux approches tiennent la corde : l’aquamation et la terramation. L’enjeu est de taille : un Français sur cinq serait tenté par la terramation et un Français sur dix pourrait envisager l’aquamation dans le cadre de ses obsèques.

L’arrière-cuisine funéraire

Pour parler de ces nouvelles pratiques, il est nécessaire d’expliquer concrètement en quoi elles consistent et comment elles diffèrent de l’existant. Ce qui implique de mettre en lumière des détails que certain.e.s d’entre nous ne souhaitent pas connaitre. Si c’est votre cas, ne lisez pas la suite.

Commençons par rappeler ici la première phrase de cet article : à notre décès, notre corps amorce un lent processus de décomposition, irréversible et inévitable. L’enterrement ne fait que retarder ce processus. Pour les inhumations en pleine terre, la pression du sol provoque assez rapidement l’effondrement du couvercle et le cercueil se trouve empli de terre. Le corps se putréfie ensuite sous l’action des microorganismes anaérobie, et notamment des bactéries qui peuplent notre tube digestif ainsi que des bactéries telluriques, naturellement présentes dans le sol. Les corps placés en caveaux subissent peu ou prou le même destin, avec dans certains cas une momification plus rapide (décomposition sèche). Lorsque les conditions sont froides et humides, il peut au contraire y avoir saponification du cadavre : les graisses se transforment en une pâte grise et visqueuse qui ne se dégrade plus. Dans tous les cas, le confinement du cadavre et l’absence de circulation d’air engendrent une décomposition très longue : elle dure plusieurs années, parfois plusieurs décennies.

La crémation est évidemment plus efficace et rapide. Mais même placé dans un four chauffé à environ 800°C, un corps humain ne disparait pas instantanément : il brûle et se consume pendant près d’une heure. A la fin du processus, des os calcinés subsistent encore ; il faut les pulvériser (=broyer) pour pouvoir les mélanger aux cendres remises à la famille. Les différents métaux éventuellement présents (prothèses, plombages, bijoux, etc.) sont récupérés pour être recyclés. Toutes ces étapes sont pilotées par des conducteurs de fours, des professionnels qui assurent la logistique ; un crématorium est une petite usine.

Nouvelles approches, nouveaux récits

Une partie de nos concitoyens ne se retrouvent pas dans ces pratiques funéraires et sollicitent d’autres destins pour leurs dépouilles. L’une d’elle est l’aquamation, présentée comme une crémation par l’eau : le corps se désintègre en particules élémentaires qui retournent aux rivières puis à la mer. Plus prosaïquement, le cadavre est placé dans une solution de soude chauffée sous pression. Le devenir de la « soupe » résultant de cette dégradation chimique pose dès lors question : peut-on simplement la reverser dans les égouts ?

Une autre option est celle de la terramation, l’enterrement végétal. Voulue comme un retour à la nature, cette pratique consiste à favoriser la biodégradation du cadavre en apportant du carbone végétal. Des microorganismes aérobies peuvent alors rapidement transformer le tout en compost destiné à reverdir les cimetières. Cette idée, en plein essor aux USA, est également à l’étude en Europe : plusieurs projets de recherche ont débuté afin de tester la faisabilité technique de cette nouvelle voie funéraire. Car derrière le récit voulant replacer l’Homme dans le cycle du vivant, le compostage des corps suscite des questions opérationnelles (faisabilité technique) et sanitaires.

La dignité du corps, une question de point de vue

Subsiste enfin une question éthique, celle de la dignité du corps. Les pratiques existantes sont considérées comme respectueuses car communément acceptées. Certaines ont pour but, ou tout du moins pour conséquence, de retarder la décomposition du corps en l’isolant (enterrement). On peut même opter pour des « soins de conservation », très courants en France : ils consistent à percer les organes avec une immense canule pour remplacer le sang par une solution de formol. On le voit : retarder et cacher l’inévitable décomposition des corps morts est louable pour les proches, mais questionnable du point de vue du défunt. Une autre vision, celle offerte par la crémation ou l’aquamation, propose au contraire de faire disparaitre le corps très rapidement, presque instantanément. Là encore, il s’agit d’une utopie : à y réfléchir dans les détails, ces solutions n’apparaissent pas nécessairement plus respectueuses du corps mort.

Reste la possibilité d’une troisième voie funéraire, celle visant à favoriser la décomposition rapide et naturelle des corps. Plus que les détails techniques, les récits associés ou le bilan environnemental de la pratique, la question posée par la terramation est donc spirituelle : sommes-nous prêts à accepter notre propre fatalité ?

Financeur :

Cette recherche a été financée par l’Agence nationale de la recherche (ANR) au titre du projet ANR-23-SSAI-0011 F-COMPOST. À des fins de libre accès, une licence CC-BY a été appliquée par les auteurs au présent document et le sera à toute version ultérieure jusqu’au manuscrit auteur accepté pour publication résultant de cette soumission.