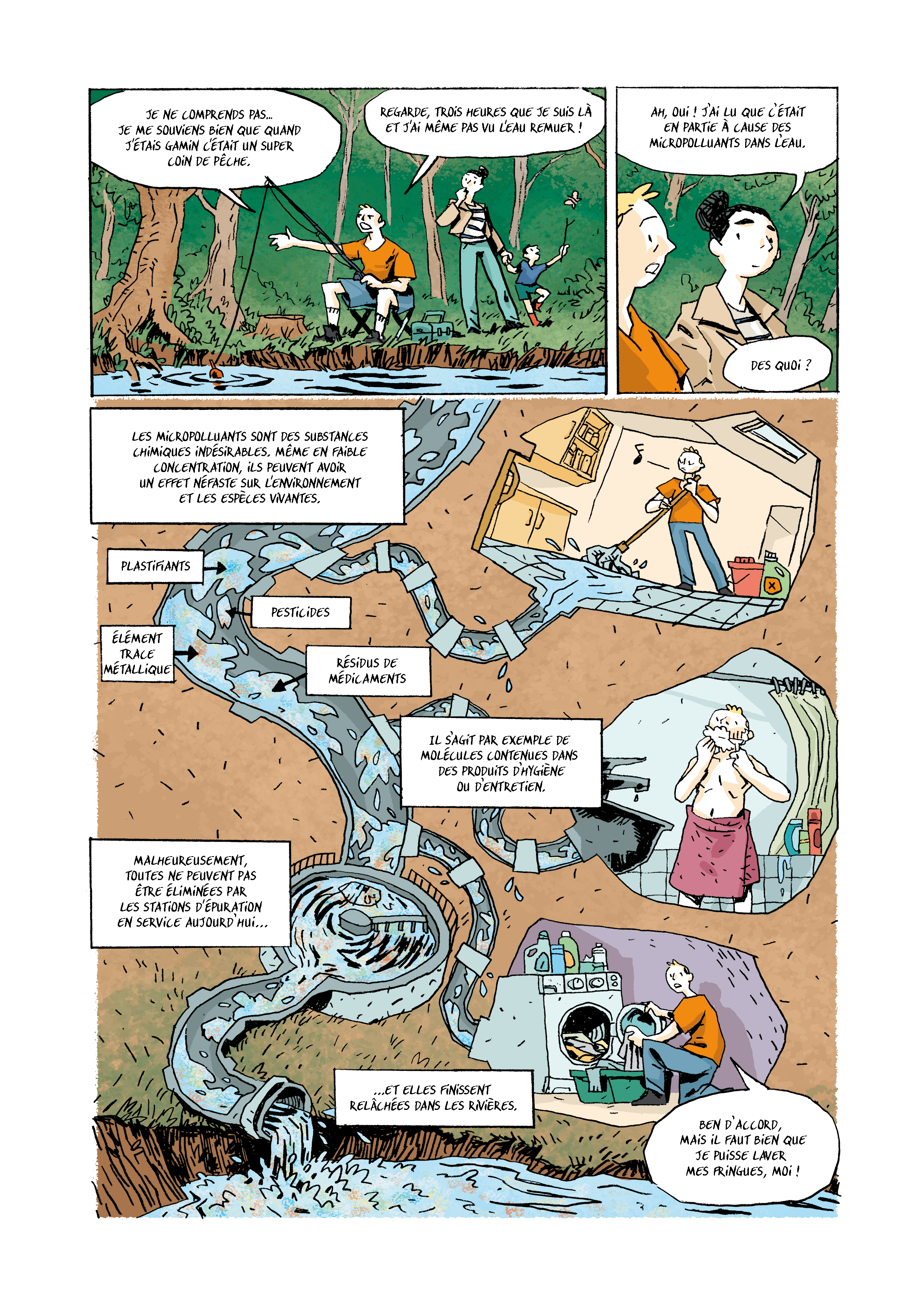

La présence de micropolluants dans les eaux en France représente un enjeu environnemental et sanitaire majeur. Selon les Agences de l’eau [1], un micropolluant est une substance indésirable qui, même à de très faibles doses, a un effet néfaste sur l’environnement et les organismes vivants. Plus de 110 000 molécules chimiques sont recensées par la réglementation européenne, soit autant de micropolluants potentiels, parmi lesquels des métaux lourds, des pesticides, des plastifiants, des résidus de médicaments, etc. En raison de la grande diversité des substances et de leurs interactions entre elles, les risques qu’elles représentent ne sont pas toujours bien connus.

La présence de ces micropolluants dans l’eau, qu’il s’agisse des réseaux d’eaux usées, d’eaux pluviales ou des milieux naturels, est majoritairement due à l’activité humaine. Les activités quotidiennes, qu’elles soient professionnelles (ex. activités industrielles, artisanales, agricoles, transports) ou domestiques (ex. hygiène, ménage, bricolage, jardinage), rejettent des substances dans les eaux usées. Ces substances ne sont pas toutes éliminées par les stations d’épuration (STEU) en service aujourd’hui et se retrouvent alors dans les milieux aquatiques récepteurs (petites et grandes rivières, fleuves, lacs, mers et océans). Il existe des solutions de traitement pour éliminer ces micropolluants en STEU, mais tous ne passent pas par la station d’épuration (ex. rejets directs : mauvais raccordements ou déversements de temps de pluie). De plus, ces solutions de traitement sont très coûteuses, aussi bien sur le plan financier pour leur mise en place et leur fonctionnement que sur le plan environnemental (consommation importante d’énergie ou besoin de réactifs comme l’ozone ou le charbon).

Une alternative est alors de réduire à la source les rejets de micropolluants pour éviter d’avoir à les traiter. À l’instar de l’adage « le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas », le meilleur micropolluant est celui qu’on ne rejette pas. C’est ainsi qu’en 2013, l’Office français de la biodiversité (OFB) et les agences de l’eau, soutenus par le ministère de l’Écologie, ont lancé un appel à projets intitulé « Innovations et changements de pratiques : lutte contre les micropolluants des eaux urbaines » [2].

Le projet pluridisciplinaire REGARD, « Réduction et gestion des micropolluants sur la métropole bordelaise », fait partie des 13 lauréats [2] de cet appel à projets. Ce projet s’est consacré à l’analyse des eaux usées et pluviales de Bordeaux et de sa métropole ainsi qu’à l’étude d’un affluent de la Garonne, à défaut de pouvoir étudier le fleuve en lui-même, trop compliqué à cause de l’influence de la marée. Les résultats de ce projet, mené sur quatre années (de 2015 à 2019), servent d’enseignements pour la gestion des micropolluants à l’échelle nationale.

L'identification précise des sources, une première étape cruciale

Si la présence de micropolluants dans l’eau est un enjeu crucial pour la préservation de l’environnement et la santé publique, il s’agit aussi et surtout d’un sujet vaste et complexe, car les micropolluants sont très nombreux et leurs sources extrêmement diverses. Or, l’identification des sources de micropolluants est une première étape indispensable si l’on veut ensuite pouvoir réduire leurs déversements. La réduction à la source est la stratégie privilégiée jusqu’à présent au niveau français pour lutter contre cette pollution [3].

Le projet REGARD s’inscrit donc dans cette démarche d’identification des sources, afin de pouvoir penser des solutions permettant de traiter le problème de manière préventive, c’est-à-dire en amont, avant que les micropolluants ne se retrouvent dans l’eau. Ainsi, comme un médecin qui doit réaliser un diagnostic pour identifier de quoi souffre son patient avant de pouvoir le soigner, le projet REGARD s’est d’abord lancé dans un diagnostic pluridisciplinaire du territoire bordelais. L’objectif de ce diagnostic était d’identifier les contributions de différentes sources de pollution [4] : domestique, industrielle, pluviale et hospitalière.

Pour la source domestique, les analyses chimiques des eaux usées et les réponses de plus de 1 000 personnes à un questionnaire et de plus de 250 personnes à un atelier participatif ont permis d’identifier les pratiques quotidiennes comme étant à l’origine de micropolluants dans l’eau. Médicaments et cosmétiques (contenant des filtres UV et des parabènes utilisés comme conservateurs), mais aussi gels douche, shampoings, produits vaisselle et lessives (contenant des détergents) sont autant de produits chimiques du quotidien qui ont été identifiés comme générant de la pollution.

Pour la source hospitalière, les analyses chimiques des eaux usées et les entretiens avec du personnel du CHU (soignants, administratifs et agents d’entretien) ont révélé que les détergents-désinfectants, utilisés pour le nettoyage des locaux, et les médicaments, plus particulièrement ceux spécifiquement administrés à l’hôpital, sont à l’origine de la pollution.

Pour la source industrielle [5], les analyses chimiques des eaux usées ont montré qu’elles sont plutôt marquées par la présence de métaux, comme le plomb, le chrome ou le cuivre, et par les composés organiques volatils (COV et BTEX) utilisés dans les solvants, les peintures, etc.

En tout, ce sont jusqu’à 265 micropolluants organiques et métalliques qui ont été recherchés [6] et 249 qui ont été retrouvés au moins une fois dans les 315 échantillons analysés dans le projet. Autant de substances différentes, issues de pratiques différentes, qui nécessitent donc des solutions différentes pour en limiter la quantité rejetée dans les eaux usées.

Une fois les sources identifiées, que faire ?

L’identification des sources est la première des quatre étapes du projet REGARD. Les trois autres, qui en découlent, consistent en une priorisation du risque – c’est-à-dire déterminer où agir en priorité –, suivie de l’expérimentation de solutions de réduction et de l’évaluation de l’efficacité de ces solutions.

Diverses solutions de réduction ont donc été mises en oeuvre, selon la source à traiter [7]. Par exemple, concernant la source hospitalière, le projet a permis d’une part de sensibiliser une partie du personnel du CHU Pellegrin de Bordeaux aux rejets de résidus de médicaments et de détergents-désinfectants grâce à une vidéo [8] conçue dans ce but. D’autre part, il a permis d’engager des discussions inter-hôpitaux, afin de regarder si des pratiques plus écologiques peuvent être mises en place dans ces établissements, comme la désinfection à la vapeur des chambres au lieu de l’usage de détergents-désinfectants « classiques ».

Pour la source industrielle, une première solution testée a consisté à communiquer sur les rejets de métaux, solvants et autres produits spécifiques aux activités ciblées et les risques qu’ils posent (ex. risques toxiques voire mortels pour les agents qui travaillent dans les réseaux d’assainissement et en station d’épuration ; risques corrosifs, explosifs ou de bouchage pour les infrastructures telles que les canalisations et les pompes). La deuxième solution tentée consistait à mettre en place des procédés pour extraire et valoriser les métaux que l’on retrouve dans certains effluents industriels [7].

Sensibiliser individuellement les citoyens : l'objectif du dispositif "Familles EAU Défi"

Mais la solution la plus importante mise en place par le projet REGARD concerne la source domestique. Une démarche d’accompagnement au changement de pratiques a été expérimentée avec des citoyens volontaires, afin de limiter l’utilisation de produits du quotidien qui se transforment ensuite en micropolluants. Pour ce faire, une quarantaine de familles se sont portées volontaires au sein du dispositif « Familles EAU Défi » pour modifier leurs habitudes.

Pour l’ensemble de ces familles, l’expérimentation a commencé par un recensement des pratiques et des produits utilisés. Au total, 1 254 produits ont été identifiés, représentant en moyenne 12,3 produits d’entretien de la maison par famille et 7,4 produits d’hygiène corporelle par personne. La démarche prévoyait ensuite de comparer deux périodes d’un mois. Pendant la première période, dite de référence, les familles renseignaient dans un outil numérique leurs pratiques quotidiennes en matière d’hygiène corporelle et d’entretien de la maison. Pendant la deuxième période, dite de changement, il a été demandé aux familles de changer de comportement dans ces deux domaines tout en continuant à renseigner l’outil numérique. Les changements pouvaient porter au choix sur les produits utilisés ou sur leurs pratiques, en réduisant les doses ou la fréquence d’utilisation, par exemple. Pendant cette période, les familles qui le souhaitaient ont bénéficié d’un accompagnement, pour mieux comprendre les enjeux liés aux micropolluants, grâce à des ateliers, des réunions, une documentation dédiée et un blog permettant les échanges d’idées et de bonnes pratiques entre elles. Au final, là où REGARD espérait deux changements, ce sont en réalité cinq comportements par famille qui ont été modifiés en moyenne.

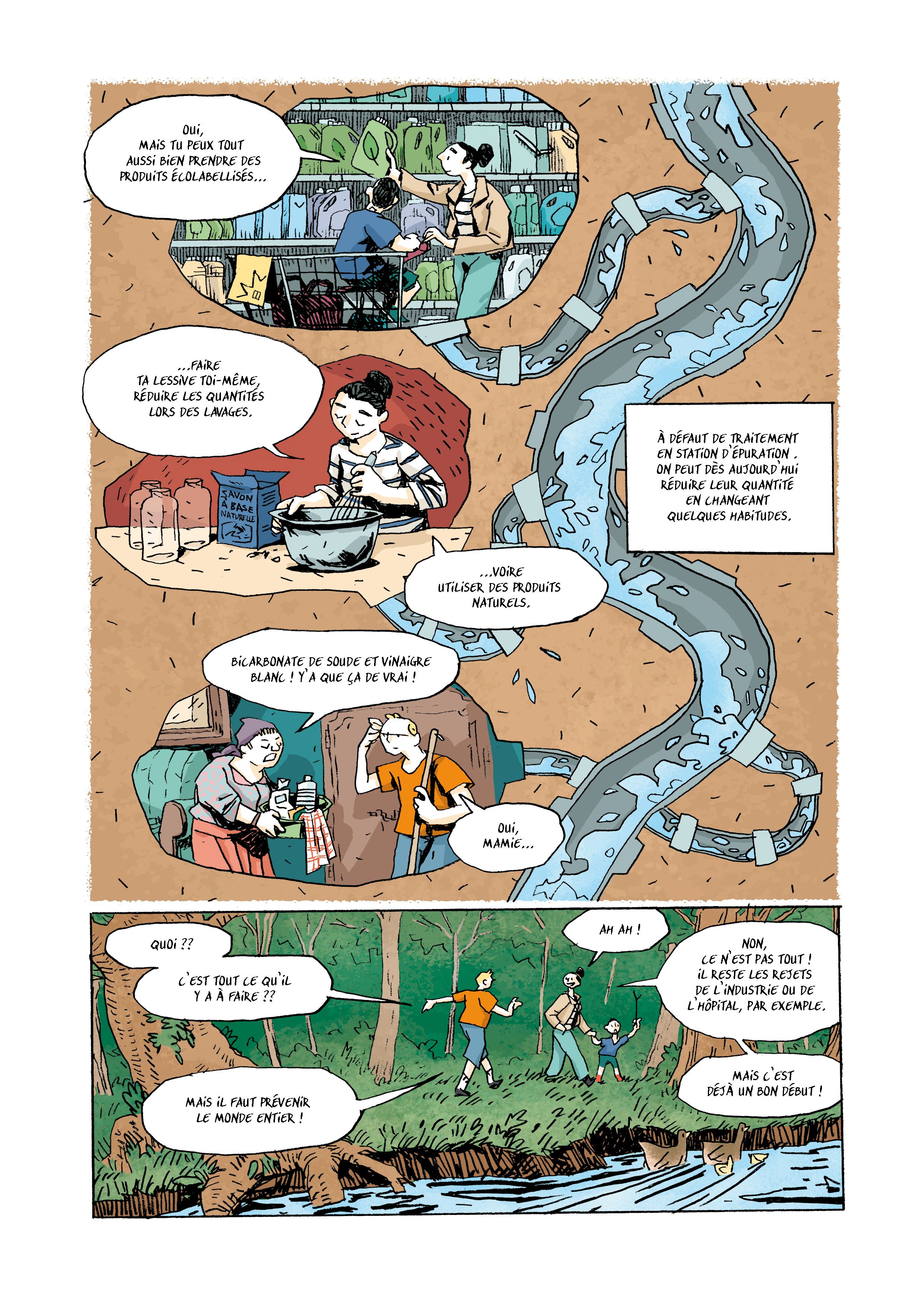

Ces changements ont essentiellement porté sur la substitution de produits classiques par des produits écolabellisés, naturels (comme le vinaigre blanc) ou faits maison, et nettement moins sur la réduction de la fréquence de la pratique, de la dose de produit utilisée ou encore du nombre total de produits utilisés pour un même usage [7]. Mais cette expérimentation « Famille EAU défi » a montré qu’individuellement, des changements de pratique peuvent être initiés, afin de limiter les rejets de micropolluants à la source.

Quelles conclusions tirer des solutions testées dans le projet REGARD ?

Les différentes solutions mises en place pour les différentes sources de pollution n’ont pas toutes rencontré le même succès. Comme évoqué précédemment, celles proposées aux familles pour la source domestique ont été une réussite, avec de vrais changements pouvant être insufflés. La sensibilisation des populations représente donc une piste intéressante de travail au niveau national, concernant la réduction des micropolluants à la source.

En revanche, les solutions proposées pour les sources industrielle et hospitalière se sont heurtées à plusieurs difficultés. Concernant les industries, les entreprises sélectionnées ont refusé de participer aux actions envisagées (par manque de temps et peur d’être contraintes par la suite avec de nouvelles normes) ; impossible alors de déterminer si ces actions auraient été efficaces ou non. Pour la source hospitalière, les échecs sont principalement dus à la particularité du travail dans ces établissements, où le changement de pratique suggéré (nettoyage à la vapeur) a été considéré comme induisant une surcharge de travail et une pénibilité accrue. Pourtant, cette pratique a pu être testée et adoptée dans d’autres établissements hospitaliers en France [9].

Face à ces solutions expérimentales, la question doit donc se poser de l’acceptabilité de certaines mesures et de la faisabilité de leur mise en place. Car il ne s’agit pas seulement de déterminer des actions pour réduire le rejet à la source de micropolluants, il faut surtout que celles-ci puissent effectivement voir le jour, auprès des acteurs au quotidien. REGARD préconise alors de mener une étude sociologique sur les acteurs en amont. Celle-ci permet d’appréhender leurs connaissances, et aussi de connaître leur niveau de préoccupation environnementale, leurs motivations et leurs capacités à agir au sein de leur périmètre de vie (foyer, entreprise, service d’une collectivité…). Cette connaissance des acteurs est un rouage essentiel pour pouvoir proposer des changements de comportement qui soient adaptés, compris et appropriés afin de réellement réduire les rejets de micropolluants.

Privilégier les solutions préventives, une mesure efficace pour mieux éliminer les micropolluants

Nous l’avons dit, le problème des micropolluants est vaste et complexe, car les sources de rejet sont multiples, les risques encore peu connus, et l’on ne sait pas encore vraiment comment les prendre en charge pour en limiter la présence dans l’environnement, que ce soit dans les eaux usées, les eaux pluviales ou les espaces naturels.

Le projet REGARD, mené de 2015 à 2019 à l’échelle de la métropole bordelaise, a cependant fourni des clés pour s’attaquer à l’enjeu des micropolluants sur le territoire national. D’abord, les résultats montrent qu’une connaissance précise des sources de rejets de ces micropolluants est essentielle. Cette connaissance permet d’encourager les actions préventives, en promouvant les changements de comportements afin de limiter les rejets de micropolluants, plutôt que des actions curatives, c’est-à-dire des solutions de traitement des eaux une fois que les micropolluants y sont présents.

Cela correspond à la volonté française de réduire la pollution à la source plutôt que de la traiter, même s’il est probable que la combinaison des deux soit le plus efficace pour protéger l’environnement [7]. Toutefois, toutes les solutions de traitement à la source envisagées n’ont pas été concluantes : certaines sont plus acceptables, plus faciles à mettre en place ; d’autres n’ont pas pu être appliquées. Le travail à mener concernant les micropolluants est donc encore très important, afin de trouver des actions pouvant concrètement être mises en place, par tous les acteurs, pour envisager enfin une réduction des micropolluants à la source.

Financeurs : OFB, Agence de l’eau Adour-Garonne (financeurs et partenaires : Suez, Université de Bordeaux, Université de Bordeaux Montaigne, CNRS, INRAE, Bordeaux Métropole, INERIS, Cap Sciences)