Microplastiques et nanoplastiques : l'ubiquité du plastique

Aujourd’hui, les comportements individuels ont beaucoup évolué (surtout dans les pays développés). Chacun prend conscience de sa surconsommation et de ses conséquences, mais les choses se mettent en place lentement. En France, encore plus de la moitié des emballages mis sur le marché sont en plastique.

Les infrastructures de collecte et de traitement ne sont pas ou pas encore dimensionnées pour prendre en charge le volume généré de déchets. En 2019, on estimait que 9 % des déchets plastiques mondiaux étaient recyclés (15 % sont effectivement collectés pour être traités, mais 40 % d’entre eux deviennent des résidus de recyclage), 19 % incinérés, 50 % mis en décharge et 22 % échappent aux systèmes de gestion des déchets pour être abandonnés dans des décharges, parfois sauvages, brûlés à ciel ouvert ou rejetés dans les milieux terrestres ou aquatiques, en particulier dans les pays en voie de développement.

Une fois dans l’environnement, les déchets plastiques se « dégradent », ils deviennent cassants et se fragmentent en plus petits morceaux. Quand ces morceaux sont inférieurs à 5 mm, on les appelle les microplastiques, et lorsqu’ils sont inférieurs à 1 micromètre (soit un millionième de mètre, ou 50 à 100 fois plus petit que l’épaisseur d’un cheveu), on les appelle les nanoplastiques. Micro- et nanoplastiques, du fait de leur taille et de leur très faible masse, se comportent différemment : les uns flottent tandis que les autres se répartissent dans tout le volume d’eau. Ainsi, ils se dispersent et voyagent dans l’eau, dans l’air, au gré des courants et du vent, s’infiltrent dans les sols et peuvent être ingérés par les espèces vivantes ou encore assimilés par les espèces végétales. Il est important de se pencher sur le cycle de vie des plastiques, ceux-ci ayant été initialement conçus grâce à un mélange de polymères et de produits chimiques aux impacts environnementaux et sanitaires variés.

Chimie de synthèse, chimie analytique, et physico-chimie des polymères : le trio gagnant de la recherche sur les nanoplastiques

Ce sont les nanoplastiques, en particulier, qui sont au coeur des travaux de l’IPREM, l’institut des sciences analytiques et de physico-chimie pour l’environnement et les matériaux à Pau. L’exploration de cette thématique y a été amorcée en 2017 par deux spécialistes des polymères : Stéphanie Reynaud, directrice de recherche au CNRS et Bruno Grassl, professeur à l’UPPA (Université de Pau et des Pays de l’Adour). Ils ont été rejoints en 2022 par Javier Jiménez-Lamana, maître de conférences à l’UPPA. Ensemble, ils couvrent la chimie de synthèse, la chimie analytique, ainsi que la physico-chimie des polymères, trois spécialités nécessaires pour aborder cette thématique pluridisciplinaire.

Reprenons les fragments de plastiques voyageurs… Quand les plastiques errent, par exemple dans les océans, ils rencontrent d’autres polluants déjà présents comme des métaux, des pesticides ou des perturbateurs endocriniens, pour ne citer qu’eux. On peut alors voir les nanoplastiques comme un radeau sur lequel les polluants, les bactéries et les agents pathogènes vont venir s’amasser.

Jouant le rôle de vecteurs, ils concentrent différents polluants du milieu et exposent les organismes qui les ingèrent à des dangers qui restent encore à évaluer… C’est l’effet cheval de Troie ! Il est donc évident que ces interactions entre polluants sont influencées par la nature de la surface des débris plastiques qui peuvent agir comme des points de collecte pour ces substances. Ils sont d’ailleurs surdéveloppés pour les nanoplastiques, car si ces débris sont les plus petits, ce sont aussi ceux qui développent le plus de surface de contact par rapport à leur masse. Ainsi, la nature chimique de leur surface aura aussi une importance et elle devra être connue pour comprendre les interactions pouvant survenir en fonction des conditions rencontrées dans l’environnement.

Quand ils s’intéressent aux nanoplastiques, les chercheurs doivent d’abord se les procurer eux-mêmes pour les étudier. S’il est facile d’aller échantillonner « à la main » les gros débris plastiques flottant à la surface des eaux ou présents sur nos plages, pour les débris plus petits, c’est déjà plus compliqué. Les chercheurs ont mis en place des systèmes de collecte utilisant des filets comme pour une pêche au chalut, sauf qu’à la pêche aux microplastiques, on traîne un filet en surface dont les mailles font quelques centaines de micromètres. Pour la pêche aux nanoplastiques… impossible de traîner un filet avec des mailles en proportion, cela reviendrait à filtrer l’eau ! Impossible ensuite de tout trier pour ne garder que les nanoplastiques, et quand bien même, les quantités nécessaires aux études scientifiques impliqueraient de filtrer des milliers de litres d’eau… Ces procédés font donc l’objet de développements scientifiques, mais, en attendant, les recherches doivent avancer pour connaître les dangers auxquels nous sommes exposés, et pour évaluer et comprendre les répercussions des nanoplastiques sur la santé et l’environnement afin de savoir comment réagir, et ce, surtout dans le cas des cocktails « nanoplastiques + polluants ».

Au sein de l’IPREM, les chercheurs ont décidé de créer des modèles de nanoplastiques, des copies destinées à l’étude, grâce à leurs compétences en chimie et physico-chimie des polymères. En laboratoire, ils créent des spécimens sphériques de diamètre inférieur à 1 micromètre par différents procédés. Par exemple, par polymérisation, ils arrivent à reconstruire le polymère à partir d’un assemblage de briques élémentaires appelées monomères. La nanoprécipitation est une autre technique qui permet la formation de particules de petite taille en plongeant une solution de polymère dans un milieu dans lequel elle ne peut plus se dissoudre. Enfin, avec un procédé par fragmentation, ils arrivent, par divisions successives, à obtenir des modèles de formes variées mais qui restent inférieurs à 1 micromètre. Pour chacune de ces techniques, les chimistes font attention à produire des échantillons qui imitent au mieux les nanoplastiques environnementaux, et vont même jusqu’à reproduire, par oxydation aux UV, les fonctions chimiques des débris vieillis dans la nature. Toutes les caractéristiques de leurs modèles doivent être validées en interne. Cela inclut par exemple leur taille, leurs propriétés et leurs formes en surface, ou encore leur composition chimique.

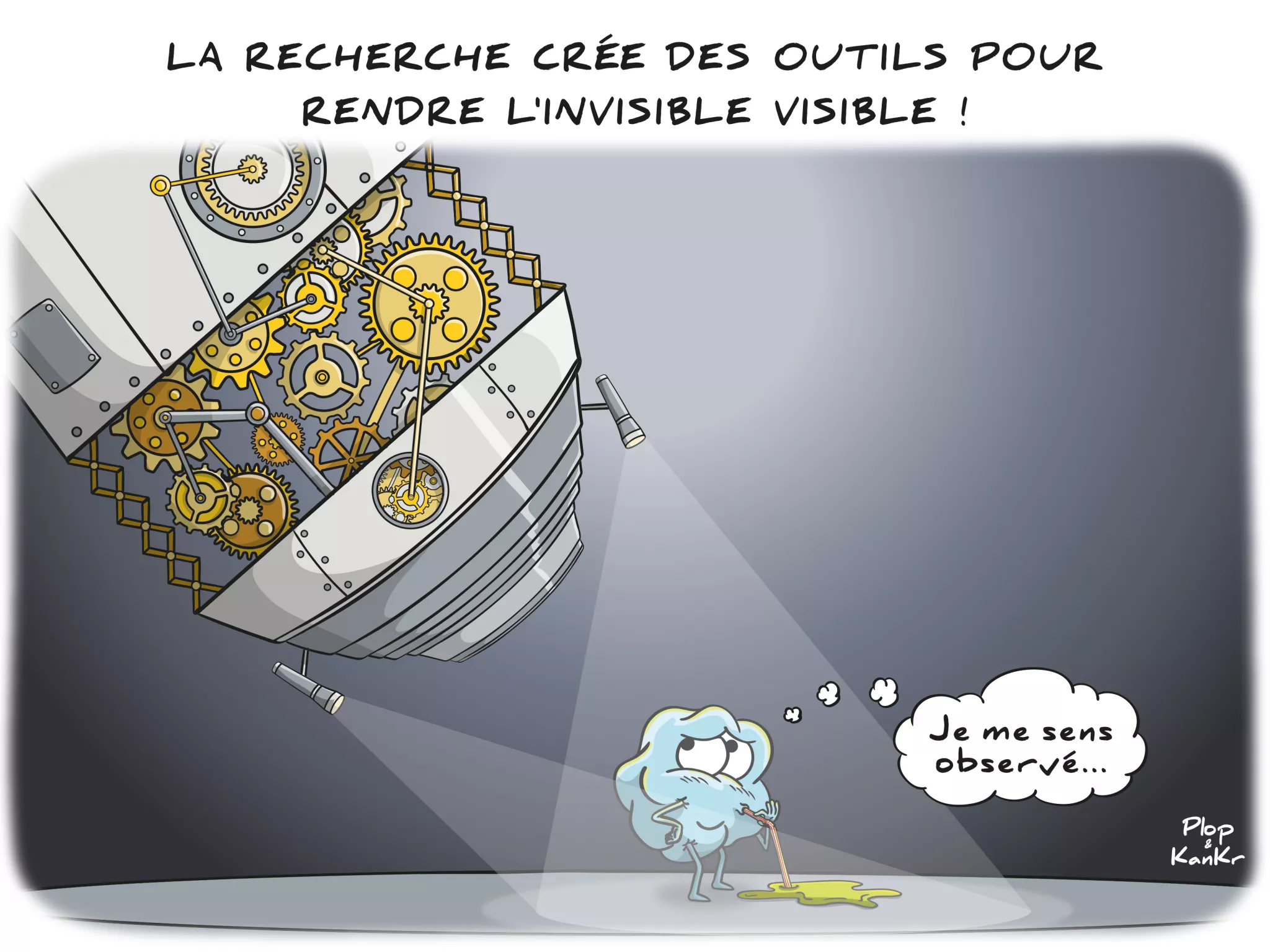

Les imiter, les observer, les compter pour les comprendre

Une fois ces modèles en main, les chercheurs de l’IPREM développent plusieurs axes de recherche pour faire progresser les connaissances dans le domaine.

Un des volets concerne l’étude du comportement des nanoplastiques dans les eaux : eau douce, eau de mer… sont-ils stables, ou est-ce qu’ils sédimentent ? Si oui, sous quelles conditions : est-ce à cause du sel ? De la température ? Du pH ? Comment les comportements diffèrent-ils en fonction des caractéristiques des modèles ? Comment interagissent-ils avec les polluants ajoutés dans les eaux d’étude ? À nouveau, c’est en croisant les résultats d’un panel de techniques d’analyse complémentaire que les chercheurs peuvent mieux comprendre les propriétés physico-chimiques des nanoplastiques et apporter des réponses à toutes ces questions qui sont encore au coeur des considérations dans le domaine.

Un deuxième axe de recherche abordé par les chercheurs de l’IPREM est le développement de protocoles pour le comptage des nanoplastiques dans un milieu afin de connaître le nombre d’individus présents. Cet axe est développé en premier avec des modèles en milieu simple, puis l’analyse est ensuite appliquée à des milieux plus complexes (eaux de rivière et de mer artificielles, ajout de matière organique, ou encore eaux environnementales). Pour réaliser des détections avec des concentrations en nanoplastiques les plus basses possibles afin d’être en phase avec la réalité du terrain, l’IPREM emploie des techniques multiples, comme la chromatographie qui permet de séparer les constituants d’un mélange, ou encore la spectrométrie qui permet d’identifier les matériaux présents dans un mélange. Il est aussi parfois nécessaire de traiter l’échantillon avant l’analyse afin de rendre visibles les nanoplastiques lors de la technique. Par exemple, pour les voir en spectrométrie de masse, on les prépare en les recouvrant de nanoparticules d’or synthétisées également au sein de l’IPREM, cela les rend alors détectables même s’il n’y en a qu’un nanogramme (1 milliardième de gramme) dans 1 litre.

Quand on rend visibles des composants invisibles, en langage scientifique, on appelle cela le marquage. Marquer les nanoplastiques est un enjeu qui n’existe pas seulement pour le traitement des échantillons avant analyse. C’est une étape qui peut être nécessaire aussi en amont, dès l’élaboration des modèles, pour que ces derniers puissent ensuite être suivis dans les milieux d’études lors des expériences de laboratoire. Cela permet de comprendre leur transport, leur affinité avec les autres produits présents, ou encore les phénomènes d’accumulation dans des organismes vivants et végétaux… Pour ce faire, les chimistes de l’IPREM ont développé des modèles marqués et visibles, par fluorescence, ou parce qu’ils contiennent des métaux ou des isotopes (variante d’un élément chimique, de même propriété chimique mais de masse atomique différente). Il existe de multiples façons de faire ces marquages, mais toutes permettent ensuite de les imager (par microscopie) et de les compter (par spectrométries). Les critères d’un bon marquage sont multiples et doivent être respectés pour que le nanoplastique marqué reste un modèle réel, par exemple, le marqueur ne doit pas modifier la masse du plastique ni induire de toxicité propre, et ne doit pas non plus pouvoir en « fuir ». En prenant en compte toutes ces conditions, l’IPREM développe toute une gamme de modèles pour répondre aux projets de recherche qui sont menés et qui font l’objet du troisième axe.

Le troisième axe de recherche vise à la meilleure compréhension de l’effet des nanoplastiques sur l’environnement (écotoxicologie) et sur la santé (toxicologie). Ces études se font en partenariat au sein de l’IPREM, en France et aussi avec des équipes à l’étranger. Par exemple avec des écotoxicologues, des microbiologistes et des biologistes, les recherches visent à mieux comprendre les conséquences des nanoplastiques sur des espèces planctoniques en bas de la chaîne alimentaire. Les études impliquent la définition des meilleurs choix d’assemblage de modèles marqués, des conditions d’exposition des organismes filtreurs (en aquarium, en bassin, les durées et les concentrations d’exposition en nanoplastiques…) et la mise au point des techniques d’analyse associées. Les résultats apportent des réponses sur les lieux d’accumulation des nanoplastiques dans les organismes et sur la toxicité engendrée par leur présence et celle des cocktails « nanoplastiques + polluants ». Enfin, l’effet sur la santé humaine est celui qui n’a été abordé que récemment par la communauté scientifique. Cela peut s’expliquer par les questions d’accessibilité des échantillons, de disponibilité des modèles et de méthodes d’analyses qui devaient voir le jour. Rappelons que, dans ce volet, l’incidence et le comportement des nanoplastiques diffèrent de ceux des microplastiques. En effet, du fait de leur taille inférieure au micromètre, les nanoplastiques peuvent traverser les parois cellulaires et véhiculer les polluants qu’ils auraient concentrés avant leur ingestion ou inhalation par l’être humain. Grâce à des collaborations avec des biologistes et en partenariat avec certains hôpitaux, les chercheurs de l’IPREM s’intéressent en particulier à leurs conséquences dans le système digestif.

Les avancées des travaux de l’IPREM sur les micro et nanoplastiques sont possibles grâce aux compétences multidisciplinaires présentes au sein de l’Institut. Ces projets sont soutenus par les tutelles de l’IPREM, les collectivités territoriales, mais aussi par des collaborations nationales et internationales du secteur public ou privé. Les étudiants associés à ces recherches finissent leur formation avec des compétences de pointe d’autant plus recherchées que le sujet de la pollution plastique est un domaine émergent qui concerne aujourd’hui toute la société. Les travaux permettront d’évaluer si le risque existe, ou de connaître les dangers chimiques ou toxicologiques auxquels nous sommes exposés. Les résultats devraient alors soutenir l’évolution des réglementations et le changement des pratiques sociétales pour un avenir plus respectueux de l’environnement et de la santé.

Financeur : Ces études ont démarré dans le cadre des projets de recherche coordonnés par Stéphanie Reynaud, « MayDay », attribué en 2018 pour trois ans par E2S-UPPA, AAP « New scientific challenges » et « PLASTI-SCARE » (ANR-19-CE040007) attribué en 2019 pour quatre ans par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR).