Que deviennent les médicaments une fois ingérés ?

Un mal de tête ? Du paracétamol !

Une infection bactérienne ? Un antibiotique !

Un examen d’imagerie médicale ? Des agents de contraste !

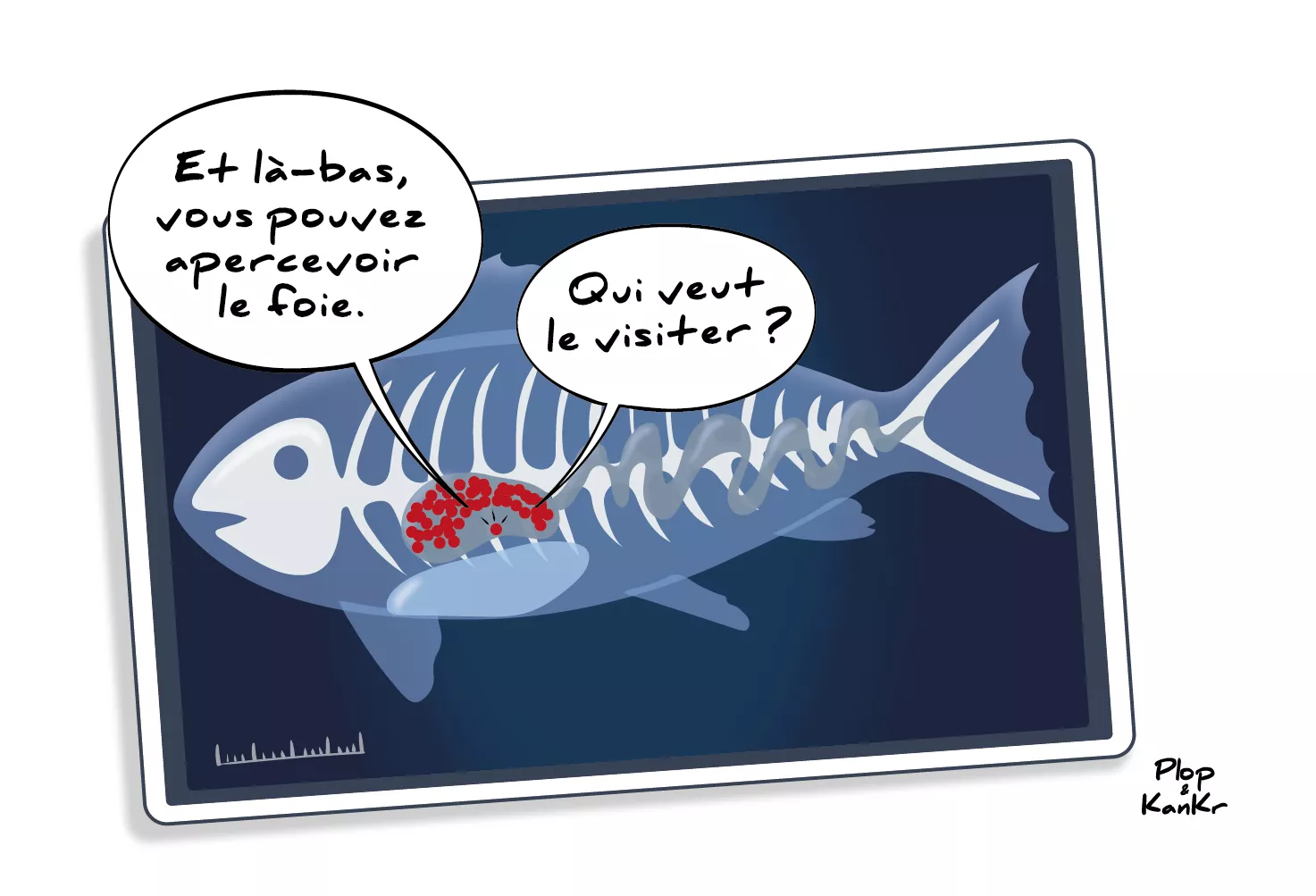

À chaque mal, un remède. Mais que deviennent tous ces médicaments une fois dans le corps ? Tout dépend du médicament et de son mode d’administration. En effet, pour être efficace, le principe actif du médicament (c’est-à-dire la ou les molécules ayant un effet thérapeutique) doit être délivré au bon endroit et au bon moment. Pour cela, il est mélangé à des excipients. Ces substances, sans effet thérapeutique, jouent un rôle sur le conditionnement (gélule, comprimé, solution injectable…), le goût, et surtout sur la libération du principe actif dans le corps et son absorption par les cellules. Par exemple, lorsqu’ils sont administrés par voie orale, les médicaments passent d’abord dans l’estomac avant d’atteindre les intestins, où une partie sera diffusée dans la circulation sanguine et le foie. Ainsi, pour éviter leur dégradation par l’acidité de l’estomac, certaines gélules dites « gastrorésistantes » sont employées pour que le principe actif soit diffusé au niveau des intestins. Les médicaments sont ensuite métabolisés, c’est-à-dire transformés en des molécules facilement éliminables. Cette étape est principalement réalisée dans le foie grâce à des protéines appelées « enzymes » qui ont la particularité de catalyser, c’est-à-dire d’accélérer les transformations chimiques dans les systèmes biologiques (on trouve également des enzymes dans les intestins pour digérer les aliments, comme la lactase qui dégrade le lactose du lait). Le principe actif et ses produits de dégradation, appelés « métabolites », sont ensuite distribués dans les cellules des différents organes grâce à la circulation sanguine. Pour faciliter leur transport dans le sang, certaines molécules peuvent se lier à des protéines plasmatiques (protéines présentes dans le plasma, la partie liquide du sang). Elles sont ensuite éliminées par voie rénale dans les urines, ou par voie biliaire via le foie.

Quand ils sont injectés par voie intraveineuse, les médicaments se retrouvent directement dans la circulation sanguine, évitant ainsi leur passage dans l’estomac, les intestins et limitant leur métabolisation par le foie avant d’être distribués dans les organes et tissus. Leur effet est donc plus rapide.

Quel que soit leur mode d’administration, les médicaments, sous leur forme native ou leurs métabolites, se retrouvent donc en grande majorité dans les urines puis dans les eaux usées. Cela peut créer un « effet cocktail » dans lequel le mélange de plusieurs molécules, individuellement non toxiques car présentes à de très faibles concentrations, peut avoir des effets difficiles à prédire.

Le traitement des eaux usées

Une fois dans les eaux usées, les médicaments rejoignent les nombreux autres produits ménagers ou cosmétiques qui ont été jetés dans les canalisations (d’éviers, de salles de bain, de machines à laver…). Les eaux sont ensuite acheminées pour être traitées. En ville ou dans les villages proches des stations d’épuration, les habitations sont raccordées au tout-à-l’égout : les eaux sont évacuées dans des égouts souterrains vers ces stations d’épuration où elles seront traitées. Dans les villages plus isolés, certaines habitations ne pouvant pas être raccordées au tout-à-l’égout, il est alors nécessaire d’avoir un système de traitement autonome (fosse de collecte et système de traitement par infiltration dans les sols ou de micro-station d’épuration) qui sera chargé de dégrader les impuretés avant de rejeter l’eau dans la nature.

Dans les stations d’épuration, les eaux subissent différentes étapes de traitement. Les plus gros déchets sont éliminés dès leur entrée à travers un dégrilleur, une sorte de tamis permettant de retenir les déchets les plus volumineux, comme les sacs plastiques, le papier, le bois, les feuilles, ou encore les cheveux. Une étape de décantation permet ensuite d’éliminer les matières plus lourdes que l’eau, comme le sable ou le gravier (dessablage), et les huiles et graisses sont récoltées en surface (déshuilage). S’ensuit un traitement biologique dans lequel des bactéries se nourrissent de la matière organique provenant des sucres, des protéines et de la pollution, et dégradent les composés azotés et phosphorés (provenant essentiellement des urines). La multiplication des bactéries produit une boue biologique qui peut être facilement éliminée par décantation. L’eau, ainsi purifiée, peut être rejetée dans les cours d’eau. Cependant, ces traitements, bien que très performants, ne permettent pas d’éliminer tous les types de pollution, et la plupart des médicaments, tout comme les tensioactifs utilisés dans les produits cosmétiques (molécules permettant de solubiliser dans l’eau des composés initialement non solubles dans l’eau comme les graisses), finissent malgré tout dans les cours d’eau [1].

Des normes pour maintenir la qualité des eaux en surface

En France, et plus généralement en Europe, il existe des directives, aussi bien au niveau des eaux de rejet de stations d’épuration que des eaux de surface, souterraines ou côtières, pour maintenir leur bon état et protéger l’environnement aquatique. Elles sont basées sur le suivi de nombreux paramètres physico-chimiques et biologiques, dont le dosage de plus d’une cinquantaine de substances dites « prioritaires », majoritairement des pesticides [2]. Ces normes sont régulièrement mises à jour pour tenir compte des avancées scientifiques. En effet, depuis quelques années, des études ont montré la présence de nombreux contaminants dans les eaux, comme des pesticides, des métaux, mais aussi des médicaments (antibiotiques, hormones, analgésiques…), des produits cosmétiques, des perturbateurs endocriniens, etc. [3]. La plupart de ces contaminants sont dits « émergents ». S’ils ne sont pas nécessairement nouveaux, ce sont des polluants dont on commence à se préoccuper, du fait de leur récente découverte dans l’environnement et de leur potentiel effet sur la biodiversité et/ou la santé humaine [4]. Leur suivi est d’autant plus préoccupant qu’ils peuvent se retrouver dans l’eau potable et terminer leur course dans notre verre.

Quel est le rôle de la recherche scientifique ?

Pour étudier l’effet de ces contaminants sur l’environnement ou la santé humaine, il est nécessaire de disposer de méthodes d’analyses sensibles et fiables. Elles doivent permettre de faire un état des lieux et un suivi de la pollution des eaux (eaux de surface, souterraines ou côtières), d’identifier de nouveaux contaminants, et d’évaluer l’incidence de ces contaminants sur les organismes vivants. Toute la difficulté dans ce type d’analyse réside dans le fait de pouvoir détecter de nombreux composés, souvent inconnus, présents à de faibles teneurs dans des échantillons complexes, et possédant des propriétés différentes qui nécessitent des approches analytiques spécifiques. Le rôle des chercheurs est donc de développer des méthodes capables de doser ces contaminants à l’état de traces et d’ultra-traces, c’est-à-dire à des teneurs de l’ordre du microgramme par litre (μg/L), voire dans certains cas du nanogramme par litre (ng/L), soit l’équivalent d’une goutte d’eau dans une piscine municipale. Pour cela, ils utilisent des instruments de pointe, appelés « spectromètres de masse ». Permettant de détecter les composés en fonction de leur masse, il s’agit de sortes de balances capables de mesurer des masses de l’ordre de 10 puissance -24 grammes, soit jusqu’à 24 chiffres après la virgule. Bien que ces instruments soient très sensibles et de plus en plus performants, leur sensibilité reste limitée et des développements sont nécessaires afin d’atteindre les performances souhaitées.

À l’Institut des Sciences Analytiques et de Physico-Chimie pour l’Environnement et les Matériaux (IPREM) de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour/CNRS, les chercheurs s’intéressent plus particulièrement au suivi des médicaments comportant des éléments spécifiques comme les métaux (on parle alors de « métallo-médicaments ») ou les halogènes (l’iode par exemple) dans les cours d’eau, et sur l’étude de leur effet sur les organismes aquatiques. Certains de ces médicaments pouvant être métabolisés, il est nécessaire de développer des méthodes dites « multirésidus », permettant de détecter et quantifier les différents métabolites. En effet, le degré de toxicité d’un métal (ou halogène) étant lié à sa nature mais aussi à sa forme chimique, il est primordial d’analyser sa spéciation, c’est-à-dire d’identifier les différentes formes de l’élément chimique. Par exemple, le méthylmercure obtenu par biotransformation du mercure par les microorganismes est plus toxique que le mercure en lui-même.

Une équipe de chercheurs s’intéresse en particulier au suivi d’une dizaine de médicaments comprenant des agents de contraste à base de gadolinium et d’iode, utilisés en imagerie médicale pour augmenter les contrastes, et des anticancéreux à base de platine. Peu d’études sont menées à l’heure actuelle sur ce type de composés, qui peuvent néanmoins être présents dans les eaux usées, mais aussi dans les cours d’eau suite à des traitements ou des examens radiologiques.

Les travaux réalisés dans le cadre d’un doctorat ont permis de développer une méthode d’analyse de ces dix métallo-médicaments à des teneurs de l’ordre du microgramme par litre (μg/L) (publication en cours). Elle pourra être appliquée pour le suivi de ces contaminants dans les cours d’eau, mais aussi dans les effluents hospitaliers, les eaux usées et en sortie de station d’épuration. Elle permettra de vérifier leur taux d’abattement (mesure de la réduction ou de l’élimination de ces polluants), et d’étudier l’efficacité des procédés de traitement de la station d’épuration sur ce type de composés. Afin d’avoir une vision plus holistique ne se limitant pas seulement à un état des lieux de la pollution aquatique, mais bien à une approche globale du phénomène, les chimistes se sont associés à des chercheurs en sciences économiques et sociales du laboratoire TRansitions Énergétiques et Environnementales (TREE) de l’UPPA. Ensemble, ils étudient également l’origine de la contamination grâce à l’étude des usages et la gestion économique de ces contaminations. À travers des modélisations mathématiques, l’analyse économique vise à évaluer les répercussions de différents dispositifs (en préventif ou curatif) en termes de coûts et de bénéfices sur la qualité des eaux. L’objectif est de minimiser le « coût social des polluants » en proposant des mesures capables de réduire la contamination tout en étant économiquement acceptable. Les différentes modélisations ont permis de mettre en lumière le rôle prédominant des établissements de soins en tant que principaux émetteurs de cette pollution. Ces nouvelles données soulignent la complexité de la gestion de ce type de contamination en raison des différentes options de traitement disponibles, notamment dans le cas des hospitalisations à domicile. En effet, la localisation du traitement influence le type de pollution générée (ponctuelle à l’hôpital ou diffuse à domicile), avec des implications distinctes pour sa gestion. En réponse à ces défis, une approche intégrée a été préconisée, combinant des mesures économiques telles qu’une taxe sur les hospitalisations à domicile, avec des normes de pollution pour les établissements de soins. Cette approche vise à aligner les incitations économiques avec les objectifs environnementaux, pour une gestion plus efficace de la pollution médicamenteuse.

Une autre question que les chercheurs se posent concerne l’influence de ces médicaments sur les organismes aquatiques. Pour tenter d’y répondre, ils se sont focalisés sur deux agents de contrastes iodés utilisés en imagerie médicale et régulièrement détectés dans les cours d’eau à des teneurs de l’ordre du microgramme par litre (μg/L) [5]. Ils ont ainsi étudié l’effet de l’acide diatrizoïque et de l’iohexol sur deux organismes aquatiques modèles de nos rivières : l’épinoche à trois épines (poissons d’eau douce) et la moule zébrée d’eau douce. Ces deux espèces sont considérées comme des sentinelles, car elles sont capables de rendre compte de l’évolution générale d’un milieu et d’identifier de potentiels dangers pour l’homme et l’environnement [6].

Dans un projet de recherche mené en collaboration avec des chimistes de l’ISA de Lyon et des écotoxicologues de l’Université de Reims Champagne-Ardenne, ils ont ainsi pu montrer la pénétration des deux médicaments dans les organismes aquatiques. Grâce à des techniques d’imagerie et de spectrométrie de masse, ils ont identifié les organes cibles : glandes digestives, branchies et gonades en particulier. Afin d’étudier l’incidence de ces médicaments, des analyses complémentaires plus poussées ont permis de montrer qu’ils restaient sous leur forme native, avaient peu d’interaction avec les protéines, et étaient rapidement excrétés (évacués) [7, 8]. Cependant, les premiers résultats montrent un effet possible sur l’homéostasie (c’est-à-dire la régulation) des éléments essentiels comme le cuivre et le zinc [8]. Les études présentent également des effets sur le métabolisme des moules zébrées [9], notamment au niveau des acides gras, laissant supposer un potentiel effet à long terme sur les organismes filtreurs.

Et après ? Solutions pour diminuer la pollution

Comment peut-on agir pour limiter cette pollution ? Les résultats de l’ensemble de ces travaux permettront de disposer d’outils pour faire un état des lieux de la présence de certains médicaments dans les cours d’eau et les eaux usées, et d’en évaluer l’incidence sur des organismes aquatiques. Ils serviront de base sur laquelle de futures études pourront s’appuyer pour développer des solutions et limiter ce type de pollution, comme la mise en place de procédés spécifiques dans les stations d’épuration.

À titre individuel, il est également possible d’agir ! Ne pas jeter les médicaments non utilisés ou périmés dans les toilettes, mais les ramener en pharmacie pour qu’ils soient détruits (« Trier, apporter, préserver » avec les campagnes de l’association Cyclamed), ou privilégier l’emploi de produits ménagers ou cosmétiques facilement biodégradables, recycler et ne pas jeter dans la nature… autant de petits gestes pour réduire notre empreinte, limiter la pollution aquatique et protéger notre environnement !

Financeurs : Ces travaux ont été réalisés dans le cadre du projet « REMANAP » financé par la région Nouvelle-Aquitaine et du projet « ACTIONS » financé par l’ANSES.