Bien que l’on connaisse l’existence des microorganismes dans l’air depuis les travaux de Pasteur vers 1860, il aura fallu attendre plus de 130 ans pour montrer qu’ils sont également présents et vivants dans la phase aqueuse des nuages. Depuis, les enjeux sont de comprendre qui ils sont, d’où ils viennent et où ils vont, comment ils vivent et survivent et quel est leur rôle dans cet environnement.

C'est quoi, un nuage ?

Les nuages sont majoritairement constitués de microscopiques gouttelettes d’eau liquide ou de cristaux de glace en suspension dans l’atmosphère. Ils se forment par condensation de la vapeur d’eau à la surface des aérosols (des particules émises depuis la surface de la Terre ou formées par réactivité dans l’atmosphère) lorsque les conditions de pression, de température et d’humidité relative le permettent. La vie d’un nuage, qui dure quelques heures, se termine soit par son évaporation (dissipation), soit par son dépôt (précipitations), lorsque les gouttelettes ou les cristaux deviennent trop lourds pour rester en suspension. Dans l’atmosphère, où l’eau peut être très pure, la formation de cristaux de glace implique, jusqu’à une température proche de -40 °C, la présence de particules solides. Ce sont ces dernières, nommées « noyaux glaçogènes », qui déclenchent la glaciation de l’eau surfondue (liquide à une température inférieur à 0 °C).

Dissous dans les gouttelettes, de nombreux composés chimiques sont retrouvés dans l’eau de nuage. On y compte aussi bien des composés inorganiques, comme des sels marins, qu’organiques tels que des acides carboxyliques, des acides aminés, des aldéhydes ou des sucres. Ces composés proviennent en partie de la dissolution partielle de l’aérosol ayant servi de support à la formation de la gouttelette, ainsi que d’échanges entre les gaz environnants.

Les nuages et les aérosols influencent notre climat en diffusant ou en absorbant la lumière solaire et les rayonnements infra-rouges en provenance de la Terre. Ces paramètres pèsent dans la balance du bilan radiatif de la Terre, autrement dit le bilan de l’ensemble des énergies perçues ou renvoyées vers l’espace. Aujourd’hui, malgré toutes nos connaissances, beaucoup d’incertitudes subsistent autour de l’importance des nuages sur le bilan radiatif.

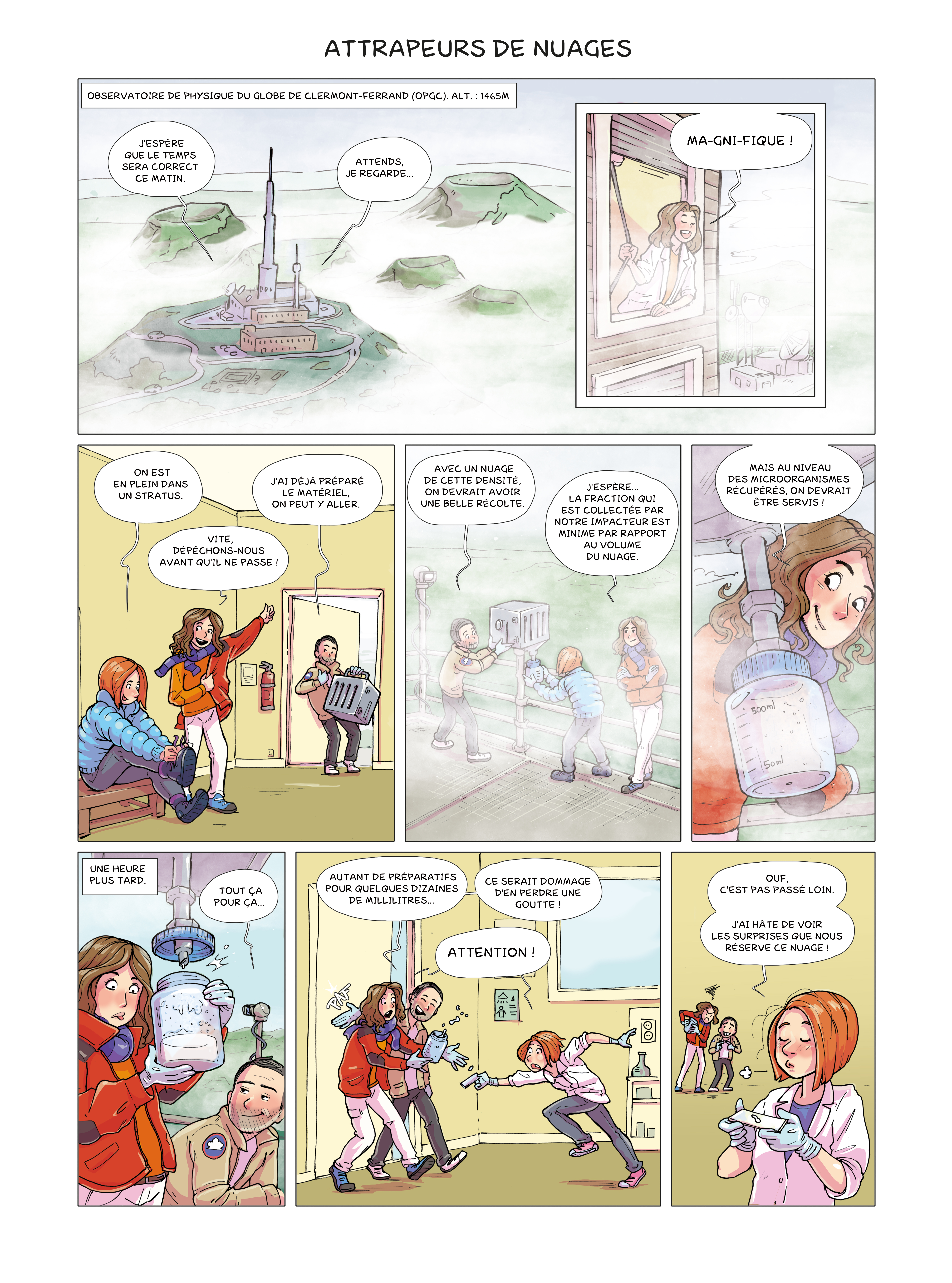

Pour étudier en détail leur composition chimique, les nuages sont prélevés au sommet de montagnes, au sein d’observatoires météorologiques. En France, plusieurs sites sont reconnus dont celui du puy de Dôme (Auvergne-Rhône-Alpes) et du mont Maïdo (île de la Réunion).

Des microorganismes divers et variés

Environ 30 % des aérosols dans l’atmosphère sont biologiques. Issus des écosystèmes à l’interface entre l’atmosphère et la surface terrestre (végétation, sols, océans…), les microorganismes se retrouvent aérosolisés par des processus principalement météorologiques tels que le vent ou l’impact de la pluie. Parmi les microorganismes de l’atmosphère, on recense principalement des bactéries, des champignons (moisissures et levures) et des algues, dont les quantités et les proportions varient en fonction des sites étudiés, du cycle journalier et des saisons [1, 2]. En moyenne, on dénombre dans l’air 1 000 à 1 000 000 cellules bactériennes par m3 et 100 à 100 000 spores fongiques par m3. Dans les nuages, 1 000 à 100 000 bactéries et 1 000 à 10 000 spores de champignons sont recensées par ml d’eau. C’est moins que dans la plupart des rivières et dans l’eau de mer !

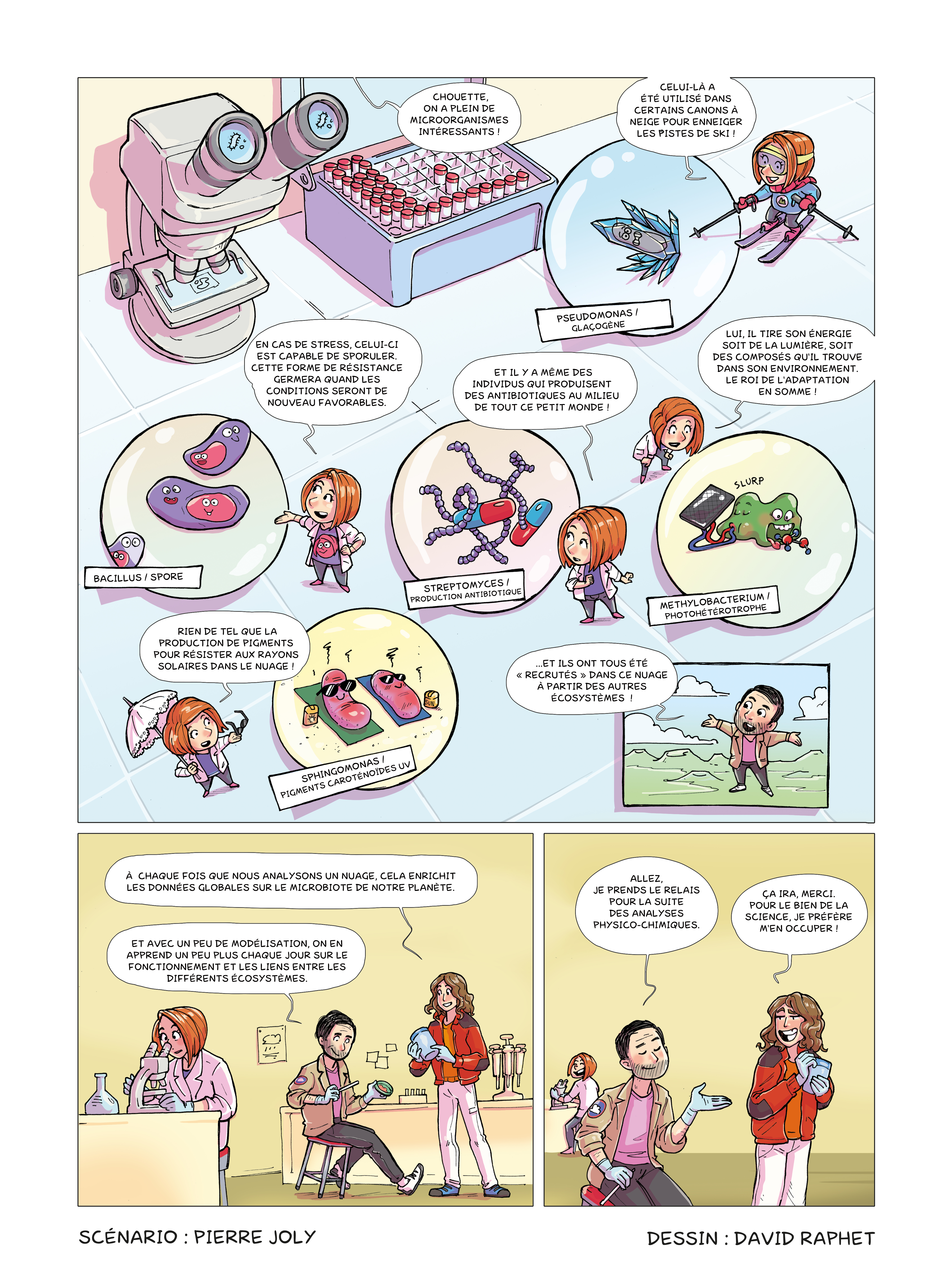

En raison de la diversité des sources d’émission en contact avec l’atmosphère et des possibilités de transports sur de longues distances, la richesse microbienne peut atteindre plus de 10 000 espèces différentes dans un même échantillon, avec souvent peu d’espèces majoritaires et un grand nombre d’espèces rares [3]. Les bactéries les plus abondantes dans l’atmosphère appartiennent aux groupes des Pseudomonadota (principalement les classes des Alpha-, Beta- et Gammaproteobacteria), Actinomycetes, Bacillota et Bacteroidota, tandis que les champignons les plus fréquents appartiennent aux taxons Ascomycota et Basidiomycota. Globalement, les bactéries et les champignons retrouvés dans les nuages appartiennent aux mêmes groupes que celles et ceux rencontrés sur les plantes, dans le sol et l’océan.

Il est à noter qu’environ 1 % des bactéries et 4 % des levures cultivées à partir d’eau de nuage appartiennent à des espèces encore non décrites à ce jour. On peut imaginer qu’il s’agit d’organismes présents en faible proportion dans les écosystèmes de surface, et/ou qu’il existe des processus de sélection en faveur de ces organismes, au niveau de l’aérosolisation, du transport aérien, ou de leur capacité de survie face aux conditions atmosphériques.

Guide de survie dans les nuages

D’un point de vue écologique, les nuages peuvent être assimilés à des oasis dans l’atmosphère qui, grâce à la présence d’eau liquide et de nutriments dissous, favorisent la reprise des fonctions métaboliques chez les microorganismes survivants [4]. Dans les nuages, la quantité élevée d’ARN (des molécules porteuses d’information génétique) indique une activité métabolique microbienne plus élevée, à biomasse et biodiversité comparable, que dans l’atmosphère claire.

Des études menées sur l’ARN des microorganismes montrent que les spores de champignons commencent à germer dans les nuages. De nombreux processus liés à l’énergie et à l’utilisation du carbone et de l’azote indiquent une activité biologique accrue. Il est même imaginable que les cellules puissent se multiplier : l’incubation en laboratoire d’eau de nuage naturelle, sans supplémentation en nutriments, montre que des bactéries indigènes sont capables de se multiplier grâce au carbone et aux nutriments dissous déjà présents. Des estimations récentes par modélisations suggèrent que la quantité de nouvelles cellules issues de la multiplication microbienne dans les nuages pourrait être équivalente en masse à celle émise directement depuis les surfaces [5].

Même si les conditions de survie semblent plus favorables aux microorganismes en milieu nuageux, il ne faut pas oublier que l’atmosphère reste un environnement agressif. Selon des expériences en chambre de simulation atmosphérique, seule 1 bactérie sur 1 000 000 parvient à survivre à son voyage atmosphérique d’une durée moyenne de quelques jours [6]. Les principaux stress atmosphériques pouvant avoir une influence sur les microorganismes au cours de leur voyage incluent non exhaustivement la présence de radiation UV et d’oxydants, les faibles températures, les faibles concentrations en nutriments, et les chocs liés au gel/dégel et à la condensation/ évaporation de l’eau. Ces stress ne s’expriment pas avec la même intensité selon la localisation atmosphérique. Dans les nuages, le métabolisme bactérien s’oriente principalement pour se défendre contre la carence des nutriments et les variations de pression osmotique (la pression qu’exercent les composés chimiques présents dans l’eau). À l’inverse, la défense contre les oxydants est prédominante dans l’atmosphère non nuageuse [4]. Pour subvenir à leur besoin en nutriments, les cellules eucaryotes peuvent même faire preuve d’« auto-cannibalisme » en recyclant leurs organites (des éléments présents dans les cellules) estimés non nécessaires. Il apparaît donc que la survie peut être ardue pour les microorganismes ne disposant pas de l’équipement métabolique adapté. Ainsi, la capacité à former des spores de résistance, des agrégats ou des biofilms cellulaires, à synthétiser des pigments (des caroténoïdes par exemple), ou encore à capter la lumière (photosynthèse, notamment grâce à la bactériochlorophylle chez certaines bactéries) sont des caractéristiques probablement avantageuses dans cet environnement.

En plus de se protéger et se défendre contre les conditions hostiles, un des mécanismes pour optimiser la survie face au transport aérien pourrait être de limiter la durée du voyage atmosphérique. En ce sens, les microorganismes sont généralement d’excellents supports pour la formation de gouttelettes de nuages en raison de leur taille, relativement large par rapport aux autres aérosols. Certains peuvent même produire des biosurfactants, des molécules modifiant la tension de surface de l’eau et facilitant sa répartition sur les surfaces. Ils augmentent ainsi leur chance d’être incorporés dans un nuage et de rejoindre le cycle de l’eau. De plus, certaines bactéries rencontrées dans les nuages du genre Pseudomonas comptent parmi les noyaux glaçogènes les plus efficaces de la nature en étant capables d’initier le gel de l’eau à partir de -2 °C [7]. Ainsi, elles peuvent déclencher le gel des gouttelettes liquides à plus haute température que les autres particules d’aérosol et favoriser leur retour au sol par précipitation grâce à un phénomène physique de Bergeron-Findeisen selon lequel des cristaux de glace grossissent au détriment des gouttelettes voisines et ont donc tendance à sédimenter précocement [6].

Petits êtres vivants mais grande diversité d'impacts

En comparaison avec les autres environnements terrestres, la biomasse de l’atmosphère est faible. On estime qu’environ 10 puissance 19 bactéries sont présentes dans les trois premiers km de l’air à la surface de la Terre sur le quintillion (10 puissance 30) qu’héberge notre planète. Malgré sa « faible » concentration, notre atmosphère est un compartiment biologique à ne pas négliger, notamment en raison des échanges constants entre la surface terrestre et l’atmosphère qui permettent la dissémination de microorganismes à l’échelle du globe. En moyenne, le temps de résidence d’une bactérie dans l’atmosphère est estimé à 3 ou 4 jours, ce qui lui laisse suffisamment de temps pour parcourir des milliers de kilomètres. Si les répercussions épidémiologiques dans le cas d’organismes pathogènes semblent évidentes, d’un point de vue écologique le transport atmosphérique contribue au brassage des espèces entre les écosystèmes. Par ailleurs, même si seule une faible fraction de microorganismes parvient à survivre à son voyage atmosphérique, son matériel génétique peut être transporté sur de longues distances permettant la dissémination de gènes et de mutations. C’est par exemple le cas des gènes de résistance aux antibiotiques, dont 29 représentants différents ont été détectés dans l’eau des nuages au-dessus de la France métropolitaine [8].

L’activité microbienne, en utilisant les nutriments, altère la composition chimique des gouttelettes de nuage. On estime que 8 à 11 tonnes de composés organiques solubles sont consommés annuellement par les microorganismes des nuages, autant que par l’action de la chimie radicalaire. Néanmoins, la réactivité chimique et le métabolisme microbien aboutissent à des produits complètement différents. L’analyse par spectrométrie de masse à très haute résolution d’un échantillon d’eau de nuage, incubée en laboratoire, a montré qu’environ 1 000 composés chimiques différents avaient été consommés par les microorganismes vivants, en particulier des peptides et des lipides, tandis que plusieurs centaines de nouveaux composés étaient formés, notamment des sucres et des carboxyles [9]. Ainsi, les microorganismes influent sur les cycles élémentaires, en particulier celui du carbone et de l’azote et, grâce à leurs systèmes de détoxification, ils peuvent également diminuer la capacité oxydante des nuages en dégradant à la fois les espèces oxydantes et leurs précurseurs.

Financeur : Service Science avec et pour la société (SAPS) de l’établissement public expérimental de l’Université Clermont Auvergne (EPE UCA).