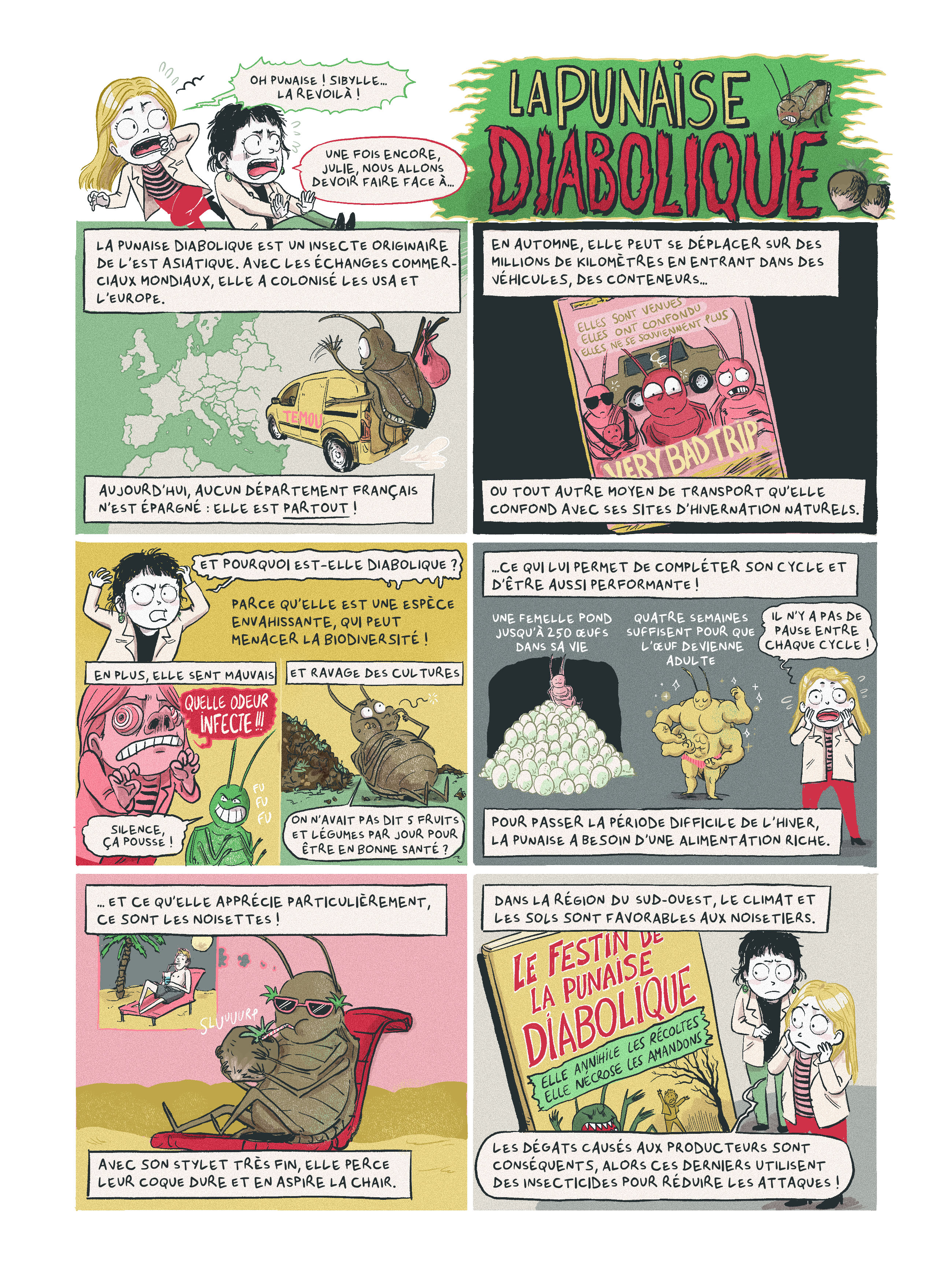

Origine

La punaise diabolique, Halyomorpha halys (Stål, 1855), est un insecte se nourrissant de matière végétale. Ce phytophage appartient à la famille des Pentatomidae, l’une des plus importantes au sein des Hémiptères. Comme d’autres insectes de cet ordre (cigales, pucerons), les punaises possèdent des pièces buccales qui se sont allongées au cours de l’évolution pour former une sorte de long tube (stylets). Cette caractéristique les oblige à se nourrir uniquement de liquides qu’elles vont puiser dans les tissus végétaux, c’est pourquoi on les appelle aussi des insectes piqueurs-suceurs. La punaise est originaire de l’Est asiatique. À travers les échanges commerciaux, elle colonise dès la fin des années 90 les USA et c’est seulement en 2007 qu’elle est repérée pour la première fois en Europe [1, 2]. On parle de multiples introductions indépendantes, avec des origines asiatiques directes et des flux secondaires depuis l'Amérique du Nord. Autrement dit, son arrivée s’est faite en plusieurs fois. En 2012, elle est repérée pour la première fois en Alsace, et aujourd’hui, elle est désormais très largement répandue en France (source www.inaturalist.org, consultation en juin 2025). Il faut dire que la punaise a des atouts pour se déplacer: En automne, alors qu’elle cherche un endroit pour passer l’hiver, elle n’hésite pas à entrer dans les conteneurs, véhicules ou tout autre moyen de transport. En effet, si son site d’hivernage naturel se compose plutôt d’écorces, ou d’affleurements rocheux, elle confond souvent ces derniers avec des abris artificiels, ce qui lui permet de parcourir sans le vouloir des milliers de kilomètres [3] contribuant ainsi à sa propagation.

Pourquoi est-elle diabolique ?

C’est à Fraval (2011) que l’on doit ce nom évocateur de « punaise diabolique », et il faut bien reconnaitre qu’il n’avait pas tort [1]. D’un point de vue écologique, Halyomorpha halys est une espèce exotique envahissante, capable de perturber les équilibres locaux et de menacer la biodiversité. Dans les habitations, c’est une véritable casse-pied : à l’automne, elle cherche un endroit douillet pour passer l’hiver… quitte à s’inviter dans nos cuisines, se glisser entre les casseroles ou sous le linge qui sèche. Et si on a le malheur de la déranger, elle dégage une odeur âcre et persistante que bien des nez connaissent désormais. Du côté des cultures, elle n’est pas en reste : sa capacité à se nourrir de plus de 300 plantes en fait un ravageur redouté aussi bien en arboriculture, qu’en grandes cultures ou en maraichage [3]. Autrement dit, de par son aspect nuisible et envahissant elle est diabolique pour à peu près tout le monde, et c’est encore sans compter les difficultés à réguler sa population.

Cycle express pour ravageur pressé

Une femelle peut pondre jusqu’à 250 œufs au cours de sa vie et seules quatre semaines peuvent suffire pour passer de l’œuf à l’adulte. Une fois adulte, elle peut se reproduire et enchainer les cycles de reproduction tant que les conditions sont favorables (températures, accès à la nourriture, durée du jour, etc.). Lorsque les conditions se dégradent, elle entre en diapause : cesse de se nourrir, se cache pour hiverner et ses processus biologiques liés à la reproduction ralentissent (comme pour marquer une pause). Sous nos latitudes, heureusement, elle ne réalise en général pas plus de deux cycles avant l’arrivée de l’hiver, ce qui suffit déjà à provoquer des ravages [3]. Contrairement à d'autres insectes, elle passe l’hiver à l’état adulte. Mais pour passer cette période difficile, elle a besoin d'une alimentation préalable riche en nutriments pour constituer des réserves. Dès lors, ce fruit de fin de saison, la noisette, devient une cible de choix.

Comme nous, elle aime la noisette

Le noisetier le plus répandu en Europe est le noisetier européen, de son nom latin Corylus avellana L., mais on le connait surtout pour ses délicieux fruits : les noisettes. En France, c’est dans le Sud-Ouest que cet arbre pousse le mieux, grâce à un sol et un climat particulièrement favorables. C’est donc là que se trouve la majorité des vergers français.

La noisette a beau être l’un des fruits à coque les plus durs au monde, cela n’arrête pas la punaise diabolique [4]. Avec ses stylets très fins, elle perce la coque sans effort pour atteindre son amandon (partie comestible de la noisette) [5, 6]. Une fois à l’intérieur, elle injecte des enzymes qui liquéfient la chair, puis l’aspire, comme avec une paille. Cette technique redoutable lui permet d’optimiser l’extraction du fruit quand d’autres auraient utilisé un casse-noisette.

Dans le Sud-Ouest, cette punaise cause de gros dégâts : parfois, la moitié des noisettes d'un arbre sont endommagées. Une noisette vide ou un amandon complètement nécrosé est une perte économique dite sèche, pour le producteur et sa coopérative. Aujourd’hui, les producteurs n’ont pas d’autre choix que d’utiliser des insecticides pour tenter de limiter les attaques. Toutefois, des alternatives sont en cours de développement.

Vers une protection intégrée des cultures de noisetiers

L’étude de l’écologie de la punaise diabolique, c’est-à-dire, de ses interactions avec son milieu ou d’autres organismes, a permis de dégager plusieurs leviers qui pourraient permettre d’agir sur les quatre principaux processus écologiques impliqués dans la régulation des populations du ravageur (natalité, mortalité, immigration et émigration). Plusieurs pistes sont en développement : lutte biologique à l’aide de prédateur, écologie chimique appliquée pour perturber la communication ou encore perturbation d’alliés de la punaise… Ces méthodes pourraient permettre à l’avenir de réguler les populations de punaises afin de soutenir les producteurs agricoles.

Saboter ses alliés invisibles

Les punaises ont besoin de certains symbiontes, des bactéries avec lesquelles elles s’associent pour un bénéfice réciproque (en symbiose), pour les aider à digérer le matériel végétal. Il s’agit-là d’un élément clé de leur succès écologique. Ces symbiontes sont hérités de la mère qui les dépose sur les œufs au moment de la ponte. En anglais, on parle d’« oviposition smearing » [7]. Les jeunes larves ingèrent ces bactéries en léchant la surface des œufs éclos, un comportement vital dans les premières heures après l’éclosion. Ce mode de transmission rend la symbiose vulnérable à des stratégies de perturbation biologique. En effet, l’utilisation de produit bactéricide permet d’entraver cette transmission et d’affaiblir les futures punaises. Des essais réalisés en verger de noisetiers sont prometteurs [8].

Parfum fatal pour la punaise

Perturber la communication chimique de la punaise constitue également une piste prometteuse. Comme mentionné précédemment, cet insecte émet des composés malodorants en situation de stress. Ces composés agissent comme un signal d’alarme, incitant les congénères à s’éloigner [9]. À l’inverse, la punaise émet également des phéromones d’agrégation, qui comme le nom l’indique, attirent les individus de la même espèce [3]. La synthèse de ces phéromones (la fabrication de copies réalisées en laboratoire) a permis le développement de leurres capables d’attirer un grand nombre de punaises vers un point donné. Ils sont utilisés dans des pièges pour le suivi des populations, ou comme synergiste dans des dispositifs de type "plantes-pièges" (stratégie attract and kill) où les insectes sont attirés puis éliminés.

L’élimination sans recours aux insecticides fait actuellement l’objet de nombreuses recherches à l’échelle mondiale. À l’Association Nationale des Producteurs de Noisettes (ANPN), plusieurs pistes de lutte biologique sont explorées, allant de l’utilisation d’agents entomopathogènes à des agents de lutte macrobiologique comme les parasitoïdes.

Microscopique, mais redoutables

Dans le sol, il existe de tout petits organismes capables de s’attaquer aux insectes nuisibles. Par exemple, certains vers microscopiques (appelés nématodes) et des champignons spéciaux peuvent entrer dans le corps des insectes et les dévorer de l’intérieur. Pas très ragoutant, mais très utile ! Ces agents entomopathogènes sont déjà vendus dans le commerce, et les chercheurs travaillent à les rendre efficaces lorsqu’ils sont déposés sur les plantes lors des traitements [3].

Du côté des prédateurs, on trouve des insectes bien connus comme les fourmis ou les araignées. Le problème est que ces chasseurs infatigables mangent un peu de tout, ce qui les rend moins intéressants lorsqu’il faut cibler une seule espèce de ravageur et non le reste de la faune auxiliaire. Pour ces alliées, la lutte biologique par conservation sera alors privilégiée. Cela consiste à favoriser un ennemi naturel en agissant sur son environnement, par exemple, en favorisant des sites d’hivernages ou des plantes de services.

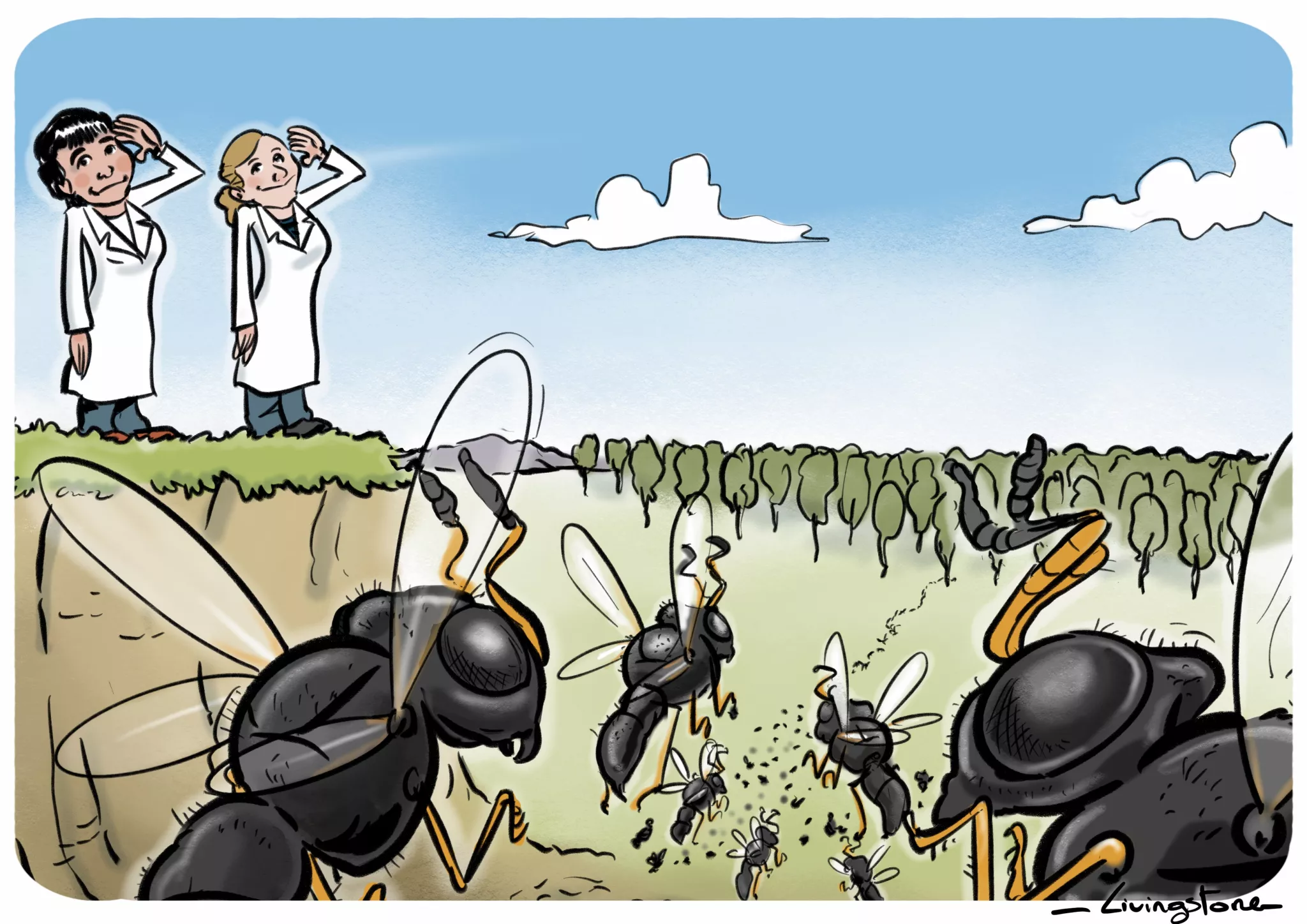

D’autres insectes, appelés parasitoïdes oophages, sont très prometteurs : ils pondent leurs œufs directement dans ceux des punaises, empêchant ainsi leur développement. Ces petits tueurs sont parfois tellement spécialisés qu’ils ne peuvent s’attaquer qu’à un nombre très limité d’espèces de punaises ! Cette caractéristique les rend bien plus efficaces que leurs congénères fourmis ou araignées dans la régulation de la population du ravageur !

Des petites guêpes à la rescousse

La découverte par ANPN, en collaboration avec le laboratoire RDLB de l’Institut Sophia Agrobiotech (INRAE) et le DISAFA (Université de Turin, Italie), du parasitoïde oophage Trissolcus japonicus (Ashmead), aussi appelée guêpe samouraï, et du Trissolcus mitsukurii (Ashmead) en Nouvelle-Aquitaine, est une piste prometteuse pour les producteurs de noisette [10, 11]. Comme la punaise diabolique, ces deux parasitoïdes sont originaires d’Asie de l’Est où ils se côtoient. Ces micro-guêpes qui ne mesurent que 2mm pondent spécifiquement leurs œufs dans ceux de la punaise. En consommant l’œuf, les jeunes larves de guêpe interrompent ainsi le cycle de reproduction du ravageur. Cela évoque le film Alien de Ridley Scott, où le xénomorphe se développe également au détriment de son hôte, qui, dans cette fiction, est l’humain. Ces deux espèces de parasitoïdes oophages n’ont pas été choisies au hasard par l’ANPN. Elles ont été sélectionnées parmi de nombreux candidats, car les enjeux économiques et environnementaux sont trop importants pour se tromper. Parmi les critères clés retenus, on retiendra par exemple une forte affinité pour la punaise diabolique, pour garantir une action ciblée et éviter les impacts sur d’autres espèces et un sex-ratio (le rapport des sexes d'une population) favorable aux femelles, car ce sont elles qui parasitent les œufs. Plus il y a de femelles, plus la population peut se multiplier efficacement, que ce soit dans la nature ou en élevage. Et enfin, une capacité à être produites en grand nombre dans des conditions contrôlées.

Guêpes en série : la biofabrique anti-punaise

À l’ANPN, une chaine de production en conditions contrôlées a été mise en place, allant de la production des œufs de H. halys à l'élevage de ses parasitoïdes. Ce dispositif permet aujourd'hui de produire plusieurs plusieurs dizaines de milliers de guêpes pour des lâchers expérimentaux en verger. Ces lâchers, inoffensifs pour les humains, sont autorisés par la règlementation et encadrés par des suivis qui permettent de surveiller les effets non intentionnels [12]. Ce travail de surveillance est réalisé en coopération avec le laboratoire de recherche du RDLB, qui est un laboratoire spécialisé en matière de lutte biologique par acclimatation. Mais avant d’envisager une utilisation massive de ces alliées, de nombreuses questions doivent encore trouver réponse. Par exemple, sont-elles capables de repérer efficacement les œufs de punaises dans un environnement naturel ? Combien de guêpes faut-il lâcher à l’hectare ? Quelle est la durée durant laquelle leur présence aura un effet (leur rémanence) ? De quoi ont-elles besoin pour survivre et s’installer durablement ? Ont-elles elles-mêmes des prédateurs ? etc.

L’objectif est clair : évaluer leur efficacité et leur comportement dans nos vergers, afin de garantir une solution de biocontrôle à la fois performante, durable et respectueuse de l’environnement.