La biodiversité végétale de l'Adour : sous un calme apparent, de grands changements

À un niveau local, la biodiversité résulte d’assemblages d’espèces qui partagent des conditions environnementales similaires. Cette biodiversité n’est pas figée : elle évolue en fonction des changements environnementaux et de l’activité des organismes vivants. Le long des cours d’eau, un corridor végétal riverain se développe, incluant des espèces herbacées, arbustives et arborées [1]. Ces bandes de végétation, naturellement présentes sur les bords d’un cours d’eau, incluent surtout des espèces qui sont liées au fonctionnement fluvial (nappes phréatiques, inondations, assecs, érosion, sédimentation). De la source à l’embouchure, ce corridor rencontre des conditions environnementales très différentes et traverse des paysages variés [2]. Ainsi, les zones riveraines des cours d’eau abritent une biodiversité exceptionnelle. Du fait de leur positionnement entre milieux aquatique et terrestre, cette biodiversité est très sensible aux variations de l’hydrologie (le cycle de l’eau et les échanges entre différents milieux), du climat et des activités humaines [3, 4]. En particulier, la dynamique des différents habitats liée aux perturbations hydrologiques (telles que les crues) crée une véritable mosaïque paysagère, support d’une biodiversité exceptionnelle. Le corridor riverain joue un rôle écologique important car il est perméable : il peut « hériter » d’espèces originaires du paysage avoisinant, qu’il héberge de façon permanente ou temporaire. Enfin, la continuité paysagère et hydraulique amont-aval de ce corridor constitue une garantie pour la dispersion et le renouvellement d’espèces végétales autochtones ou exotiques [5, 6].

Depuis plusieurs décennies, le changement global (modifications d’occupation du sol, du climat, exploitation des ressources naturelles, pollutions…) induit par les activités humaines, conduit à une altération des habitats naturels, à des changements climatiques et à des pollutions. Les zones riveraines sont reconnues comme très vulnérables à ces changements, en particulier climatiques. Le projet ADOFLO s’interroge sur les conséquences possibles de ces changements sur la flore de l’Adour à des échelles régionales (sur l’ensemble du cours d’eau) et locales (sur une portion de cours d’eau). Pour cela, une équipe de recherche du Centre de Recherche sur la Biodiversité et l’Environnement a analysé la flore de 32 secteurs de 1 km distribués de la source à l’embouchure, en 1989, en 1999, en 2009 et en 2019. Au total, environ 2 000 espèces végétales ont été identifiées le long du fleuve.

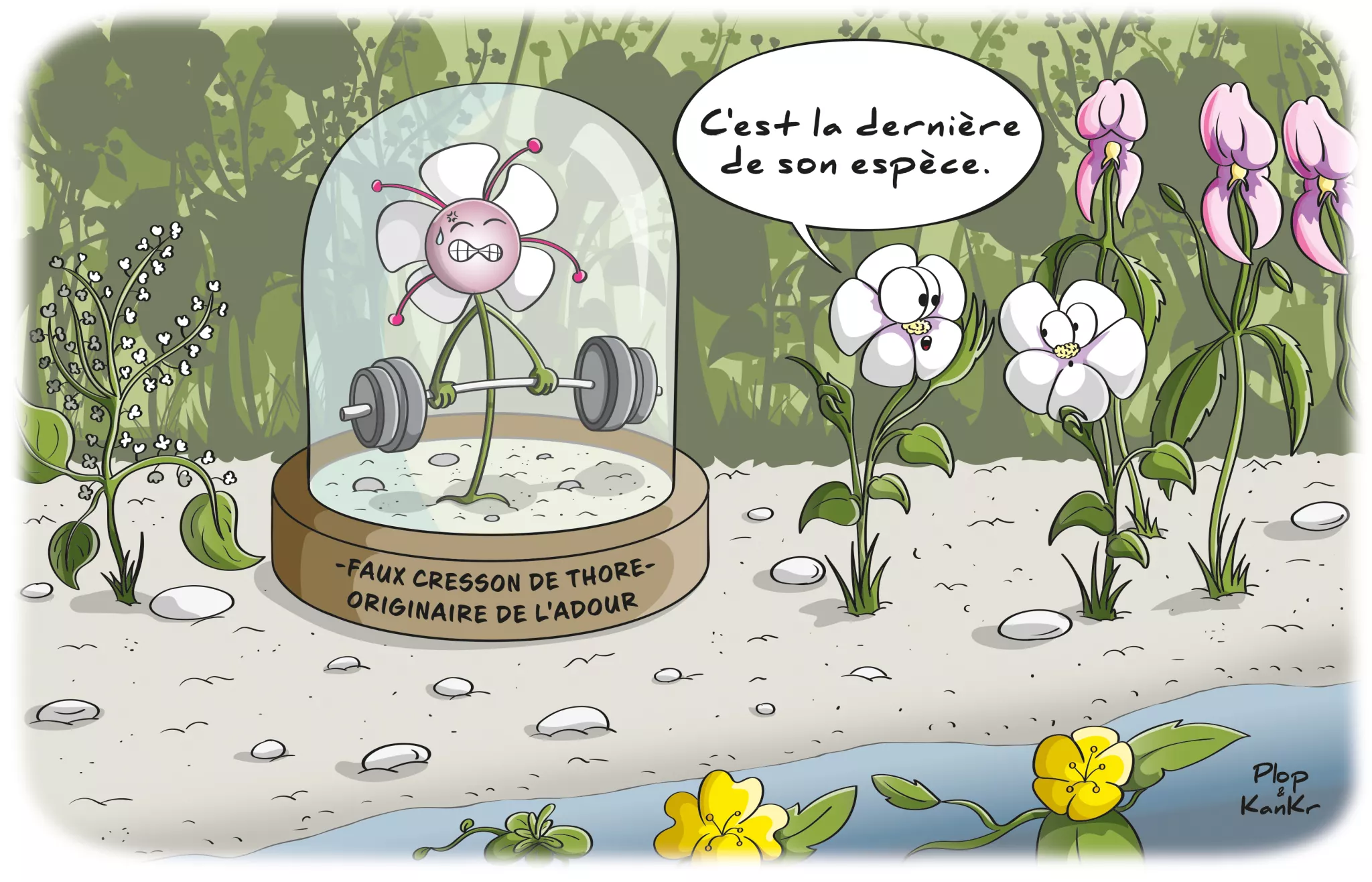

Sur l’ensemble, le nombre total d’espèces de l’Adour n’a diminué que de 8 % en 30 ans. Cette faible diminution cache en fait des remaniements importants d’espèces. Les espèces rares (par leur faible abondance ou fréquence), ou spécialisées (en raison de leurs besoins écologiques très précis) sont moins présentes qu’auparavant. C’est notamment le cas des espèces liées à l’eau ou aux milieux humides. À l’inverse, comme elles sont fortement liées aux activités humaines du bassin versant (comme l’agriculture, l’urbanisation, ou les aménagements), des espèces plus généralistes se sont implantées. Ces dernières, capables de se développer dans des conditions environnementales différentes et présentant de meilleures capacités de résilience, se sont substituées aux espèces précédentes, ce qui explique l’absence de changement marquant en termes de richesse spécifique. Parmi elles se sont installées des espèces introduites depuis d’autres régions du globe à la suite des activités humaines [7], et certaines s’avèrent envahissantes. Les modifications de biodiversité observées ne sont pas les mêmes partout le long du fleuve et cela suggère que les facteurs à l’origine de ces changements sont aussi différents. En revanche, la variation de ces tendances de l’amont jusqu’à l’aval semble assez régulière, parfois à la hausse ou parfois à la baisse en fonction des types de végétaux, et cela, en dépit même des changements d’abondance de chaque espèce, qui, eux, peuvent varier d’un secteur à l’autre. Au final, plus qu’une perte d’espèces, c’est une banalisation de la flore à laquelle on assiste. Régression des espèces, banalisation et incursion de nouvelles espèces sont des phénomènes progressifs au cours des 30 ans de l’étude. Une part notable de ces changements est attribuable à l’altération du régime hydrologique naturel du fleuve, à la diminution de la disponibilité de l’eau et à la fragmentation des habitats. L’implantation d’espèces généralistes (dont certaines sont exotiques) soulève aussi des question, sans que leurs effets néfastes soient démontrés à l’échelle de l’étude menée.

La flore comme un instrument de mesure des changements environnementaux ?

Chaque espèce a ses préférences écologiques en termes de température, lumière, substrat, etc. En fonction du lieu, ces préférences, couplées aux interactions entre espèces, expliquent l’abondance de cette espèce. Une estimation de ces préférences a permis aux chercheurs d’établir un modèle statistique décrivant une réponse moyenne de la flore pour chaque paramètre environnemental, chaque site et chaque année d’étude. Les profils modélisés le long du fleuve correspondent aux prédictions des effets des changements globaux modélisées à l’échelle mondiale. Il y a donc une « empreinte » des changements globaux aux échelles régionale et même locale.

En comparant la réponse thermique de l’ensemble des espèces présentes sur un site aux mesures réelles de Météo-France (modèle Anastasia), on se rend compte que les plantes se comportent comme un thermomètre très réactif et extrêmement précis. Ainsi, cette réponse se traduit par une thermophilie croissante des assemblages de plantes le long du fleuve. Cette réponse aux changements climatiques, rapide à l’échelle de la décennie, traduit en grande partie l’augmentation d’abondance des espèces exotiques, les autres causes prépondérantes étant la modification des perturbations hydrologiques et l’occupation humaine des sols autour du fleuve.

Et demain ?

Le premier constat de ce travail est que la végétation riveraine est résiliente face aux changements environnementaux : si sa composition en espèces change, elle conserve un potentiel de fonctionnalités écologiques qui persiste malgré de nouvelles conditions de vie. Cependant, cette résilience a ses limites. En particulier, la régression ou la perte d’espèces fondamentales du milieu riverain pourraient causer un effondrement de cet écosystème et des services qu’il rend à nos sociétés. Par exemple, la végétation fournit du carbone aux bactéries qui résorbent les nitrates dans les nappes. Grâce à la photosynthèse, elle contribue à fixer du carbone issu de l’atmosphère (CO2).

Les efforts de conservation de ces milieux, notamment avec le rétablissement du régime hydrologique et de la dynamique sédimentaire, n’empêcheront pas des changements importants de la diversité végétale et des biodiversités qui lui sont associées (insectes, micro-organismes, vertébrés…). La question qui se pose alors est la suivante : cette nouvelle biodiversité parviendra-t-elle à surmonter les changements futurs et à assurer la survie de cet écosystème unique, ainsi que celle des nombreux services naturels [8] qui lui sont associés ? Dans cette optique, peut-être faudra-t-il changer notre point de vue sur le rôle de certaines espèces, dont les espèces exotiques dans ces milieux (considérées actuellement comme problématiques)…

Financeur : Agence de l’Eau Adour-Garonne