Notre planète est une sphère (ou presque) entourée d'une atmosphère : une couche de gaz comprenant principalement de l’azote, de l’oxygène essentiel au fonctionnement de notre corps, et d’autres gaz. Certains de ces derniers contribuent à l’effet de serre, un phénomène d’absorption des rayonnements infrarouge émis par la surface de la Terre vers l’atmosphère et rebondis en partie par l’atmosphère vers la Terre. Il joue un rôle essentiel en maintenant une température moyenne stable depuis 10 000 ans [1] et particulièrement adaptée au développement de la vie telle que nous la connaissons.

Depuis la révolution industrielle, la combustion croissante des hydrocarbures comme le pétrole, le charbon, ou le gaz naturel, a libéré d’importantes quantités de gaz à effet de serre (GES). Le dioxyde de carbone (CO₂) est le principal GES émis par les activités humaines et le principal responsable de l’accroissement de l’effet de serre, entraînant ainsi une élévation de la température moyenne globale à une vitesse sans précédent dans l’histoire du climat. Actuellement estimée à environ 1,5 °C [2], cette hausse peut sembler minime, mais elle représente en réalité une quantité d’énergie colossale ayant des répercussions majeures sur le climat mondial.

Le fait que le réchauffement climatique soit lié aux activités humaines est une bonne nouvelle : nous avons la capacité d’agir pour y remédier. Pour aller dans ce sens, les gouvernements ont pris des engagements, notamment à travers les accords de Paris qui fixent un cap essentiel : atteindre des émissions nettes de GES nulles d’ici 2050. Des solutions existent déjà et peuvent être mises en place, tandis que d’autres sont actuellement développées par la communauté scientifique.

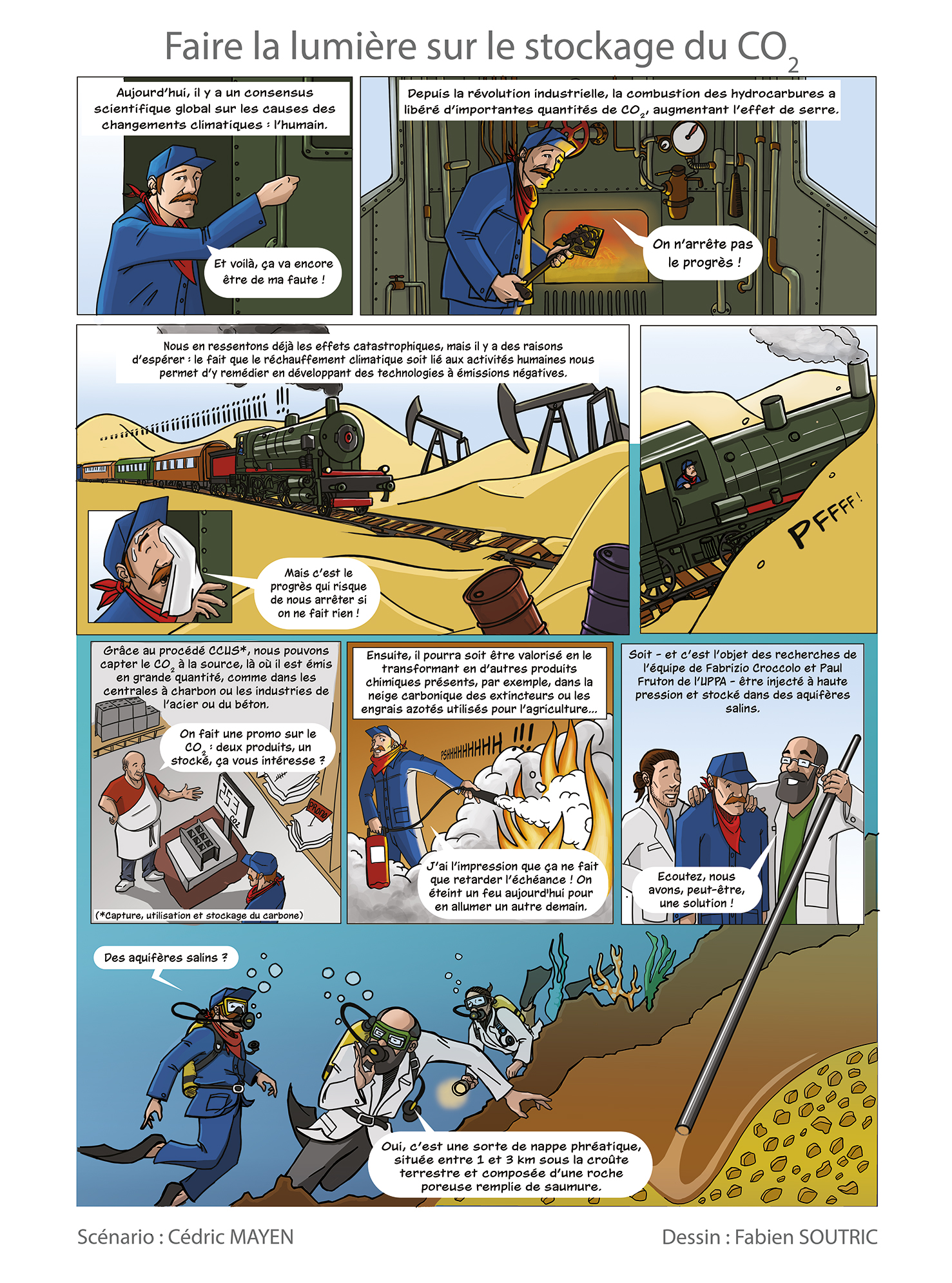

L’idée générale est de réduire drastiquement les émissions de GES dans tous les secteurs, et notamment celles de CO2 car c’est le GES le plus présent dans l’atmosphère. Cependant, cela n’est pas suffisant car certaines industries ne disposent pas encore des alternatives nécessaires pour modifier leurs procédés et éviter leurs émissions. C’est pourquoi, pour atteindre l’objectif de zéro émission nette, il est essentiel de développer des technologies à émissions négatives, capables de capter et d’éliminer à la fois le CO₂ émis par ces industries et celui actuellement présent dans l’atmosphère et les océans. Ces dernières années, un ensemble de technologies connues sous le nom de CCUS pour capture, utilisation et stockage du carbone (Carbon Capture, Utilisation and Storage), a émergé.

Le CCUS : comment ça fonctionne ?

La première étape consiste à récupérer le CO₂ directement à la source, là où il est émis en grande quantité, notamment par les industries dont les procédés actuels n'ont pas encore d’alternative décarbonée (des sources d’énergie n’émettant pas de CO₂) mûre ou viable, comme celles de l’acier ou du béton. D’autres projets souhaitent eux capter les molécules de CO2 directement depuis l’atmosphère ou les océans.

Une fois capturé, une première option consiste à valoriser le CO₂ en le transformant en d’autres produits chimiques, retardant ainsi son rejet dans l’atmosphère. La seconde option consiste à le transporter vers un site d’injection, où il sera stocké directement dans les sols dans un réservoir géologique comme : les gisements de gaz ou de pétrole épuisés, les formations basaltiques, ou encore les aquifères salins profonds.

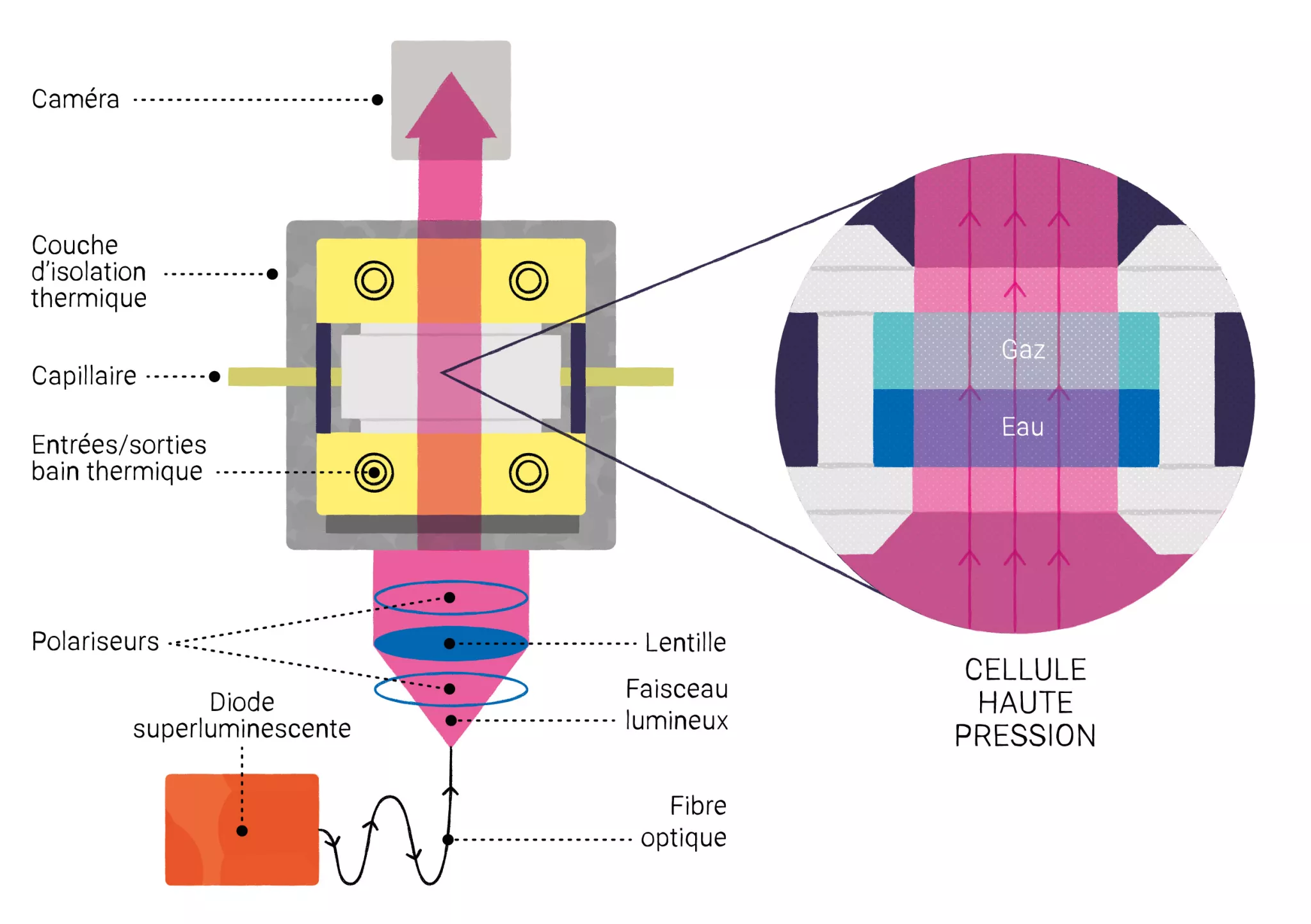

Figure 1. Montage expérimentale incluant la cellule haute pression aussi bien que les éléments optiques du Shadowgraph. Image reproduite avec accord à partir de [4].

Un aquifère salin est une couche géologique capable d’emmagasiner des volumes d’eau salée importants, située entre deux couches imperméables. Il est constitué de roches poreuses, c’est-à-dire avec pleins de minuscules trous (les pores), qui contiennent de l’eau salée (saumure), impropre à la consommation et ne faisant pas partie du cycle de l’eau utilisée par l’homme. Ces réservoirs, se situent entre 1 et 3 km sous la croûte terrestre, aussi bien sous la mer que sous les continents. Répartis de manière relativement homogène à l’échelle mondiale, ils sont les plus prometteurs car ils offrent une capacité de stockage considérable, estimée à plus de 2000 milliards de tonnes de CO₂ [3].

Le stockage : comment ça marche ?

Tout d’abord, le CO₂ gazeux est comprimé jusqu’à atteindre un état quasi-liquide, puis injecté en profondeur dans un aquifère salin à l’aide de puits similaires à ceux utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz. Une fois dans l’aquifère, le CO₂, moins dense que la saumure, migre naturellement vers le haut à la manière d’une bulle d’air dans l’eau, jusqu’à atteindre une couche de roche imperméable. Cette couche, appelée cap-rock, agit comme un couvercle, retenant le fluide dans la roche poreuse sous-jacente.

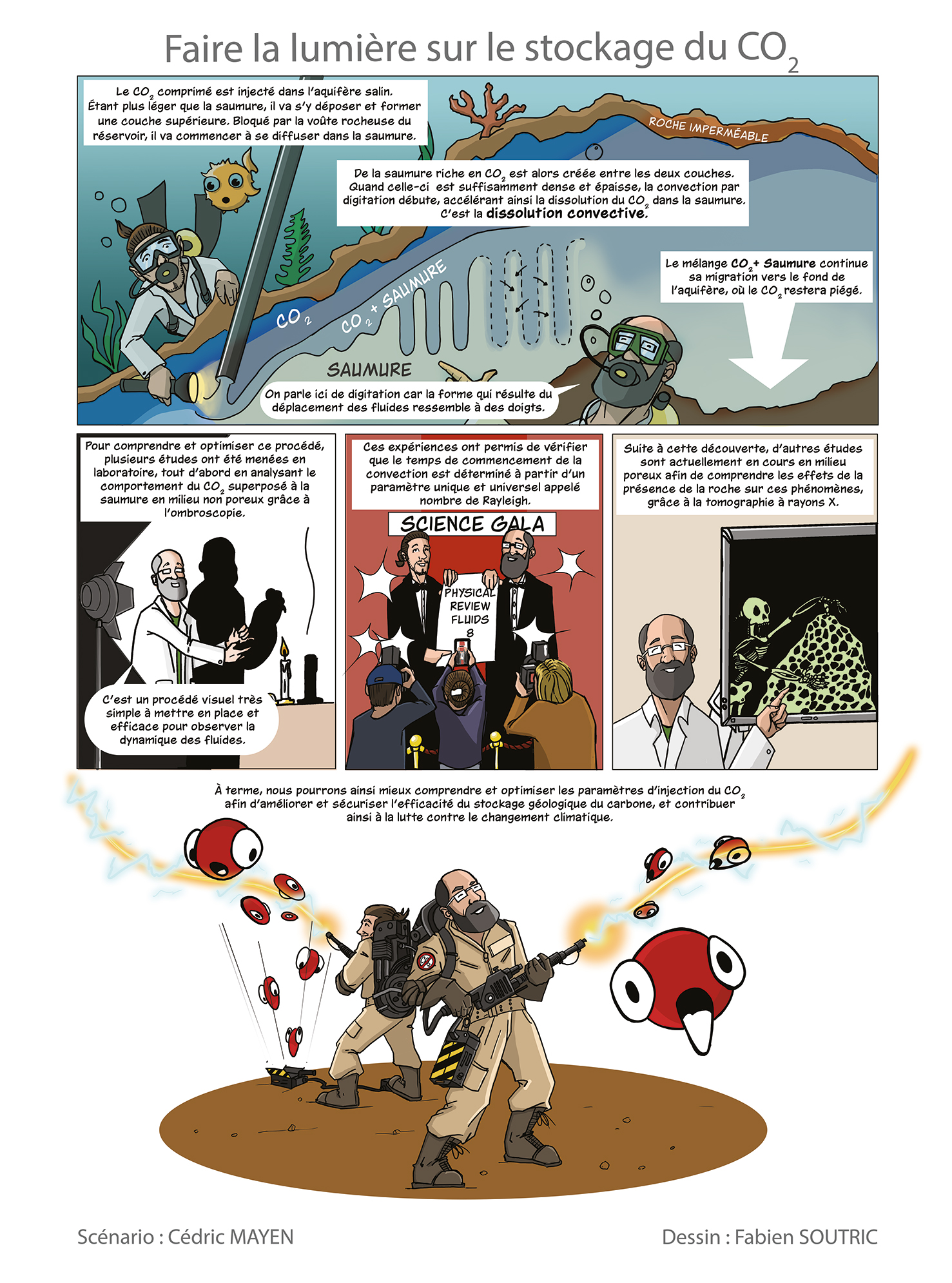

Dans la partie supérieure de l’aquifère, le CO₂ forme une couche distincte qui repose sur la saumure. Progressivement, il se dissout dans l’eau salée, générant une couche intermédiaire composée d’un mélange de CO₂ et de saumure. Contre-intuitivement, ce mélange est plus dense que la saumure seule et crée une situation instable : deux couches de fluides sont superposées, la plus dense se retrouvant au-dessus de la moins dense. Sous l’effet de la force de gravité, la couche chargée en CO₂ va avoir un mouvement dit « convectif » et plonger vers le fond de l’aquifère. Ce déplacement accélère la dissolution du CO₂ dans la saumure, justifiant l’appellation de ce phénomène dans sa globalité : la dissolution convective.

La compréhension de ce processus est essentielle pour les chercheurs. En identifiant les facteurs qui l’influencent, cela permettrait d’optimiser la sélection des aquifères salins et les paramètres d’injection afin d’accélérer la dissolution convective. Cela améliorerait l’efficacité du stockage de CO₂, aussi bien d’un point de vue énergétique qu’économique en accélérant le procédé, tout en renforçant la sécurité du processus sur le long terme.

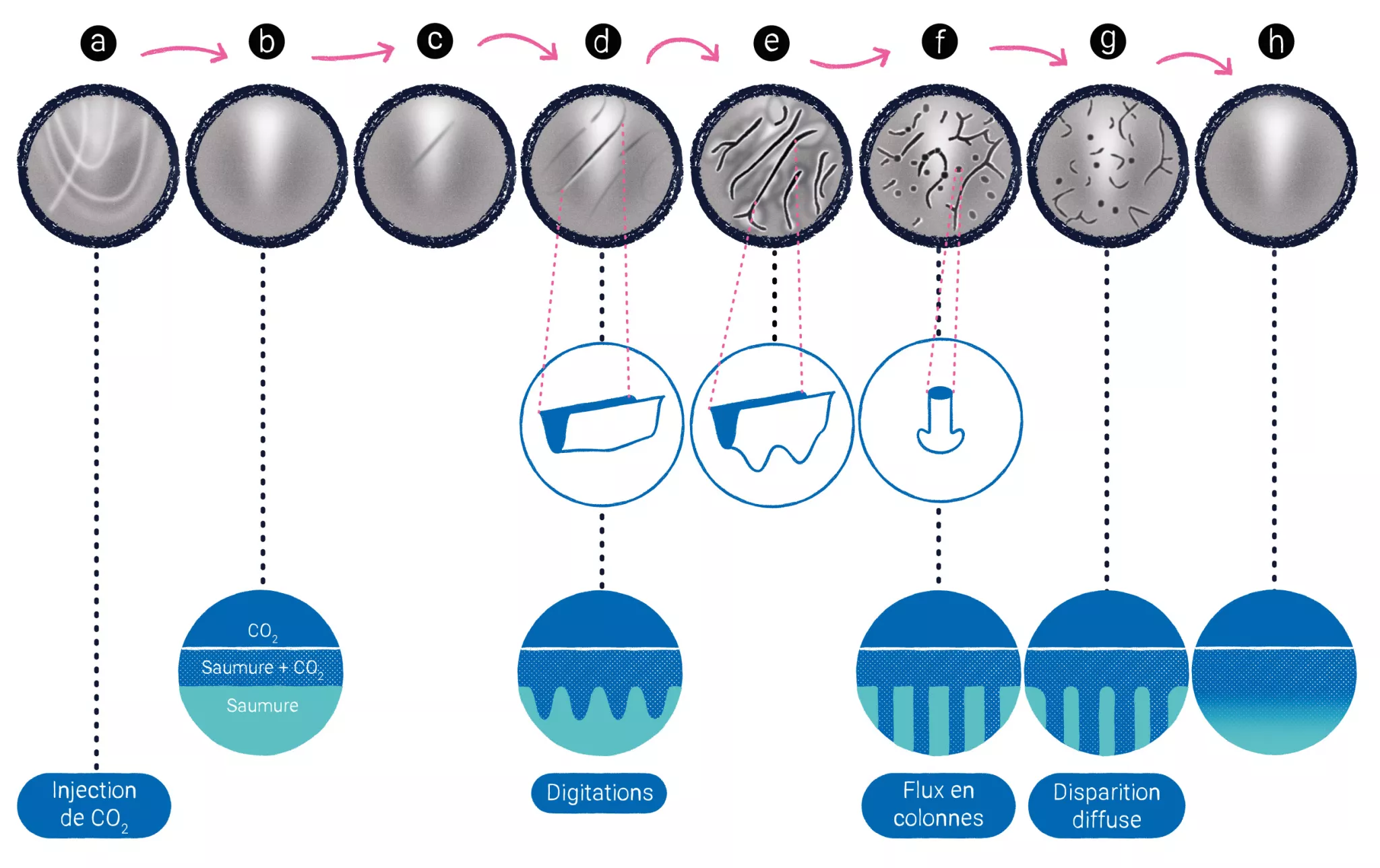

Figure 2. Ligne du haut : Vision par dessus du processus avec apparition progressive de motifs convectifs (en noir) dontl'aspect est initialement semblable à une feuille descendante qui petit à petit prend la forme de colonne.Ligne du bas : Schématisation en vision latérale de l'apparition des motifs convectifs.

Pourquoi l’étudier au labo ?

Pour mieux comprendre les phénomènes qui se produisent après l’injection de CO₂ dans un aquifère salin, il n’est pas nécessaire de mener des expériences directement dans un réservoir souterrain. Heureusement, il est possible d’utiliser plusieurs approches complémentaires, notamment en combinant des expériences menées au laboratoire avec des simulations numériques. Ces méthodes permettent de développer des modèles prédictifs, autrement dit des algorithmes permettant de prédire les étapes de la dissolution de la couche du CO₂ dans la saumure, à partir des données recueillies sur le terrain. Ces modèles établis, ils peuvent ensuite être appliqués à l’échelle du réservoir.

C’est dans cette perspective que, en 2018, a été lancée la Chaire Industrielle CO2ES, en partenariat avec TotalEnergies, le BRGM, le CNES et E2S-UPPA. Son objectif principal est d’améliorer la compréhension des processus physiques et chimiques qui se déroulent après l’injection du CO₂ dans un aquifère salin profond. Pour l’atteindre, les chercheurs ont dû commencer par mener leurs recherches sur la dissolution convective du CO2 dans la saumure.

La première étape de cette étude a consisté à analyser le comportement du CO₂ lorsqu’on le superpose à la saumure en milieu libre, c’est-à-dire sans milieu poreux. Pour cela, de nouvelles compétences techniques ont été développées pour la conception de nouveaux outils. Un dispositif haute pression aura notamment été conçu afin de reproduire en laboratoire les conditions similaires à celles observées en aquifère.

Utiliser la lumière pour observer les mouvements dans les fluides

Un certain temps après avoir superposé le CO2 à la saumure, des mouvements convectifs se mettent en place. Ceux-ci sont caractérisés par des variations de densité dues aux variations de concentration en CO2 dans le mélange. Ces variations de densité influent directement sur l’indice de réfraction, une propriété fondamentale des milieux transparents, qui caractérise la vitesse à laquelle se propage la lumière dans le milieu. Lorsque la lumière traverse des milieux d’indices de réfraction différents, elle va être déviée, comme lorsqu’on a l’impression qu’un bâton est plié quand on le plonge dans l’eau. Ce principe est la base d’une méthode optique servant à observer les variations d’indice de réfraction, et donc de densité, dans les fluides : l’ombroscopie (ou shadowgraphie). Cette méthode consiste à faire passer de la lumière à travers un fluide présentant des variations de densité, et à mesurer, grâce à une caméra placée derrière l’échantillon, le niveau d’intensité de la lumière traversante. On va observer des zones lumineuses plus ou moins intenses, dues à la déviation de la lumière, qui caractérisent l’écoulement dans le fluide. L’avantage de cette méthode est qu’elle est non invasive, c’est-à-dire qu’elle permet d’étudier un mélange sans en modifier les propriétés.

Dans le cas de la dissolution convective, la concentration de CO₂ dans la saumure évolue dans le temps et l’espace. Cela entraîne des variations de l’indice de réfraction qui sont difficilement observables à l’œil nu. Grâce à l’ombroscopie, ces variations de concentration du CO₂ peuvent être mises en évidence lorsque la lumière, qui est déviée, crée des motifs lumineux. L’analyse de l’évolution temporelle de ces motifs lumineux permet de caractériser précisément le processus étudié et de développer des modèles prédictifs utiles pour la suite des recherches.

Des résultats à l’UPPA !

En 2023, les résultats sur l’étude en milieu libre ont été publiés dans le journal Physical Review Fluids [4]. Produites en laboratoire à l’aide d’un dispositif expérimental (un appareil créé par les chercheurs), ces expériences consistent à injecter du CO₂ à haute pression dans une cellule, un compartiment étanche, contenant de la saumure, surmontée par une couche de CO₂ à pression atmosphérique.

Après un certain temps, cette couche de CO₂ devient instable, déclenchant un mouvement convectif qui génère des motifs visuels de plus en plus contrastés. Ce phénomène permet aux chercheurs de mesurer avec précision le temps de déclenchement de la convection. Il s’agit d’un paramètre clé du procédé car, à partir de ce moment, le taux de dissolution, c’est-à-dire l’efficacité du stockage, augmente.

Cette expérience a été répétée en variant la pression d’injection du CO2 et la composition de la saumure. Cela permet alors de vérifier que le temps de commencement de la convection est déterminé à partir d’un unique paramètre appelé nombre de Rayleigh. Ce nombre sert à caractériser l'état thermodynamique global du système, prenant alors en compte tous les paramètres tels que les différences de densité et la viscosité. Lorsque le nombre de Rayleigh dépasse une valeur seuil, le fluide est instable et les mouvements convectifs se déclenchent. Basé sur ce nombre, le modèle fourni est alors un modèle universel, indépendant de la pression ou de la composition de la saumure et qui s’applique à n’importe quel aquifère.

Et après ?

À la suite de ces résultats en milieu libre, d’autres expériences ont été entreprises, cette fois-ci en milieux poreux, afin de comprendre l'impact de la présence de la roche sur ces phénomènes. Cependant, cela présente des défis considérables et les procédés ont été adaptés. D'une part, dans le but de poursuivre l'utilisation de la méthode de shadowgraphie, un milieu poreux transparent a dû être développé. D'autre part, pour observer ces phénomènes dans une véritable carotte de roche (un échantillon cylindrique), une autre méthode basée sur la tomographie par rayons X, une technique d’imagerie qui permet d’examiner l’intérieur d’un objet en coupe, est utilisée en collaboration avec la plateforme d'imagerie DMEX à Pau. Ces recherches sont en cours, et les résultats seront présentés prochainement.

Financeur : La Chaire CO2ES est financée par TotalEnergies, le BRGM, le CNES et E2S-UPPA.