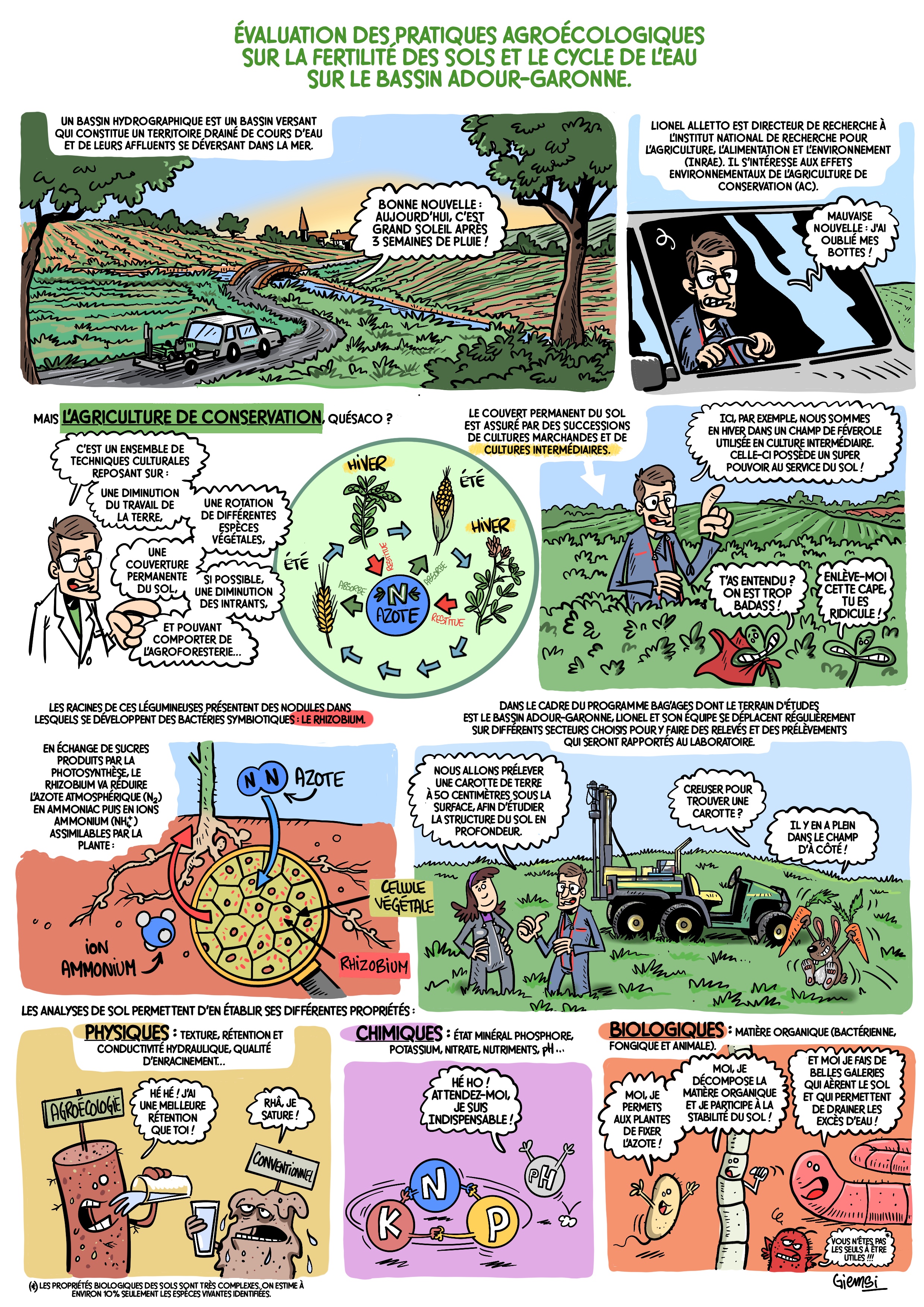

Les objectifs du programme BAG'AGES

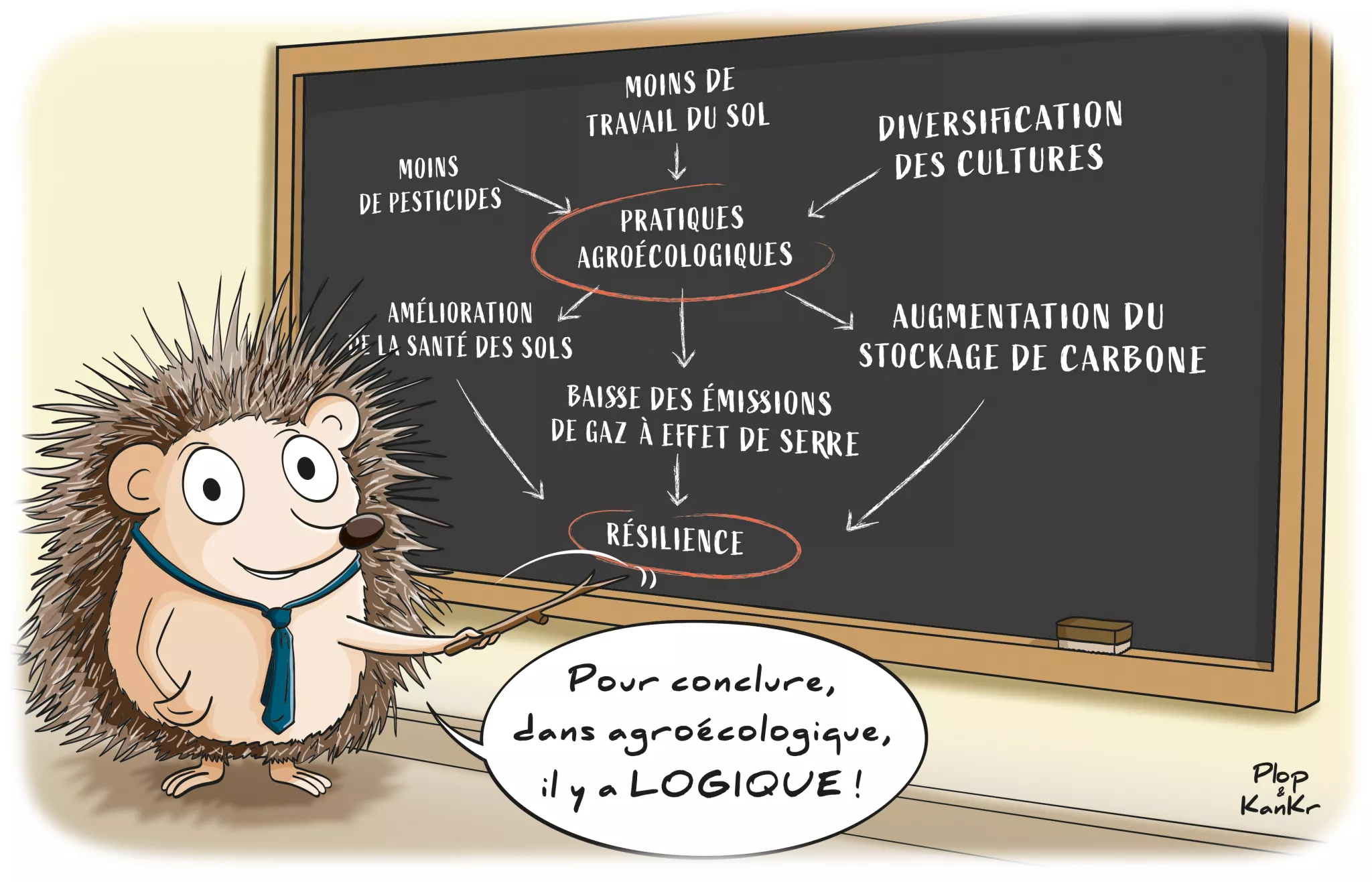

Les travaux de recherche menés dans le cadre du programme BAG’AGES, « Bassin Adour-Garonne : quelles performances de pratiques agroécologiques ? » (2016-2021), ont pour objectif d’évaluer l’influence de différentes pratiques agroécologiques (PAE) sur les performances de systèmes agricoles du bassin Adour-Garonne. Ces pratiques s’inspirent des interactions entre les organismes vivants et leur environnement et s’inscrivent dans le cadre d’une transition vers une agriculture plus durable et respectueuse de l’environnement. Parmi les pratiques étudiées, nous retrouvons l’agriculture de conservation (AC), un ensemble de pratiques qui consistent à produire tout en protégeant et conservant la qualité des sols : l’utilisation de cultures intermédiaires (CI), des plantes cultivées entre deux cultures principales, entre autres pour améliorer la fertilité du sol et le protéger contre l’érosion ; la diversification des rotations ; la réduction du travail du sol et l’agroforesterie, l’association d’arbres et de cultures sur la même parcelle.

Une méthodologie pluridisciplinaire

Pour évaluer les répercussion de ces pratiques, les équipes de recherche du projet ont adopté une méthodologie combinant plusieurs approches. Des études de terrain ont été menées pour suivre des parcelles agricoles ayant adopté différentes pratiques agroécologiques. Des mesures ont été réalisées à la fois in situ et en laboratoire sur les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols. La télédétection a également été utilisée. Cette technique d’observation et d’analyse de la surface du sol se fait à distance, par l’intermédiaire de capteurs placés sur des satellites ou des avions. Cela permet de collecter des données sous forme d’images ou de signaux qui sont utilisés par exemple pour cartographier les cultures intermédiaires et évaluer leur influence sur les cycles de l’eau et du carbone. En parallèle, les interactions entre l’eau, le sol et les cultures agricoles ont pu être représentées grâce à des travaux de modélisation agrohydrologique. Cela a permis de simuler l’impact des pratiques agroécologiques sur les cycles de l’eau, de l’azote et du carbone, et également d’étudier des scénarios qui n’avaient pas été expérimentés directement.

Enfin, une analyse technico-économique a été réalisée sur près de 60 exploitations agricoles pour mesurer les effets des pratiques étudiées sur leurs performances économique et environnementale. Cette analyse a aussi été l’occasion de tester la résilience des exploitations face à des chocs externes, tels que des perturbations climatiques ou des variations de coûts des intrants (les dépenses nécessaires à la production).

Les résultats des études montrent plusieurs effets notables

En ce qui concerne le fonctionnement hydrique des sols, l’agriculture de conservation améliore la capacité de rétention d’eau et les capacités d’infiltration des sols [1, 2]. Les cultures intermédiaires réduisent sensiblement le drainage d’eau sous la zone racinaire et en augmentent l’évapotranspiration, un processus de transfert de l’eau sous forme de vapeur. Ces effets sur le bilan hydrique sont essentiels pour la gestion de l’irrigation et la planification des ressources en eau. Mais ces effets varient en fonction du type de couvert végétal utilisé et de la période à laquelle celui-ci est détruit [3, 4].

Pour ce qui est du stockage de carbone, l’agriculture de conservation a un effet positif, en particulier dans les sols initialement pauvres en matière organique, notamment du fait de l’absence de travail du sol et de l’enfouissement des cultures intermédiaires. Ces dernières ont également des effets sur l’albédo [5], c’est-à-dire sur la réflexion de la lumière par la surface du sol, ce qui peut avoir une influence sur le climat local.

Du point de vue biologique, l’agriculture de conservation semble favoriser la diversité et l’abondance des champignons mycorhiziens, qui jouent un rôle essentiel pour la santé des sols, en améliorant l’absorption des nutriments, en augmentant la rétention d’eau, ou encore en protégeant les plantes de certaines maladies [6]. Dans les sols, la rétention et la dégradation des pesticides se font principalement grâce à l’activité biologique, notamment les champignons et les bactéries. Dans les systèmes qui favorisent l’augmentation des teneurs en matières organiques, cette activité biologique est améliorée, ce qui conduit le plus souvent à une meilleure dégradation des pesticides, sans que cela ne règle complètement le problème de leur présence dans les sols et les eaux [7, 8].

À l’échelle du territoire, la télédétection a permis d’observer une expansion notable des cultures intermédiaires. Les simulations ont montré que la diversification des cultures et l’introduction de ces cultures intermédiaires peuvent réduire les besoins en eau pour l’irrigation et limiter les pertes d’azote [9] ; et que l’ajustement de la fertilisation et l’utilisation de cultures intermédiaires pièges à nitrate (CIPAN) peuvent aider à réduire les fuites d’azote vers l’environnement.

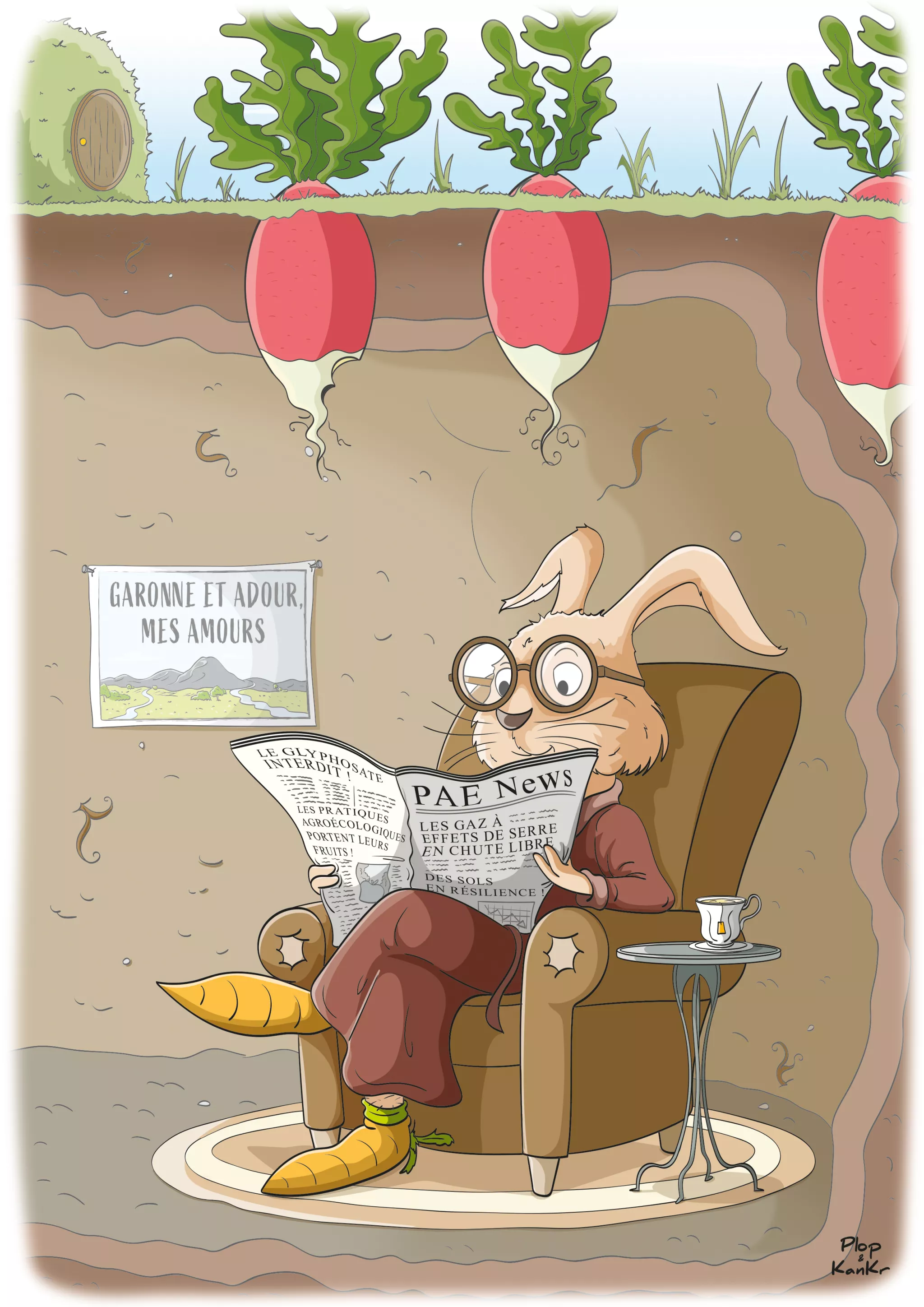

Sur le plan économique, les charges des exploitations ne sont que peu affectées par l’intensité des pratiques agroécologiques, bien que les systèmes utilisant le semis direct entraînent des coûts de mécanisation plus faibles. Les exploitations qui ont adopté des PAE avancées affichent des marges similaires à celles des exploitations conventionnelles, bien que la composition de ces marges soit différente. Par exemple, des successions culturales plus longues, avec une diversité d’espèces, peuvent permettre de réduire l’utilisation des pesticides et de limiter ainsi les coûts environnementaux et économiques associés. En outre, les émissions de gaz à effet de serre (GES) sont réduites dans les exploitations ayant adopté des PAE avancées. L’allongement des rotations pourrait également améliorer la performance économique globale, mais la réduction du travail du sol pourrait avoir un effet négatif sur la rentabilité, en particulier à court terme. En ce qui concerne la résilience, les exploitations diversifiées se montrent généralement plus résistantes aux perturbations climatiques et économiques. En revanche, les exploitations avec une faible diversité cultivée et dépendantes de pesticides pour réguler les pressions biotiques sont plus vulnérables en cas d’interdiction de ces composés (ex. glyphosate).

En conclusion, ces recherches montrent que les pratiques agroécologiques ont des effets globalement positifs sur l’environnement. Elles améliorent la gestion des ressources, favorisent la biodiversité et contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, elles révèlent également la complexité des systèmes agricoles et la nécessité d’adopter une approche intégrée pour réussir la transition vers une agriculture durable. Cette transition nécessitera des ajustements importants et un accompagnement technique et économique des agriculteurs pour tenir compte des spécificités locales et des défis auxquels ils sont confrontés.

Financeur : le programme de recherche BAG’AGES a été financé par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et par la Région Occitanie