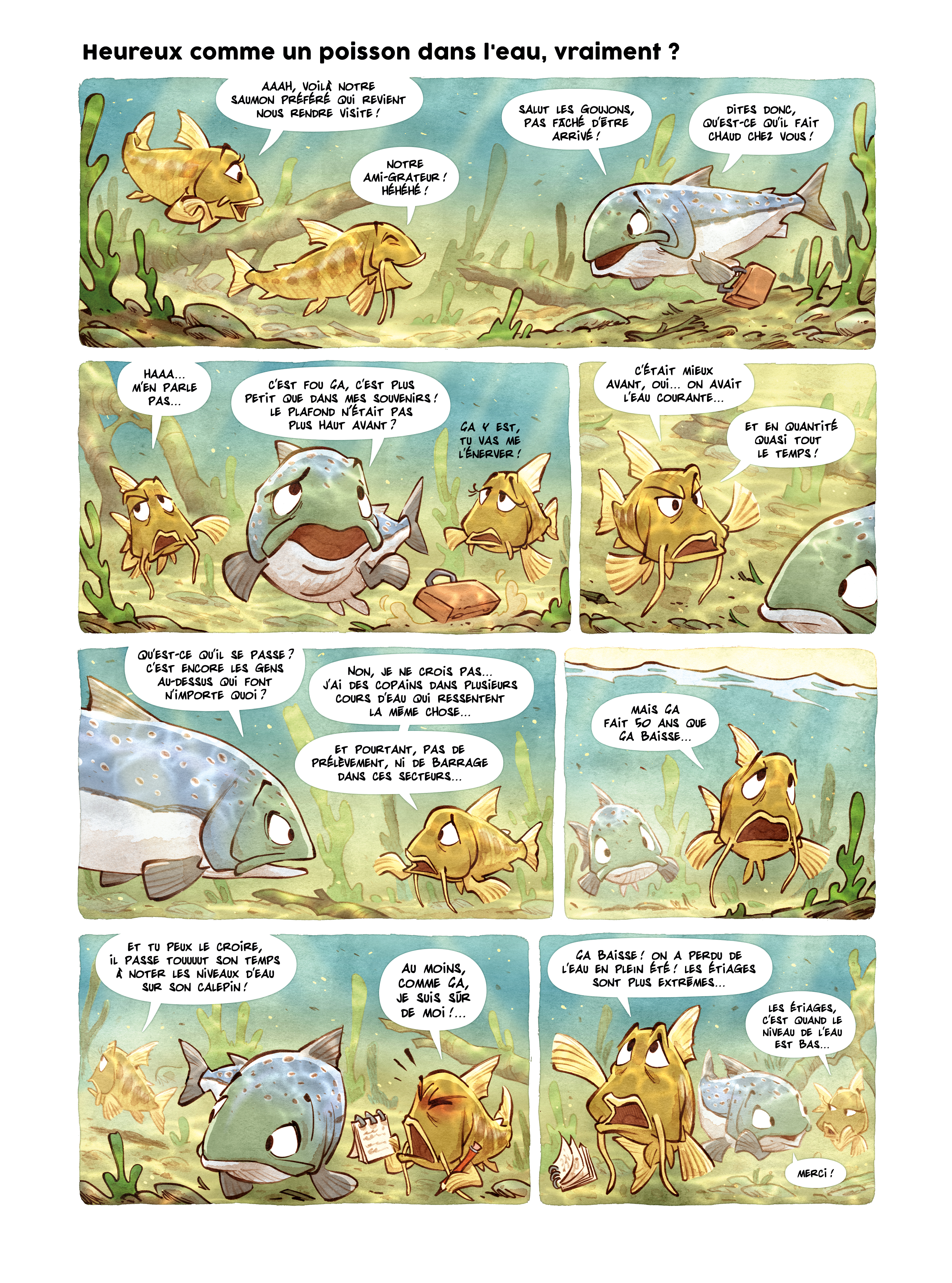

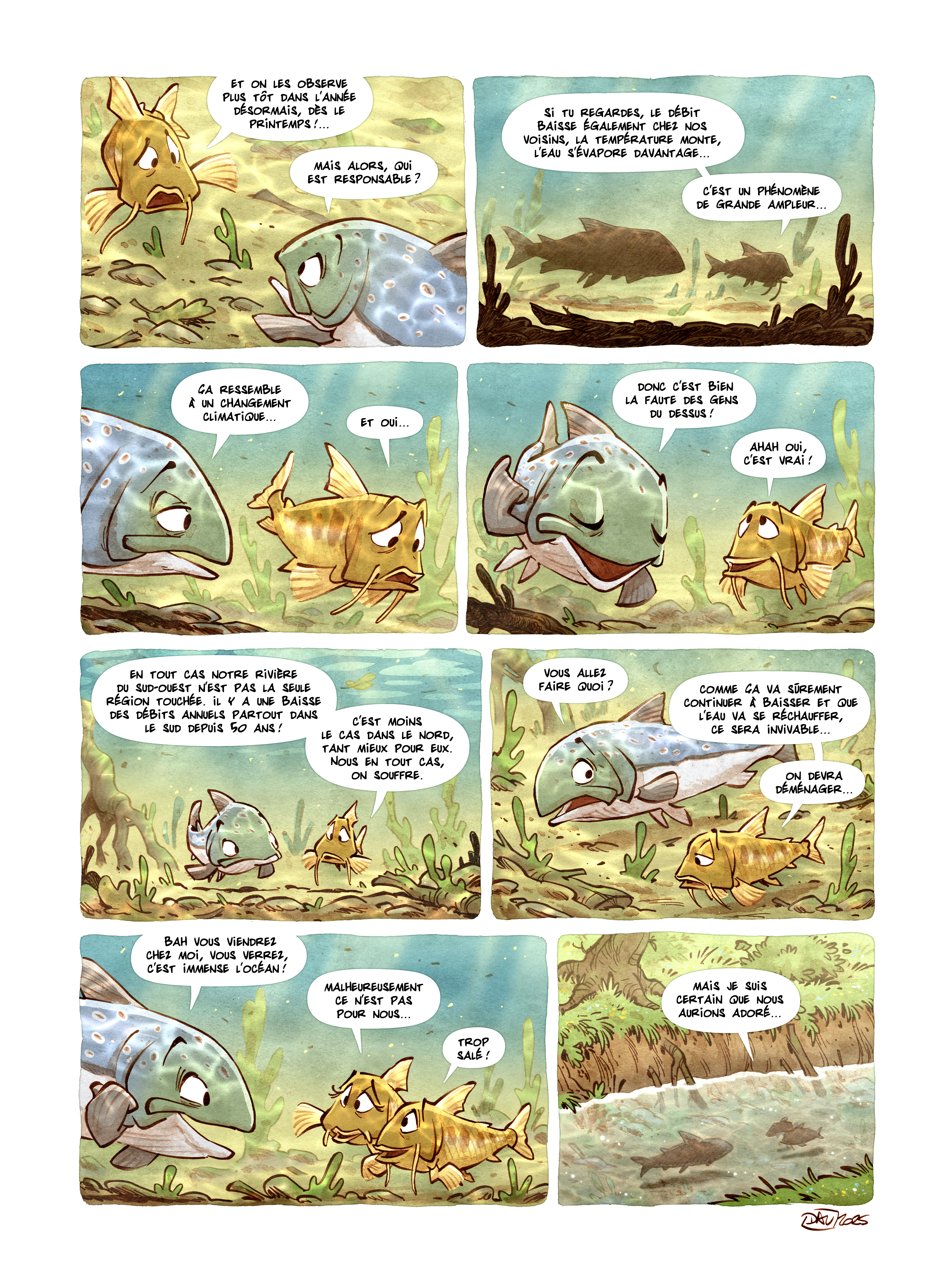

Dans un contexte de changement climatique global, la question de la gestion et de l’accès à la ressource en eau est au coeur des priorités. En ce sens, de nombreuses études ont été menées pour déterminer si les séries temporelles de variables descriptives du cycle de l’eau (précipitations, débits…) présentent, ou non, des changements dans un passé récent. Elles servent notamment à caractériser les variations et les évolutions des débits. Les rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) en font régulièrement la synthèse. Force est de constater qu’à ce jour, en Europe, il n’y a pas de consensus sur l’évolution des débits annuels ou d’étiage (les débits les plus bas d’un cours d’eau), tant sur le sens de ce changement (à la baisse ou à la hausse) que sur son intensité. Cependant, des tendances sont détectées à l’échelle régionale. Les résultats de Vicente-Serrano et al. [1] suggèrent des changements organisés selon un axe Nord-Sud : autrement dit, une augmentation des débits annuels dans le nord et une diminution dans le sud de l’Europe de l’Ouest. Ces chercheurs confirment ainsi la diminution de la ressource superficielle en eau en zone méditerranéenne, mise en exergue dans d’autres études nationales ou régionales (par exemple Masseroni et al. [2]).

Qu'en est-il dans un contexte régional comme sur les bassins de l'Adour et de la Garonne ? Peut-on observer des changements significatifs, attribuables au changement climatique, dans les cours d'eau de ces territoires ?

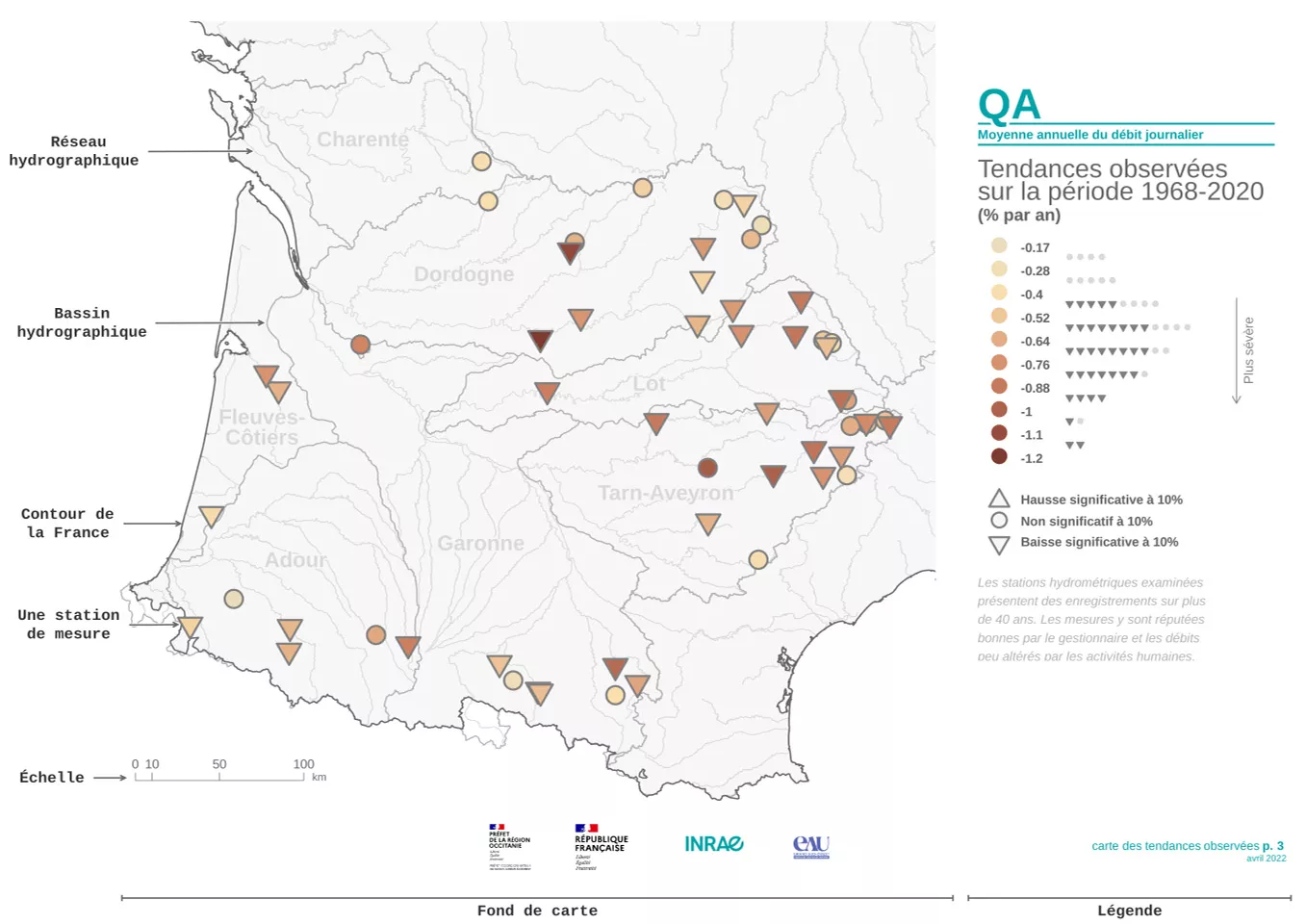

Pour répondre à cette question, Héraut et al. [3] ont examiné des séries temporelles de débits journaliers observés sur un ensemble de 56 cours d’eau de la base de données Hydro-Portail [4], qui centralise les débits mesurés en France. Les cours d’eau étudiés ont été choisis car leurs débits sont peu perturbés par les usages de l’eau par l’homme (prélèvements, rejets, gestion des barrages…). Les séries sélectionnées ont également une durée supérieure à 40 ans (la durée nécessaire pour détecter des changements de long terme), et ont fait l’objet d’observations réputées fiables par le gestionnaire de la station de mesure. Si changement il y a, les modes de gestion de l’eau n’en seraient donc pas responsables, et il ne s’agirait pas non plus d’un dysfonctionnement d’un instrument de mesure. La méthodologie fait appel à du traitement statistique d’indicateurs extraits des chroniques, qui résument l’état de la ressource. Ici, nous en privilégions deux. Le premier, nommé VCN10, est un débit moyen minimum mesuré sur dix jours consécutifs sur une période centrée sur l’été (du 1er mai au 30 novembre de chaque année, période de l’année usuelle des étiages). Le second, nommé QA, est le débit annuel. Pour chacune de ces variables, plus sa valeur est faible, moins la ressource est disponible.

Est-ce qu'on perçoit une hausse ou une baisse notable de ces débits au cours des 50 dernières années ?

Un test de stationnarité a été appliqué sur une période d’analyse commune de 1968 à 2020. Il s’agit de la variante du test de Mann-Kendall par Yue et al. [5], qui permet de détecter une tendance croissante ou décroissante dans une série.

Les résultats obtenus ont ensuite été cartographiés pour en faciliter l’appropriation par les gestionnaires de l’eau. Les cartes permettent de visualiser la répartition géographique des évolutions des indicateurs à l’échelle régionale. Elles présentent un fond de carte de la France hexagonale en gris avec un tracé des frontières, du réseau hydrographique et des contours des principaux sous-bassins versants de l’Adour-Garonne.

Prenons en exemple le cas de la carte de l’analyse de tendance pour le débit annuel QA sur la période 1968-2020. Sur cette représentation, les stations étudiées sont identifiées par un symbole qui diffère selon l’évolution de la tendance. En l’absence d’évolution significative – autrement dit, si le test n’apporte pas la preuve d’un changement notable de débit –, le symbole est un rond de couleur. Dans le cas contraire, on utilise un triangle coloré pointant vers le haut si la tendance est à la hausse, et un triangle coloré pointant vers le bas si la tendance est à la baisse. Le choix des couleurs des symboles varie d’un point à un autre. Plus la couleur est foncée, plus l’intensité du changement (exprimée en % par an) est marquée ; à l’inverse, plus la couleur est claire, moins le changement est important. La légende est accompagnée d’un histogramme qui décrit la distribution statistique des valeurs des changements sur les 56 stations de mesure (en distinguant tendances significatives « triangle » des non significatives « rond »). L’allure générale de l’histogramme permet d’évaluer la disparité des changements, un histogramme de forme étalée signifiant une grande variabilité de ceux-ci, alors qu’un histogramme resserré suggère des variations plus homogènes.

La comparaison des résultats obtenus avec les deux indicateurs de débits met en lumière des évolutions. Les réductions des débits examinés sont quasi généralisées mais varient entre -4 % et -12 % par décennie pour le débit annuel QA (voir la carte présentée plus haut pour les tendances significatives), là où ils varient entre -4 % et -26 % par décennie pour le débit d’étiage VCN10. La différence entre cours d’eau pour une même variable a plusieurs origines. En effet, tous les cours d’eau ne fonctionnent pas de la même manière, certains étant alimentés par la fonte des neiges, d’autres non, et certains étant régulés naturellement par les aquifères (quantité de précipitations qui s’infiltre et qui contribue au renouvellement des ressources souterraines), d’autres non. Par ailleurs, tous n’ont pas été soumis au même enchaînement d’événements météorologiques. En complément de l’analyse portant sur les « volumes » d’eau écoulés QA et VCN10, les chercheurs ont étudié la dynamique des étiages. Ainsi, les séquences de débits faibles sont plus précoces, apparaissant 10 à 50 jours plus tôt dans l’année entre les deux périodes 1968-1988 et 2000-2020, là où une baisse significative du débit VCN10 a été identifiée.

Qui est responsable de ces changements sur le bassin Adour-Garonne ?

Pour répondre à cette question, des analyses supplémentaires pour examiner les causes des changements sont nécessaires et elles relèvent du domaine de l’« attribution ». Un examen des variables climatiques à l’échelle des bassins-versants montre cependant la cohérence entre, d’une part, la diminution du débit annuel QA et, d’autre part, l’augmentation significative de l’évapotranspiration potentielle annuelle (retour de l’eau dans l’atmosphère par évaporation de l’eau du sol et des surfaces d’eau libre et par transpiration des végétaux), conséquence de la hausse constatée des températures de l’air. De même, le fait d’observer une diminution quasi générale est le signe d’un phénomène de grande ampleur comme l’est le changement climatique.

Ces tendances sont-elles propres au bassin Adour-Garonne ?

Pour le savoir, l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) a mis en place la plate-forme MAKAHO [6] (MAnn-Kendall Analysis of Hydrological Observations). Cette dernière constitue un système de visualisation cartographique interactif permettant d’examiner les tendances présentes dans les données des stations hydrométriques aux débits peu influencés par les actions humaines directes. En prenant du recul par rapport au sud-ouest de la France, on fait apparaître un contraste Nord-Sud quant à l’évolution du QA, avec une baisse quasi généralisée des débits annuels dans la partie sud sur la période 1968-2020. Le bassin Adour-Garonne n’est donc pas la seule région présentant de tels changements !

Que faut-il en tirer pour le futur ?

Les valeurs de baisses par décennie ne peuvent être utilisées pour imaginer le futur des débits dans les prochaines années. C’est le projet Explore2 (Sauquet et al. [7]) qui apporte ces réponses grâce à des simulations du climat et du cycle de l’eau pour l’ensemble du XXIe siècle obtenues par modélisation numérique. Les conclusions montrent que les altérations constatées aujourd’hui s’inscrivent dans la logique du changement climatique. Les indicateurs de débits étudiés ici seront vraisemblablement plus faibles dans le futur et, ainsi, le Sud-Ouest apparaît comme un « hot spot » qui connaîtra des baisses marquées des débits en été et de la recharge potentielle de ses aquifères.

Financeur : Agence de l’eau Adour-Garonne.